快訊

- 哥哥目睹5歲弟墜嘉南大圳溺斃!媽媽哭整夜:好希望只是個玩笑

- 重塑AI賽局!輝達傳將打造新產品 讓AI推論運算更快、更強

- 慈林基金會婉拒李千娜捐片酬 盼她「激勵更多年輕人」

- 國民黨將徵召吳宗憲參選宜蘭縣長 陳琬惠:三階段穩定推動藍白合

- 川普:美國正與古巴談判 可能「友好接管」

- 林宅血案46週年 蕭美琴出席追思禮拜:有真相就有和平

- 代表政府為二二八事件道歉 賴清德提林宅血案:國家機器介入、掩蓋證據

- 長澤雅美婚後首度現身!合體大咖韓星比讚 破除引退傳聞

- 中東局勢升溫 ! 伊朗、以黎邊境旅遊警示亮紅燈 外交部籲盡速離境

- 憂影響「川習會」 紐時:川普政府延宕130億美元對台軍售案

- 日本漫畫家「性侵16歲女學生」出庭大笑無悔意!變態行徑曝光 被捕改名繼續連載

- 日本擬4月中起限制行動電源登機數量 機上禁止使用

- 金家女人都是神槍手?!北韓公布金朱愛、金與正射擊照

- 有片/追雪族注意!玉山積雪4公分 體感零下2度

- 外交部:嚴正抗議尼加拉瓜總統貶抑台灣主權

- 國民黨宜蘭縣長提名民調吳宗憲勝出 李乾龍:下週一啟動藍白整合機制

- WBC》準備好首戰投台灣 山本由伸期待:我想會是非常熱血的比賽

- 震撼彈!Anthropic拒妥協遭五角大廈封殺 列「供應鏈風險」影響廣泛

- 桃園驚見嬰屍!狠母敗血症送醫 驚揭「生女嬰怕被罵」扔山區

- 有片/脫軌瞬間畫面曝光!米蘭市區電車衝進商家釀數十死傷

諾貝爾京都幫+1!北川進獲化學獎「被肯定很高興」 與台灣淵源曝光

2025-10-08 19:07 / 作者 李鎮宇

日本京都大學的教授北川進獲頒諾貝爾化學獎。美聯社資料照

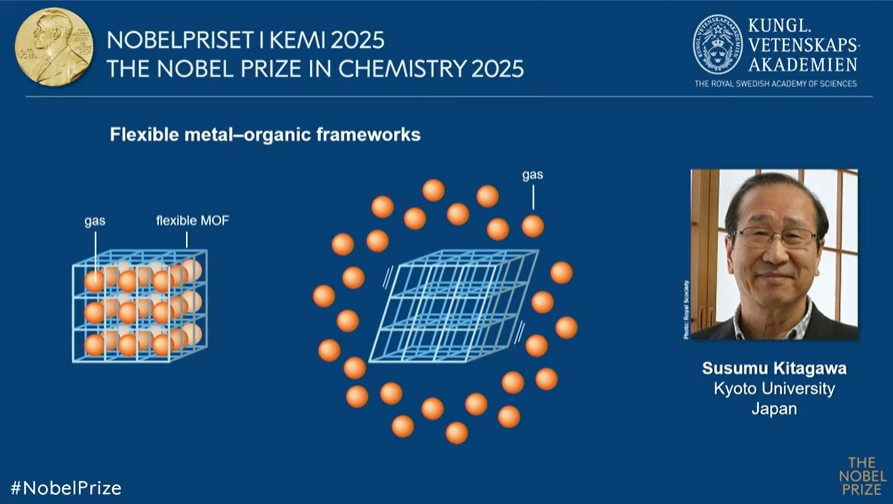

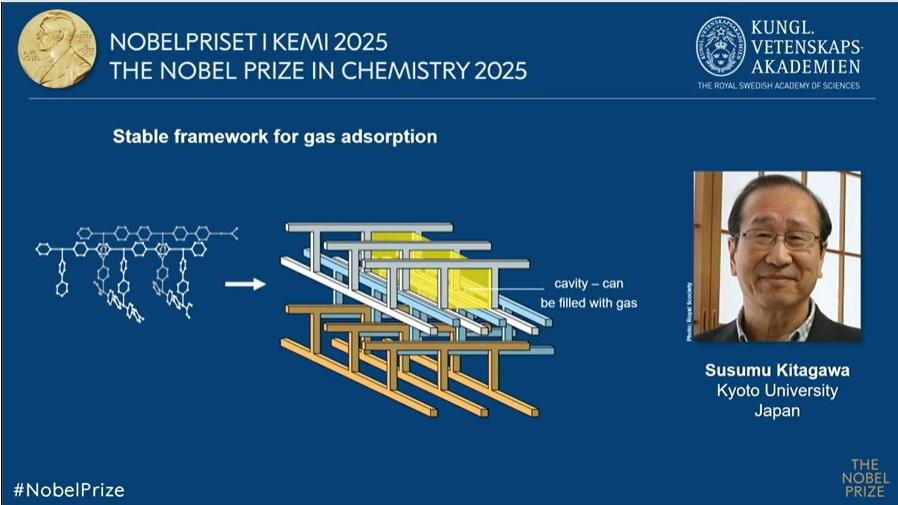

諾貝爾化學獎得主今天(10/8)揭曉,由日本京都大學的教授北川進為3名得獎者之一,他今天受訪對研究受到肯定,非常高興。北川進來自科研實力雄厚的「京都幫」,與台灣頗有淵源,曾為「日台生醫研討會」日方代表學者,與台灣輔仁大學、清華大學學者交流。諾貝爾化學獎台灣時間8日下午5點45分揭曉,頒給3位學者:日本京都大學教授北川進,澳洲墨爾本大學教授羅布森(Richard Robson),以及加州大學柏克萊分校約旦裔教授亞基(Omar Yaghi),表彰3人在金屬有機框架(MOFs)方面的研究。

諾貝爾化學獎今天(10/8)公布,日本京都大學教授北川進為3名獲獎者之一。翻攝諾貝爾獎官網

據共同社報導,北川進獲獎後出席位於京都大學的記者會,也接受來自斯德哥爾摩頒獎會場的連線訪問,表達自己的喜悅之情,「長時間的研究獲得認可,感到非常高興。」

上一次獲頒諾貝爾化學獎的日本學者,是2019年獲獎的吉野彰,另外,大阪大學的特任教授坂口志文,本月6日才獲頒諾貝爾生醫獎,坂口也是畢業於京都大學,與北川進同樣屬於「京都幫」,如今已累計17名日本的諾貝爾獎得主,都來自科研實力雄厚的「京都幫」。

諾貝爾化學獎今天(10/8)公布,日本京都大學教授北川進為3名獲獎者之一。翻攝諾貝爾獎官網

《日經新聞》指出,北川進在相關領域耕耘多年,他於1989年擔任近畿大學副教授期間,發現含有金屬與有機物的「金屬錯體」,能夠形成具規則性、蜂巢孔洞狀的多孔質材料,並於1997年在德國化學期刊上發表該論文,引領全球對這方面的研究熱潮。

北川進也是2021年日台生醫研討會(Japan-Taiwan Symposium)的日方代表學者,當年11月曾與台灣輔仁大學、清華大學校長討論了台日合作。

根據輔仁大學網站,2021年11月「台日生醫論壇」,北川進代表京都大學,為受邀學者之一,與清華大學玉山學者北森武彥、奈良先端科學技術大學的太田淳、輔仁大學的江清泉等,分別論述微流道設計、iCeMS整合科學之現在與未來、視網膜手術發展現況、兩相關節軟骨修復再生技術,分享生醫研發成果。

最新more>

- 義美熱銷228限定綠豆潤只有今天買得到 符號「=8=」竟有守護台灣意涵

- 哥哥目睹5歲弟墜嘉南大圳溺斃!媽媽哭整夜:好希望只是個玩笑

- 合作BL電影《10DANCE》擦愛火!竹內涼真爆熱戀土居志央梨 已獲「家人認證」

- WBC》台灣英雄出征!李洋盼所有國人成為國家隊最堅實後盾

- WBC》台灣隊打線慘被兩日職強權壓制 陳傑憲感謝對手「讓我們知道哪裡不足」

- 楊洋手骨折「首公開發聲」 粉絲憂頂流也受虐!逼劇組給交代

- 重塑AI賽局!輝達傳將打造新產品 讓AI推論運算更快、更強

- 慈林基金會婉拒李千娜捐片酬 盼她「激勵更多年輕人」

- 共同守護得來不易的和平與自由!摩斯漢堡「228紀念文」被讚爆

- 肯定張勝德「成全大我」精神 陳見賢:新竹縣長選舉絕不退黨、脫黨

熱門more>

- 有片/軍機載送新鈔途中墜毀釀45人死傷 民眾瘋搶散落鈔票

- 韓影《王命之徒》哭爆6百萬人!朴志訓飾「失敗之王」 李在明夫妻也朝聖

- 太詭異!澳洲華人外送員串連罷工 竟遭中國警察威脅「回國將被捕」

- WBC》日媒辛辣提問「是否抓放」?曾豪駒直球對決這樣說

- 6歲看YT、9歲玩IG到成年仍戒不掉 她控告社群巨頭讓孩童上癮成指標大案

- WBC》古林首局飆156公里火球賞隊友3K 新庄監督狂讚:可壓制世界級打者

- 巴基斯坦轟炸阿富汗多座大城 宣布與塔利班政權「公開交戰」

- 米蘭冬奧被捕捉經典畫面 谷愛凌口含物中媒解答了

- 大港開唱不讓人活了!《芙利蓮》神曲女歌手milet參戰 網樂翻:不講武德

- 【深度報導】全面出圈!台灣人瘋動漫 關鍵3因素讓宅文化大爆發