快訊

- 年初一跌倒重傷 陳光復最新病況曝

- WBC》才傳出將提早返台練習WBC 芝加哥小熊「龍仔」春訓受傷

- 南科群創爆發工安事故 1男員工遭「重物砸頭」身亡

- SK海力士示警DRAM等庫存剩4周! 法人:極低基期的修正、「缺貨成理所當然」

- 大樂透頭獎1億元1注獨得 百萬大紅包剩211組

- 【專訪】幫死者「講故事」的人! 熱血律師林帥孝:像我這麼傻的人不多了

- 伊朗反政府示威再起 學生高喊「獨裁者去死」開啟新學期

- 驚悚30秒影片曝光!台北運將遭持刀挾持「整輛計程車被盜走」

- 金管會:5月1日起上市櫃公司買回庫藏股改採電子化申報

- 辛柏毅29歲生日⋯妻赴海邊慶生哭花妝:對你的想念不變

- 分析/2026朱立倫搶鄭麗文地盤 李四川和「這2人」能贏是指標

- 引《聖經》稱以色列可佔全中東 美駐以大使惹怒阿拉伯世界

- 今飆30℃!明開工日天氣曝光 「這天起」變天

- 鴻海攜HCL印度設半導體封測廠!投370億盧比、拚2028年投產

- YouTuber老高爆逃稅遭拘留、追繳18億罰款 網追出3大疑點

- 共和黨眾議員也挺關稅裁決 川普怒撤自家人背書

- 權王權后股東會年年報到 股市美魔女曝投資心法

- 川普加徵關稅!鄭麗君「有信心」:確保台灣最大利益

- 卓榮泰:談判團隊將積極與美溝通 確保232最惠國待遇不變

- 川普關稅被判違法 賴清德發聲:確保台灣取得最佳待遇不變

【群山的挑戰2之1】直升機收錢能助登山安全?中央統一規範為何專家不看好

2025-05-05 08:00 / 作者 吳尚軒 / 記者

山域意外新聞中,直升機的費用由誰負擔,往往成為輿論的箭靶。資料照,取自空勤總隊臉書

春季即將踏入尾聲,隨著氣溫回暖,傳統的登山旺季即將到來,從可遠望都市風景的近郊小山、森林密布的中級山,到群峰巍峨的百岳高山,近年來登山在台灣是越來越熱門的活動,然而在民眾踏入山林之際,政府部門跟登山界之間卻有不少摩擦。

多起雪地山難事件在今年初春屢屢登上新聞版面,密度之高引起社會矚目,內政部在4月中旬表示,將研擬一致性登山活動管理規範,當中包含各項裁罰措施,但登山界對此不乏質疑聲浪;台灣海拔3000公尺以上的山超過200座,對於這群山之島來說,該怎麼看待接踵而來的山難意外,管制力道又要如何拿捏?

今年3月多冷暖反覆,多起山難因雪而起。圖為雪山圈谷,國家公園署提供

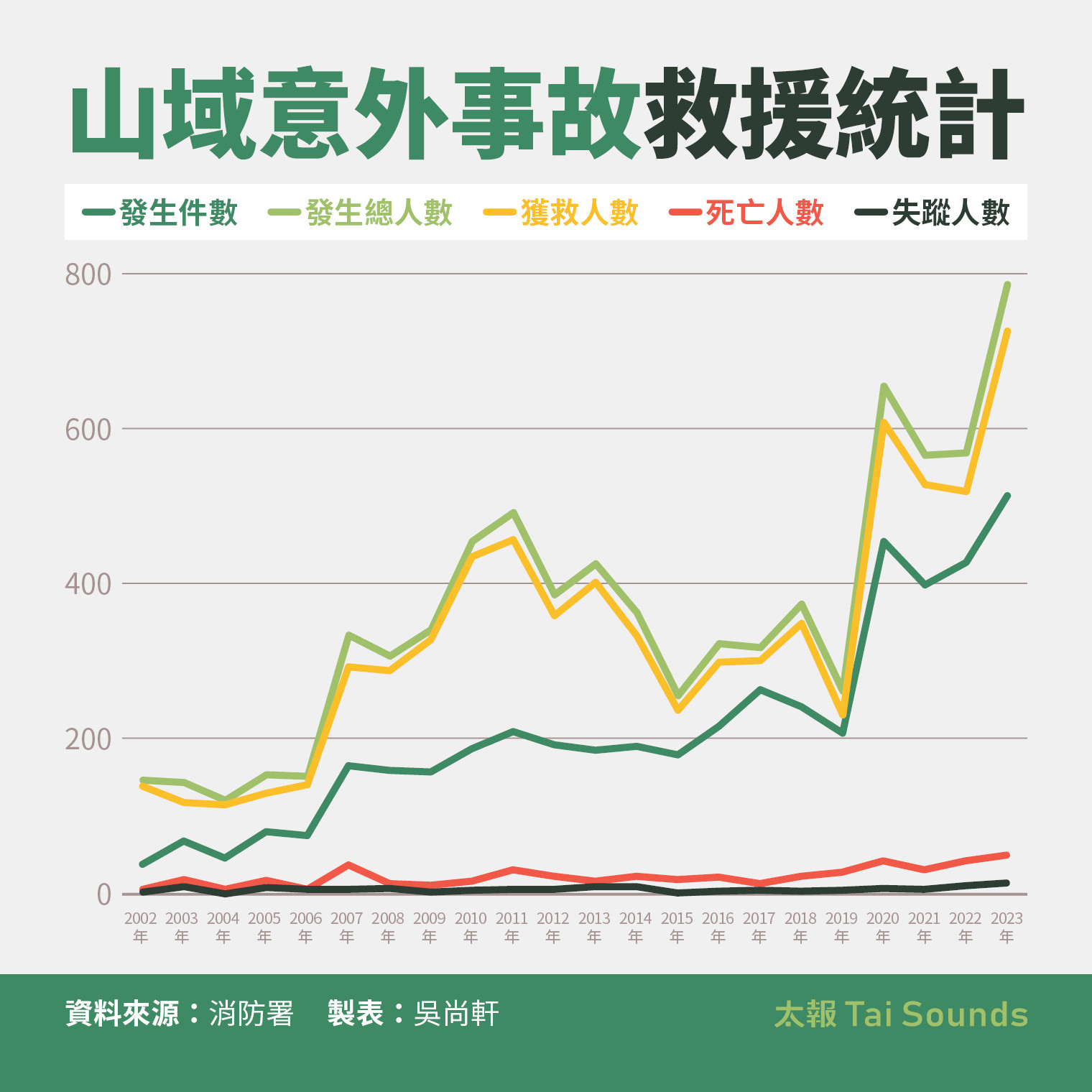

我國山域意外事故的救援主力是消防署,根據統計,隨著2020年疫情影響、海外旅遊遭到限制,國人轉向各式國旅行程後,近年山域意外件數、人數幾乎年年創新高,2023年來到全年513件、786人受到救援,其中並有48人死亡,和5年前的2019年的207件、262人相比,皆呈現倍數增加,而今年數度轉冷的3月春季,更讓許多登山隊伍吃盡苦頭。

為此,內政部於4月中發佈新聞稿,強調遏止「不負責登山行為」,將跨部會協調,研擬統一登山活動管理,針對登山客任意變更路線、違規紮營等行為進行裁罰,另外對於外界屢屢關注的直升機搜救,也將納入使用者付費機制。

山域意外事故救援統計

不過,參與過相關會議的與會者對此卻憂心重重,以「城市山人」筆名活躍於網路的登山專家董威言便直言,發生意外後,大部分的民眾都希望政府可以盡責任,但戶外活動對於官員來說是邊陲議題,因此就會尋求短期的解決方法,「也就是祭出重罰」,但他認為從過去數據來看,這些做法根本無法有效解決問題。

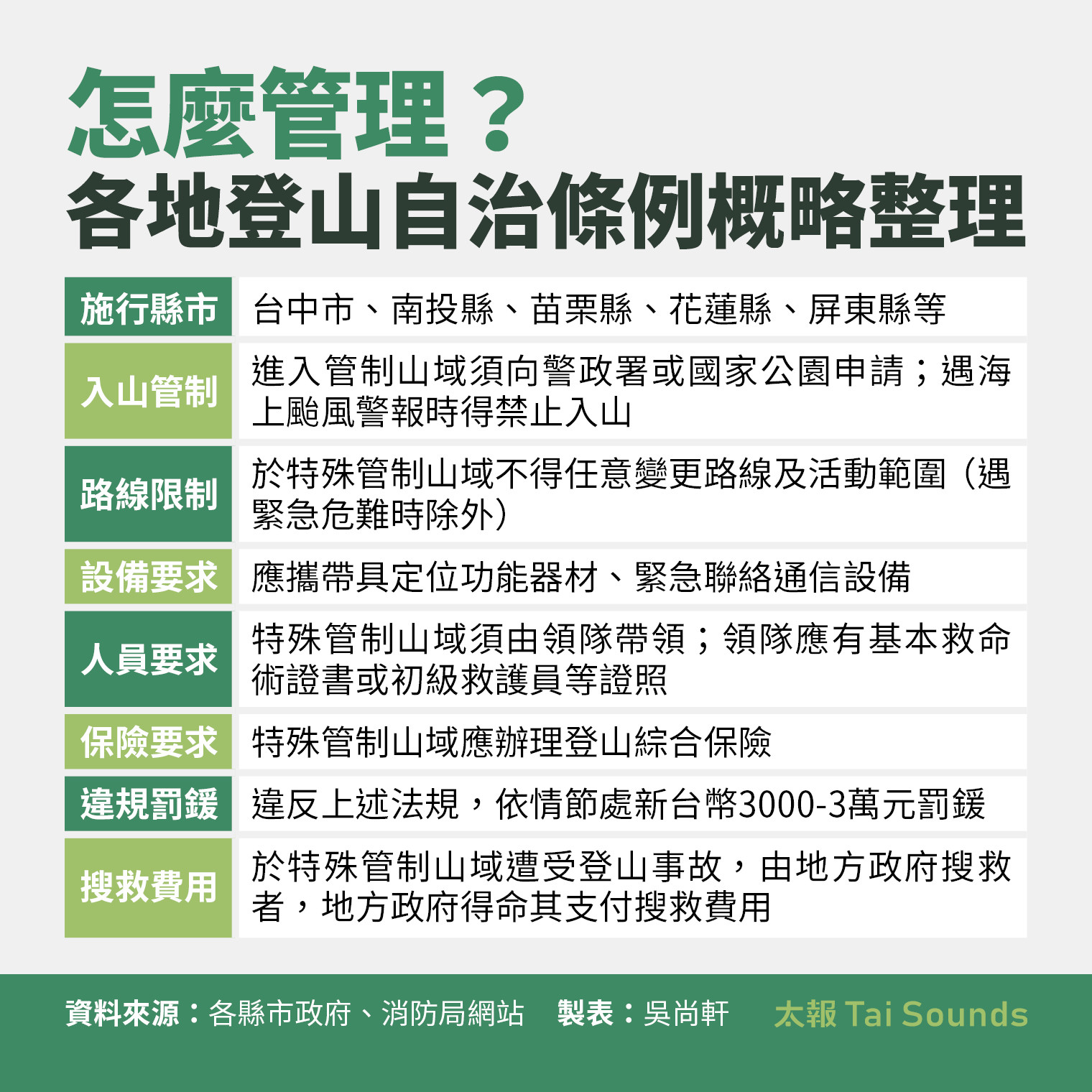

我國對於登山活動的管制,在中央層級缺乏明確專責主管機關,而從2016年起,台中市、南投縣、花蓮市等擁有眾多高山的縣市,陸續設立登山活動管理自治條例,當中除了規範進入特殊管制山域應申請,攜帶定位、緊急聯絡設備外,也規範領隊需有初級救護證照,且須辦理登山綜合險;若發生搜救行動,縣市政府得命登山者支付搜救費用。

不過,縣市政府過去向登山客求償直升機費用,卻屢因缺乏中央層級法源而碰壁或因訴願翻盤,也為此,內政部才思索將各地自治條例提升至中央層級,並訂定一致性規範。

各地登山自治條例概略整理

對於從中央層級規範使用者付費,董威言認為,這個概念乍聽之下合理,實際上卻充滿隱患,海外如美國、加拿大等國對於收費的實施非常嚴謹,大多是針對明確的魯莽行事,比如穿球鞋爬山、身上有傷還要上山等情況才會收費或罰款,就是因擔憂收費會造成登山者延誤甚至拒絕求援,因此讓情況更惡化,「從活的人、四肢健全的人,變成受傷甚至死亡」,另一方面來說,搜救人員也會因拖延救援時間,而面臨更多風險,也因此如果真的希望朝使用者付費方向思考,必須要想清楚可能的後果。

打開新聞網站,每逢山域意外出動直升機救援時,往往會引來網友留言,要求登山客自付費用、不應用納稅人的錢幫忙出;的確,空勤總隊執行一趟救援勤務,算上直升機燃料費、人事費用等成本不小,更屢屢出現百萬數字,也讓民眾對此格外矚目。

直升機救援的費用,往往為網友所關切。圖為示意圖,中央災害應變中心提供

台灣山盟公益協會理事長何中達則認為,目前確實有些濫用直升機情況,但濫用與否應該視狀況、危險性而定,以呼叫救護車收費規定為例,各縣市大多是依傷者到院檢傷的分級,而決定是否緊急,「是看需要急救的程度如何,而不是看你有沒有關瓦斯」;此外,收費要有普遍性做法,比如水上救援是否也要比照辦理收費,而非只針對登山。

事實上,直升機搜救費用爭議過去已有多年討論,登山界長期也呼籲,應該有所謂的基本急救措施為配套。

出去玩戶外分享協會理事長陳育平表示,依行政院災害防救委員會決議,山域救援的黃金時間是7天,此外還有7天人道救援期限,他認為對於救援時間的規定,可以再釐清並明確化,近一步規範清楚國家可以提供的搜救人力、天數,超過的部分,家屬可以自行付費找民間單位協助,針對違規的特例也要予以收費,而在此之下,各縣市並應該進一步盤整目前的救援能量到底有多少。

他也強調,目前根據空勤總隊統計,山難搜救佔全體任務量約僅有4分之1,空勤直升機並非僅用於山域救援,使用者付費立意良好,但若只針對登山收費也不公平,而對於究竟是否為濫用,應該更謹慎思考,呼籲可以邀集專家成立委員會來認定相關樣態。

空勤總隊執行任務比例

而在直升機費用外,對於統一規範能否增加登山安全,專家們仍然抱持疑慮。

陳育平認為,法規從立意上區分為兩個層面,一者是事前預防,以及事後搜救,而其實細看目前自治條例的規定,比方說通訊裝置是方便搜救人員尋找,保險則是針對搜救資源,但這些措施對降低山難事故,都沒有直接幫助,「所以看待自治條例的時候,不能誤解成它可以來降低山難。」

何中達也指出,他認同登山活動應有全國一致性規範,但必須要有相關科學統計數據為基礎,比如目前各地自治條例規範,領隊須有初級救護員證書等證照,然而這些證照對山域事故幫助似乎有限,大多受訓的情境也不是在野外使用,應該回頭去調查,地方實施自治條例以來,有多少意外是因為這些規定而避免?

學者呼籲,相關政策或法規的推動都應有數據、資料為基礎。資料照,教育部提供

本職是中央大學財金系副教授的他,也針對強制保險規定提出質疑,表示政府所有強制性的保險,如汽機車責任險或旅行業責任險等,都是為了保護其他人的生命財產安全而立法,而保險並不會降低意外事故的發生,只能移轉風險成本,是否需要強制納保,建議仍須評估考量。

裁罰、規定不被看好,看在這群與山為伍的專家眼裡,讓國人更意識到登山的風險與完善準備,才是更實際的做法。

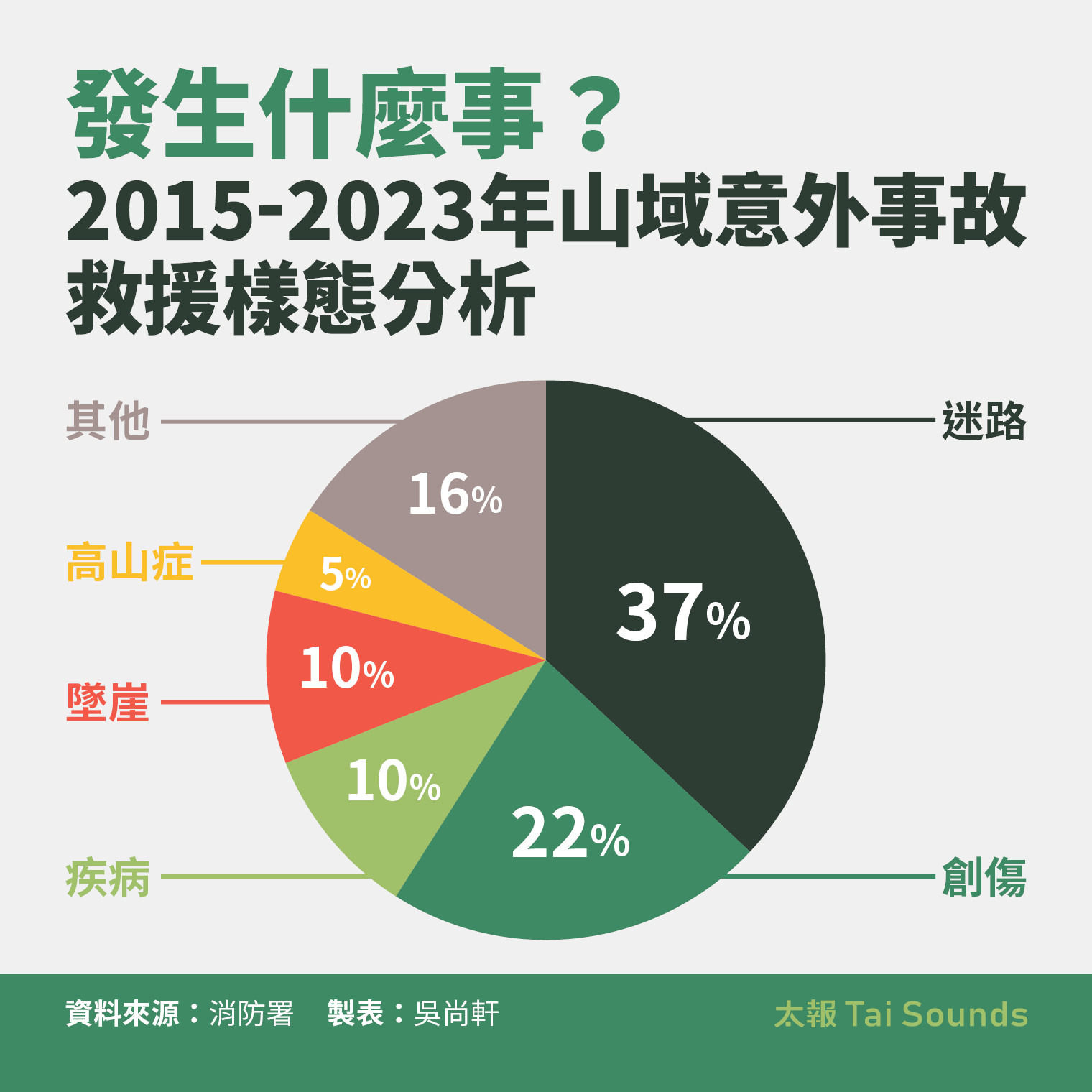

根據統計,2015年以來的山域意外事故中,以迷路佔37%最高,相較於第二名創傷的22%高出不少。

山域意外事故救援樣態分析

陳育平指出,其實近年來山域意外在高山、百岳上的狀況減少,更多出現在郊山、中級山,對一般民眾來說,基本就是學會透過手機使用離線地圖,確認自己沒有偏離路線;再者他更呼籲慎選隊友,近期的登山事故中,常見狀況是遭到隊友「丟包」,落隊卻沒有人去協助,而這也跟目前登山環境有關,如今許多登山隊是網路揪團,分攤共乘費用,他們就不會像傳統登山隊一般,會互相協助。

他並呼籲落實留守制度,台灣常見情況,是登山計畫書上寫的留守人或是緊急聯絡人,甚至不知道有這個登山行程,發生意外時打電話去問都一問三不知,但其實留守人要對登山隊伍的路線清楚,並可以定時跟隊伍聯絡、互通天氣預報等資訊,也可以在發生危難時,告訴搜救人員隊伍最後聯絡處是在哪裡。

何中達也談到,戶外活動都要循序漸進,累積經驗、知識基礎和能力,「其實老手、高手也會犯錯」,在適當環境發生小錯誤反倒可以學習成長,但在艱難環境可能容錯空間就小,尤其應該注意天候變化,颱風時大家都知道要避開,但這幾年往往以為暖冬不會下雪,反而輕忽相關風險。

近年來郊山救援事故也有增加。圖為劍龍稜意外救援,消防署提供

國家公園署遊憩管理組組長張順發則呼籲,國家公園署有推動步道分級制,將不同的路線分成6個層級,讓民眾了解需要的能力、應攜帶裝備,此外也呼籲民眾要有風險觀念,注意天氣變化,對於登山安全知識,相關網站、登山團體都有在宣導,民眾可以去更加了解。

最新more>

熱門more>

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 6萬人瘋抓寶!奇美博物館上演首創「超級之夜」 造型皮卡丘、異色蒂安希都來了

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 把王淨「套牢」?曹佑寧曬戒指圖引熱議 經紀人都說了

- 中客遊貝加爾湖「墜入冰縫」7死1逃生 目擊者驚:2分鐘就消失

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 北投泡溫泉兼吃美食 北投市場黑金滷肉飯、放山雞料理獲推薦

- 美法院打臉川普關稅!南韓更焦慮? 投資綁死、退款困難、恐接更高稅率…

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元