快訊

- 北市醫美診所槍擊案 槍手今晚移送北檢 冷眼直視記者

- 落跑無門!北檢今晚啟動防逃機制 消防署前署長黃季敏遭拘提即刻發監

- 美伊日內瓦談判中場休息 伊朗阿曼稱會談「具建設性、富創意且積極」

- 淫魔艾普斯坦檔案再擊沉一人 世界經濟論壇執行長下台

- 近10年首見!北韓勞動黨大會辦閱兵 未展示任何武器

- 高鐵、台鐵「台北站炸彈殺人」恐嚇留言連發 警力動員巡查各站

- 中國人大常委會議結束 仍舊沒解除張又俠與劉振立人大職位

- 一邊談判一邊研究打擊手段 美國官員:「斬首行動」是選項

- 風電3-3選商訂「在地產業經濟效益」分數踩WTO紅線?能源署表態了

- WSJ:華郵近3年虧掉87億元 導致大裁員決定

- 228連假首日「車流估1.2倍」 10大壅塞路段曝光

- 達發打入一線低軌衛星供應鏈! 股價先奔漲停

- 激辯!檢察官搬5大罪狀轟陳尚潔「讓剴剴等到死」 律師駁:別懲罰行善者

- 停車場、避難空間違規使用 擬按最高稅率恐遭課4.8%房屋稅

- 是方去年EPS 15.75元 擬配14.2元現金! 將祭庫藏股穩軍心再攀高峰

- 蔣萬安育兒政策惹議!范雲控藍白擋預算 藍黨團:元凶是民進黨

- 認定賴苡任傷黨形象、陳重文涉貪一審有罪 藍北市黨部:建議黨中央黨紀處分

- 盟友先上?美媒:美國希望以色列先出手打伊朗、以取得正當打擊理由

- 快訊/伊朗與美國第三輪核子問題談判開始

- 鍾文智疑曾請託派出所長護航簽到 檢調追查竟發現簽到簿不見了

【抗熱行不行2-1】公車候車亭變身「涼感避暑艙」 韓日的冰涼革命看台灣急迫課題

2025-09-15 08:10 / 作者 洪敏隆

韓國各城市積極打造路邊等公車,室內空間且有空調的「智慧候車亭」。洪敏隆攝

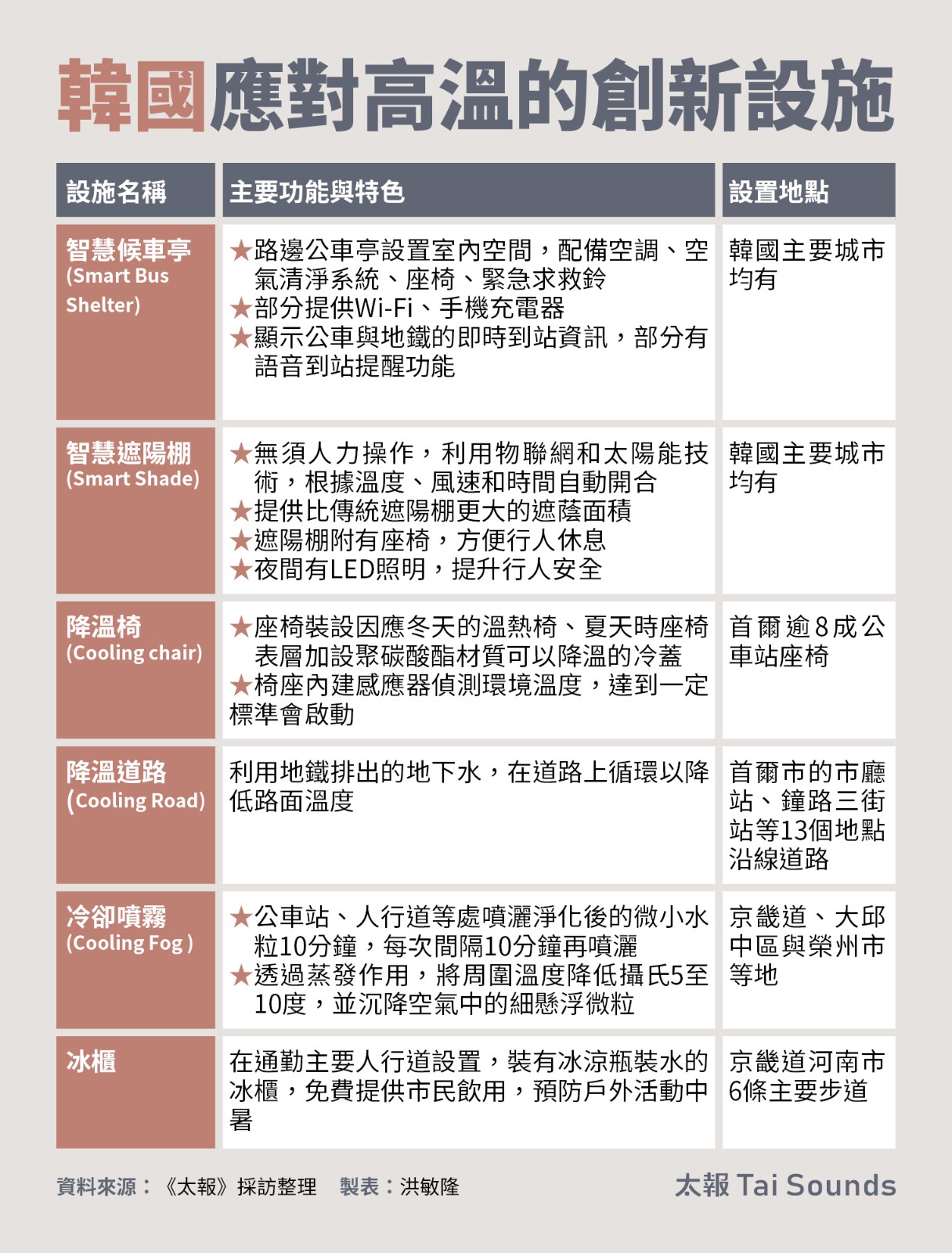

韓國首爾、釜山等主要城市的街頭,這兩年多了一種特殊景觀,許多公車站旁多了一間休息室,這是配備空調和高科技設施的「智慧候車亭」,為公車族在酷暑難耐的交通環境提供陰涼休息等車的處所,也提供行人一個逃離酷暑的好去處。

韓國智慧候車亭,讓等公車民眾可以在有空調的室內休息等候。洪敏隆攝

韓國最早發想「智慧候車亭」的是首爾市政府,當初是為Covid–19防疫做的規劃,在10個地鐵及公車轉乘大站如弘益大學站、合井站等公車站,打造以透明玻璃隔絕的室內公車亭,乘客必須站在熱顯像儀前,體溫在攝氏37.5度以下才會開門讓乘客進入候車亭,並裝有空調紫外線燈,兼顧殺菌及保暖或降溫。

這幾年因為酷暑越來越難耐,這種配備空調的公車站(智慧候車亭)受到民眾的青睞,不只是首爾持續增建超過40處,釜山、仁川等幾個大都市也都選擇公車轉乘的大站設置智慧候車亭,財力不足的地方政府也爭取中央預算設置,像光洲地區至今年上半年已有56個智慧候車亭,每個地點安裝預算因站體大小與面積與設施有所不同,但每座大約都落在造價約5000萬至1億韓元(約新台幣105萬至210萬元)。

最早打造智慧候車亭的首爾市政府,原本用意是防疫,現在則成為韓國各地的重要避暑空間。取自首爾市政府網站

韓國晉州市的智慧候車亭。取自晉州市政府網站

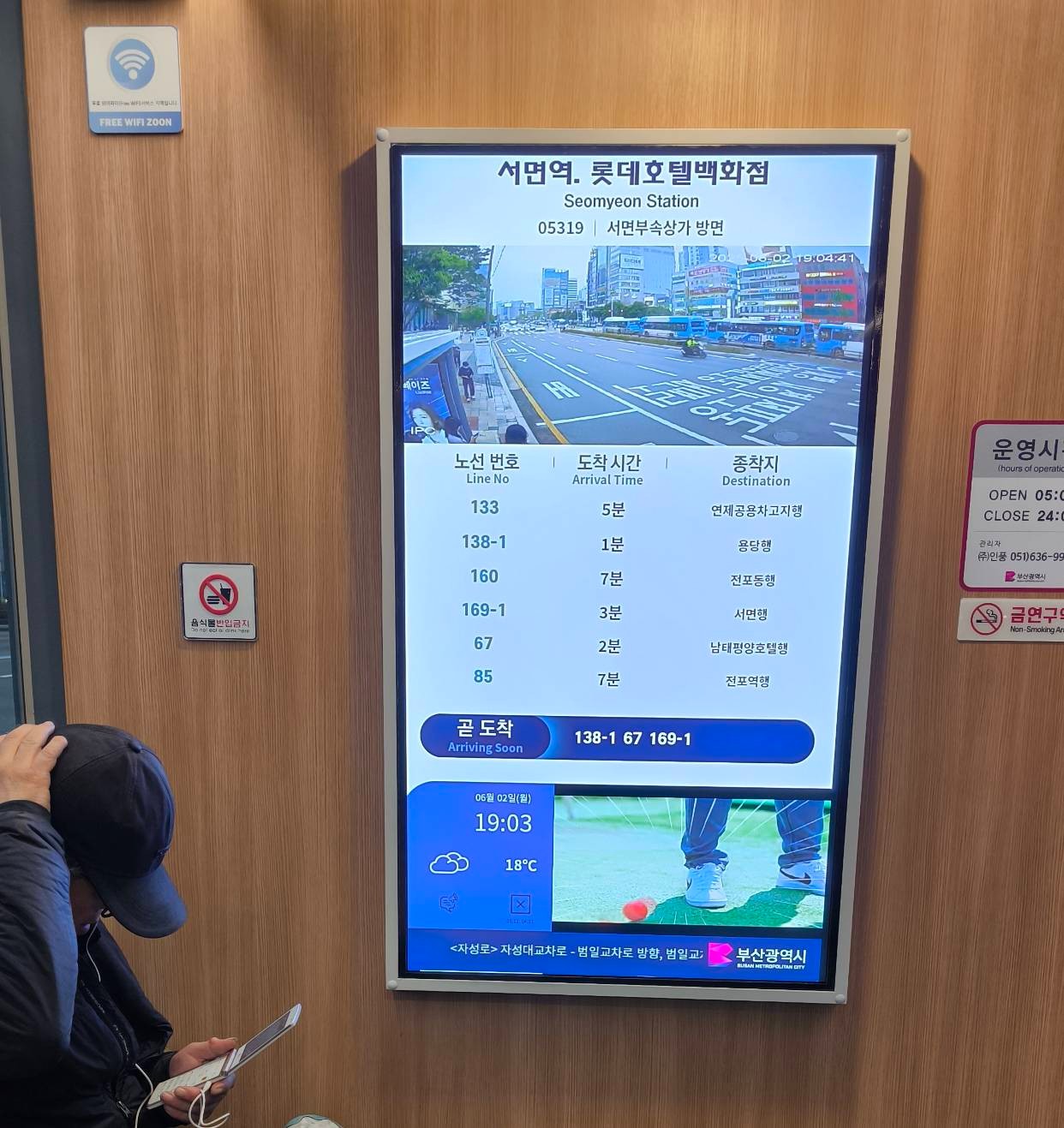

《太報》記者實地觀察過首爾、釜山幾座智慧候車亭,就像是一間小休息室,裡面除了有冷氣、暖氣、座椅等基本配備,多數車站還會提供WIFI、手機充電器,當然少不了公車到站的螢幕顯示器,甚至部分螢幕會顯示前一個車站的到站畫面,或是裝設語音播報,提醒即將來到的公車路線,身障或行動不便者,還可以按下按鈕,輸入要搭乘的車號,當公車到站時,駕駛員就會下車予以協助。

智慧候車亭對外開放時間是每天凌晨4時30至隔日凌晨1時,並配備了緊急鈴聲和閉路電視監控系統,跟就近的警察單位連線,以應對深夜或清晨的任何安全隱患,並提供急診患者使用的自動體外除顫器(AED)等。

智慧候車亭有公車到站資訊,甚至可看前一站公車到站畫面。洪敏隆攝

釜山居民姜有信跟《太報》記者說,在街頭有這樣的小型室內空間設計很好,即使不是等公車,他有時走在路上熱到快發暈,也會躲進去納涼休息,而且不只可以躲太陽,這幾年極端氣候狂降雨,雨勢是又凶又猛,這種室內空間就像是庇護所,而冬天則像是個大暖爐,這種智慧候車亭的設施會受到歡迎不是沒有原因,也是各地方政府爭相施作的「有感政績」。

曾到首爾玩、在合井站體驗過智慧候車亭的新北市民楊維恩說,台灣這幾年也是越來越熱,或是突然降下一場暴雷雨,如果有韓國智慧候車亭的設施會很受歡迎,但是,他認為台灣很多路段就連人行道都沒有,這種體積較一般候車亭大的室內智慧候車亭,想要找合適地方設置就更難,而且後續要花很多心思管理維護,公家機關不可能「沒事找事做。」

觀察韓國的智慧候車亭,站體大小約等於台灣2至3個制式候車亭,設計上除了有玻璃隔開室內空間,其他站體區域遮蔽太陽的面積範圍也比制式候車亭大很多。

智慧候車亭的站體設計較大,不僅室內,室外遮蔭面積相對也較一般候車亭大。洪敏隆攝

韓國環境團體「綠色韓國論壇」今年7月就比較位在路中央公車專用道的車站、沿路的一般制式公車站及智慧候車亭公車站,其中,位於永登浦站公車專用道的溫度高達攝氏42.6度,比當時韓國氣象局公佈的攝氏35.4度高出7.2度,原因是更容易受到瀝青路面輻射熱的影響,反觀有獨立候車室的智慧候車亭,內外氣溫都低於周邊地區至少3至6度。

韓國論壇指導委員會主席林三鎮在媒體採訪時呼籲,公車站是老年人和弱勢群體最容易受到陽光直射影響的地方,呼籲增加智慧候車亭的數量,以更積極的措施來應對高溫。

由於韓國冬天寒冷,過去為了確保公車族等車有足夠保暖措施,首爾市政府陸續在全市81%的公車站牌,安裝了可以自動感應偵測的溫熱椅,今年因應極端高溫,在人行道空間等條件不足,難以安裝智慧候車亭的公車站長椅上,在原有的溫熱椅上面,加設聚碳酸酯材質可以降溫的冷蓋。

面對酷熱夏天,首爾市政府將溫熱椅加上冷蓋,讓民眾乘坐時有降溫效果。洪敏隆攝

前幾年韓國各大城市街頭路口陸續設置如大型遮陽傘的遮陽棚,提供停等紅燈行人遮蔭,是韓國施政最受民眾好評的服務設施,這兩年原本是需要靠人力管理,以傳統手動開合折疊遮陽傘的設施,已經「進化」變成利用太陽能與物聯網概念的智慧遮陽棚,可根據氣溫和風力、太陽輻射等自動開合,快速應對高溫、強風或降雨等突發天氣狀況,不僅節省人力,管理上也可更加確保安全。

韓國路口停等紅燈設置的遮陽棚,是韓國夏天街頭特色,但過去設施多為人力手動。洪敏隆攝

這兩年韓國街頭的遮陽棚已進化為智慧型,會自動開啟收合,圖為收合的樣子。洪敏隆攝

智慧遮陽棚不僅遮陽面積更大,夜間遮陽傘上方的 LED 燈還能為行人和駕駛提供安全照明外,更重要的是增加「人性化措施」,圍繞著支撐遮陽傘的立柱,設置一圈的座椅,讓民眾等紅燈或走路時累了,都可以到「傘下」乘涼遮蔭,與智慧候車亭共同被譽為城市間的「綠洲」。

智慧遮陽棚不僅面積加大,下面還增設座位空間,讓民眾等紅燈時也可坐著等。洪敏隆攝

京畿道河南市今年就將全部的遮陽棚,全面改造為智慧遮陽棚,共有373座,是韓國首個100%啟用智慧遮陽棚的城市,且為了避免行人中暑,還首創在公車站或人行步道安裝「冰櫃」,提供沁涼的瓶裝水供民眾免費使用。

河南市在人行步道設置冰櫃,讓民眾免費取用。韓國河南市政府提供

除了智慧候車亭、智慧遮陽棚等遮蔭休息抗高溫設施,如何讓城市降溫也是韓國各地方政府積極構思的重點。大邱中區廳等就在公車站頂設置霧化冷卻系統,氣溫達到28℃以上、濕度達到65%以下時,噴嘴就會自動運行10分鐘噴灑淨化後的自來水,然後暫停10分鐘。大邱中區廳實測發現細小的水顆粒可使周圍溫度降低高達5℃,並將空氣中細小的灰塵顆粒沉降到地面。

大邱市政府在公車道設置噴霧系統降溫。大邱市政府提供

要緩解城市熱島效應,首爾市政府除了每天有車輛灑水,甚至鋪設13條利用地鐵地下水的「降溫道路」,包括市廳站、鐘路三街站、缽山站、長漢坪站等共3.5公里,利用地鐵排出的冷卻地下水在道路上循環,以降低路面溫度,使周圍空氣涼爽。

首爾市政府利用地鐵地下水,將13條捷運行經道路變成降溫道路。圖由首爾市政府提供

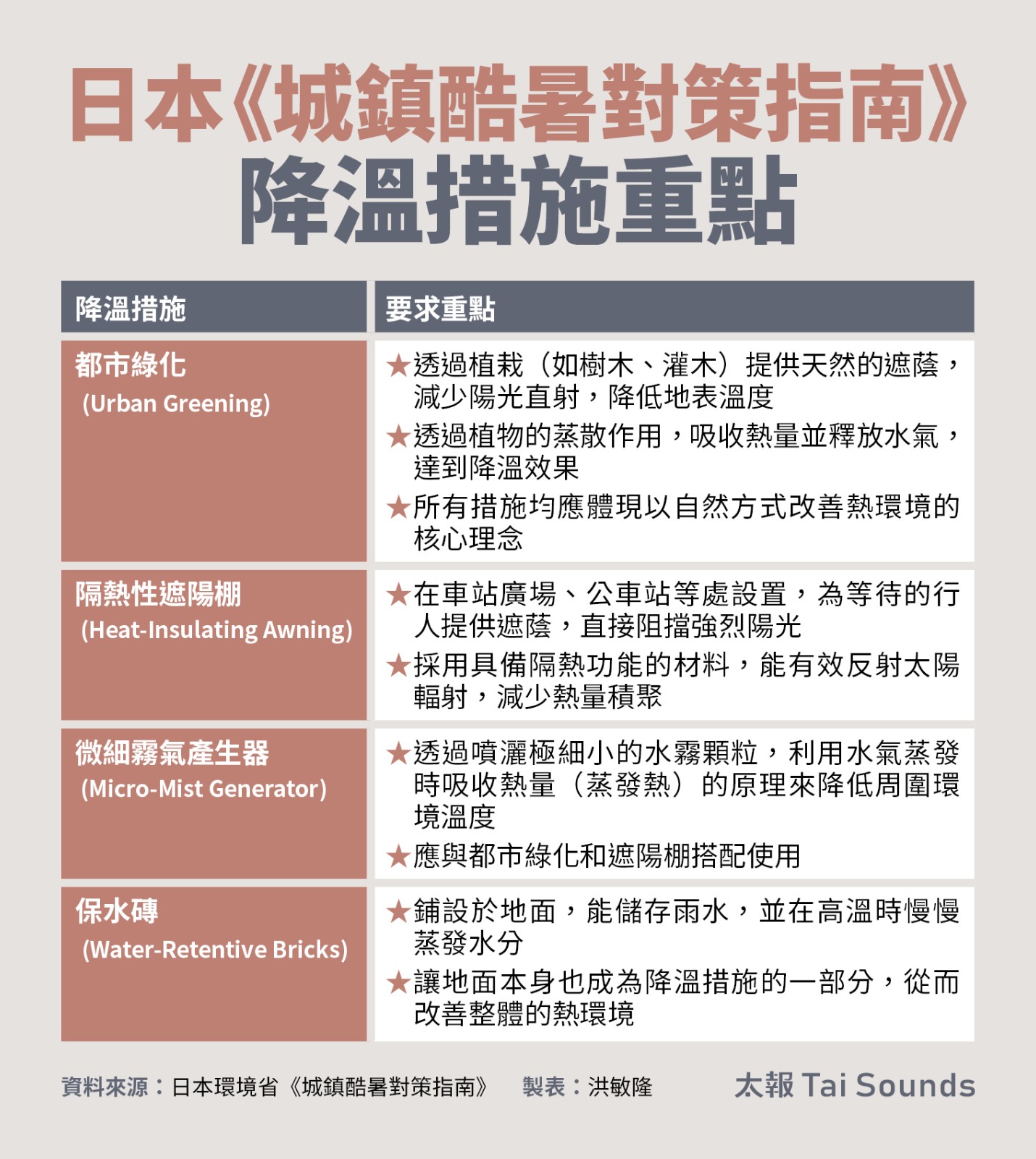

不只是韓國,日本環境省在令和4年(2022)修訂《城鎮酷暑對策指南》,認為過往的酷暑對策主要以個人軟性措施為主,例如撐陽傘或灑水,現在,則應該以推動健康舒適的環境建設為主,提出夏季最感到炎熱的行為是「在城鎮中移動」,尤其是「自家周邊」和「十字路口等紅綠燈」這兩處,是人們感受最熱的地方。

日本《城鎮酷暑對策指南》認為了解酷熱的成因,尤其是在即使炎熱也必須等待的地點,必須實施適當的酷暑對策,建立健康舒適的城鎮環境建設,其中包括人潮聚集的車站廣場或是公車站牌,應引進仿韓國的遮陽棚,或是微細噴霧、保水磚等設施,讓民眾在酷熱環境下等待時間更舒適。

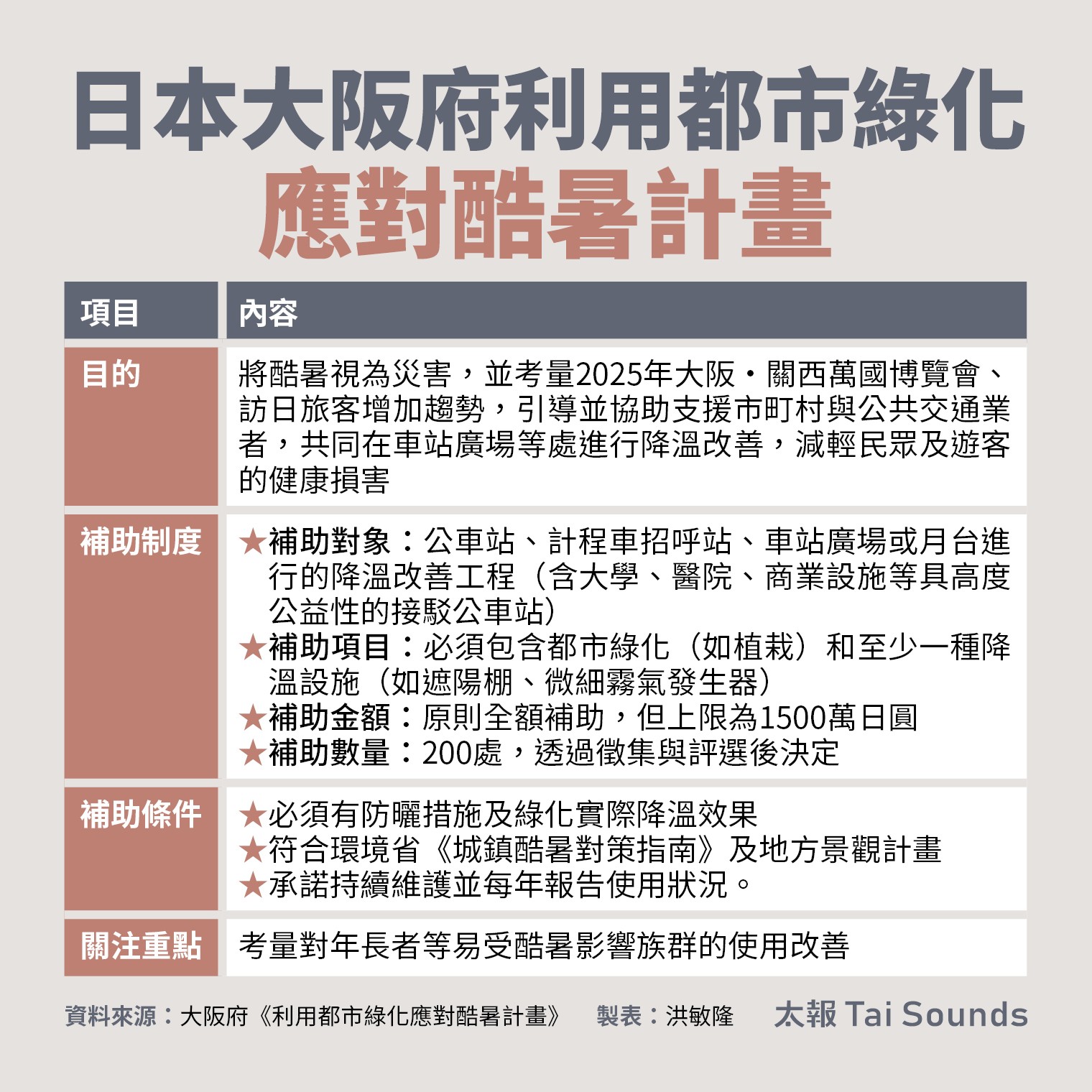

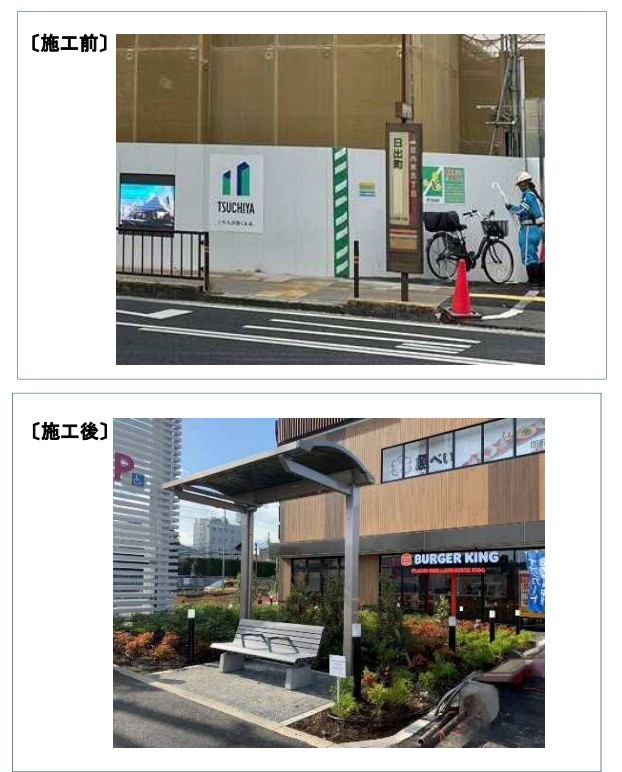

大阪府因應2025年的萬國博覽會,是這幾年日本最積極應對酷暑施作各項設施的地區,前幾年提出4年的「利用都市綠化應對酷暑」計畫,引導並協助市町村及公共交通業者等,在戶外等待的車站、廣場等地方,如何利用都市綠化來應對酷暑。

大阪府以經費補助方式,重點放在都市綠化,強調提案者必須透過植栽(如樹木、灌木)提供天然的遮蔭,減少陽光直射,並可透過植物的蒸散作用,吸收熱量並釋放水氣,達到降溫效果;所有措施均應體現以自然方式改善熱環境的核心理念,另外再輔以隔熱性遮陽棚、微細霧氣產生器、保水磚等,達到遮蔭及降溫效果。

大阪府著重城市綠化降溫,並且增加休憩空間。截自大阪府成果報告

大阪府不僅增加綠化空間,也強調高溫下弱勢者須有足夠休息空間。截自大阪府成果報告

環境部次長謝燕儒說,日本《城鎮酷暑對策指南》指出日射遮蔭是最有效且直接的城市降溫方式,其次為室內空調避暑空間的普及與可近性。該指南同時強調,各地因氣候條件、都市型態與社會脆弱性不同,應制定差異化的因應策略,並由中央與地方政府分工合作、共同落實。此分析結果,台灣當前的高溫調適對策已與日本重點高度契合。台灣已優先推動戶外的「涼適遮蔭空間」與「蒸發散降溫設施」,並同步建置「抗高溫涼適地圖(Cool Map)」,串聯室內冷氣、飲水與休憩設施,提供民眾可近且便利的避暑網絡。

謝燕儒說,現階段先以台北市、新北市及台南市作為示範城市,並計畫逐步擴大至六都,優先針對都市熱島效應明顯區域落實降溫措施。中長期部分,台灣將在新一期國家調適行動計畫中增加「抗高溫調適專章」,納入各地方政府調適執行方案中,融入因地制宜之在地化高溫調適治理落實,有關「行」的部分也將納入滾動檢討。

大阪府透過經費補助,讓區域內的公車亭增加舒適及抗高溫效果。截自大阪府報告

在氣候變遷的時代,交通不再只是「移動」,也是「調適」與「創新」的起點。台灣應該更積極推動,理想的綠色交通會是什麼模樣。

最新more>

熱門more>

- 3個小孩的爸!貪污檢察官林渝鈞表現曝光 檢察總長邢泰釗:令人痛心

- 8台星登央視春晚合唱〈寶島戀歌〉、他牽花蓮小女孩上台!伊能靜喊:中國台灣會感動

- 躲金主追債 劣檢林渝鈞竟拖行李住進基檢辦公室

- 北極熊幼崽遭格殺前最後凝視 猛虎界「黑暗騎士」入圍攝影獎

- 檢辦當避風窩!劣檢「穿內褲亂晃」 前妻是酒國名花、半夜還私會俏麗女工友

- 猴媽下巴多一張臉、穿山甲媽拿命換寶寶 攝影獎親子照揪感心

- 見剴剴遺體竟沒察覺兒虐!兒盟社工顫抖喊惡保母「演得好真」 法官問到她語塞

- 沉默癌症!吳中純淋巴癌驟逝 3身體警訊「無痛腫塊」要特別當心

- 台股萬元股王誕生37檔千金股助威! 00981A抓緊20檔一起飛

- 大港開唱不讓人活了!《芙利蓮》神曲女歌手milet參戰 網樂翻:不講武德