快訊

- 劣檢林渝鈞躲金主追債住進基檢 竟在半夜將俏麗女工友帶進辦公室

- 協助光電集團親密友人詐貸4千萬 永豐銀資深經理凌晨送複訊

- 美國貿易代表:某些國家被加課的稅會高過15% 301條款將是「補稅」主要工具

- 日防相小泉:2031年3月前 將在與那國島部署飛彈

- 首度參展台北燈會!谷立言點亮「自由女神」 蔣萬安:花燈照耀台美情誼

- 水情變燈了!頭前溪川流水偏低 新竹燈號改為「綠燈」提醒

- 德總理梅爾茨會習近平 明示「希望中國投資德國」

- 3個小孩的爸!貪污檢察官林渝鈞表現曝光 檢察總長邢泰釗:令人痛心

- 健保「砍藥價」力道放緩!今年健保藥價砍36.15億 抗生素、胰島素不調

- 男胎恐增罹癌風險!食藥署公告:人工合成黃體素「這3張藥證」全數廢止

- 印度袖手不買 俄國與伊朗原油互相削價搶中國客戶

- 台達電去年獲利增7成EPS 23.14元 擬配現金股利11.6元創新高

- 擴大保健事業版圖 日本漢方藥廠68億日圓收購養命酒

- 「全球最強戰機」F-22進駐以色列 伊朗面臨龐大空中武力包圍

- 台北101股權15.1%標售案拍板 宏泰集團以86億元確定得標

- 躲金主追債 劣檢林渝鈞竟拖行李住進基檢辦公室

- 不滿沒判死刑!尹錫悅內亂案無期徒刑 南韓特檢組上訴:法院量刑不當

- 聯電宣布高層人事異動 王石升任執行長、簡山傑轉任欣興董座

- 沉默癌症!吳中純淋巴癌驟逝 3身體警訊「無痛腫塊」要特別當心

- 伊朗哈米尼總部遭聖戰組織突襲 革命衛隊打死、逮捕100人

工研院造山震撼/史欽泰憶張忠謀接掌時刻 就像開火車!後面一節節車廂沒跟著轉

2025-10-24 08:10 / 作者 戴嘉芬

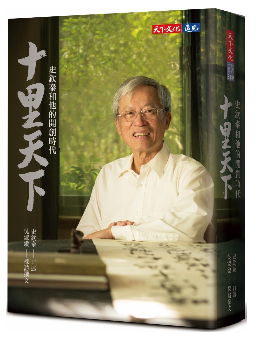

前工研院院長史欽泰近日出版個人傳記,他在書中回憶張忠謀接掌工研院時,遇到的種種難題。天下文化提供

台灣半導體產業因「護國神山」台積電獲得舉世注目,其中工研院扮演產業從無到有的點火關鍵,雖被譽為造山者之一,但自身轉型過程也突破重重壓力,才能足堪大任。前工研院院長史欽泰是工研院第5任院長,也是在位最久的院長。當年,張忠謀受邀回台,接任第3任院長時,史擔任電子所所長,堪稱張在位時的左膀右臂,對於工研院轉骨成為造山者,點滴在心頭。史欽泰近日在個人傳記《十里天下》披露,工研院成立52年來,曾面臨一波波轉型危機!第一次轉型壓力就來自張忠謀。他憶及張當年接掌工研院,帶給員工相當大的衝擊,包括視野和工作文化層面皆然。

《十里天下》詳述史欽泰任職工研院、清華大學的點滴,以及工研院如何推動台灣半導體產業的歷程。天下文化提供

張忠謀在1985年8月到1988年12月間擔任工研院第3任院長,他的「管理震撼」是當年工研院同仁間流傳最多的小道消息。在此之前,工研院首任院長由海外學人王兆振擔任。王於1978年離任後,由時任行政院長孫運璿商請甫退休的電信總局局長方賢齊接任院長一職。

相較方院長多年來以「慈祥的長者」著稱,對晚輩多以鼓勵支持的方式。張忠謀上任後,他的領導風格在工研院引起相當大的震撼。

史欽泰回憶,張忠謀到工研院,對傳統的研究單位衝擊最大。史當時擔任電子所所長,他認為電子所講求快速、產業經驗豐富,本身也有工廠生產,整個運作在工研院裡本來就有些格格不入,「對於張忠謀的要求,我認為電子所需要調整,但挑戰不會太大。」

史欽泰認為,對工研院員工來說,衝擊比較大的是「視野」,例如張要求員工設立 benchmark,衡量自身的工作價值。對於「目的」設定也要更清楚,例如跟產業界關係的清楚界定,也要限制自身的興趣以及政府對你的興趣,才不會讓工研院的目標變得太分散。

「策略面是張忠謀的強項,他希望工研院員工跟隨他的腳步。」史欽泰提到,他曾聽過張形容工研院「是一輛卡車,他心目中很希望開跑車,但工研院就是一輛大卡車,沒辦法,這樣開會垮掉。」CEO在那裡轉,輪子卻轉不動,當時他來工研院就碰到這些問題。

史繼續回憶,張忠謀對工研院經營管理下工夫,「挑戰我們很多從政府機構帶進來的習慣或法規,當然造成工研院文化上很大的衝擊」。而從經營管理的角度看,這就是很頭痛的事。

「他也想把財務整合。」史欽泰說,當年電子所所有生產、銷售行為加起來,「帳很大、很複雜,每個月結帳,差不多要到月中之後才能結算出來,張忠謀就無法接受。」他認為,企業規模比工研院大很多的,帳也可以在一週內結掉,不能因為帳複雜就拖延。

張忠謀還說,「工研院山頭主義很多!」史則坦言,因為組織這樣發展,所以很難改;但是山頭整合就需要組織改造。

史欽泰提到,張忠謀採美式思維,他過去在德州儀器,他們的經營管理模式是「衝突管理」,而台灣傳統上比較沒有這種管理的觀點,都是以協調為主,所以對工研院來說,產生很大的文化衝擊,有很多人水土不服。「其實他的美式管理,是你愈有意見,他就愈看重你這個人。」

張忠謀曾說,在他擔任工研院院長時,副院長胡定華和電子所所長史欽泰是他的得力助手。資料照

在工研院任職長達40年,曾任產業學院執行長的羅達賢,在張忠謀擔任工研院董事長時,羅是企畫處處長;他也在書中披露,記得當年張院長很不滿意的一點是,他連全院人數都不能正確掌握。每次他問人事協理,對方就算說了一個數字,其實也不正確,「因為各單位人員更新資料的時間本來就有落差,且每個單位採用的電腦系統也不同。」

羅記得張忠謀曾說「我來到工研院,本來以為是開巴士,結果是開火車。」因為巴士的方向盤一轉,整車的人都和車子一起轉換方向;而火車頭轉了半天,後面一節節車廂多半還在原來的方向!

短短3年半時間,張忠謀就卸下院長職務,轉任工研院董事長。1998年,由材料研究所所長林垂宙接任第4任院長。1994年4月19日,史欽泰成為工研院第5任院長,當時他48歲,是工研院成立21年來,最年輕的院長。

最新more>

- 史上最昂貴的Galaxy手機? 三星S26系列問世!使用AI更直覺

- 劣檢林渝鈞躲金主追債住進基檢 竟在半夜將俏麗女工友帶進辦公室

- 藍北市黨部今開會審陳重文與賴苡任黨紀案 牽動士林北投市議員初選格局

- 協助光電集團親密友人詐貸4千萬 永豐銀資深經理凌晨送複訊

- 江蕙拱江淑娜接棒開唱被回「我沒膽」 升3樓高繞場團隊頭皮發麻

- 打守都有好表現被平野虧「瞄準日本職棒」高宇杰回應:調皮

- 徐若熙準備很久了!小久保監督盼軟銀成為經典賽台灣隊的好對手

- 被注意到了!小久保裕紀監督點名中信兄弟投捕組合印象深刻

- 美國貿易代表:某些國家被加課的稅會高過15% 301條款將是「補稅」主要工具

- 日防相小泉:2031年3月前 將在與那國島部署飛彈

熱門more>

- 8台星登央視春晚合唱〈寶島戀歌〉、他牽花蓮小女孩上台!伊能靜喊:中國台灣會感動

- 北極熊幼崽遭格殺前最後凝視 猛虎界「黑暗騎士」入圍攝影獎

- 【長榮遺產戰】6名大律師出馬!千億遺產拚換遺囑執行人 張國煒出庭3小時笑吐3字

- 星宇飛東京「1小時折返」 延誤5小時補償出爐

- 老高與小茉發聲了!79字曝「逃稅577萬美元遭中國拘留」現況

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 開工員工還在旅遊「叫不回來」 店家急公告:228連假完才開店

- 【長榮遺產戰】笑納161億股利! 張國煒手插口袋出庭:法官請我們來啊

- 猴媽下巴多一張臉、穿山甲媽拿命換寶寶 攝影獎親子照揪感心

- WBC》軟銀版徐若熙首秀將戰台灣隊!日媒曝光背後原因