快訊

- 辛柏毅29歲生日⋯妻赴海邊慶生哭花妝:對你的想念不變

- 分析/2026朱立倫搶鄭麗文地盤 李四川和「這2人」能贏是指標

- 引《聖經》稱以色列可佔全中東 美駐以大使惹怒阿拉伯世界

- 今飆30℃!明開工天氣一次看 好天氣只到這天

- 鴻海攜HCL印度設半導體封測廠!投370億盧比、拚2028年投產

- YouTuber老高爆逃稅遭拘留、追繳18億罰款 網追出3大疑點

- 共和黨眾議員也挺關稅裁決 川普怒撤自家人背書

- 權王權后股東會年年報到 股市美魔女曝投資心法

- 川普加徵關稅!鄭麗君「有信心」:確保台灣最大利益

- 卓榮泰:談判團隊將積極與美溝通 確保232最惠國待遇不變

- 川普關稅被判違法 賴清德發聲:確保台灣取得最佳待遇不變

- 再加碼!川普:全球關稅增至15% 將發布全新且合法關稅

- 中國春運創單日新高!年初四人員流動量近3.53億人次

- 膜拜「克萊博國王」!挪威男子越野滑雪好手奪第6金 破冬奧單屆紀錄

- 曾出童書幫兒子克服喪父之痛 美國婦人被控正是殺夫兇手

- 初六收假日19處「魔王路段」 西部北上中午前要出發

- 台股無據關稅馬年首日驚驚漲! 台積電ADR收紅、開紅盤拚漲千點

- 光電板廠志超重訊!董座徐正民逝世 享壽72歲

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

【非典工作青年5-建言】制度及資源比意願更卡關!要讓年輕人穩定就業三方向策略給解方

2025-11-10 08:20 / 作者 洪敏隆

青年選擇職場及模式,有時並非意願,而是制度環境問題。李政龍攝

大學讀服裝設計的Whistle,求學期間就有設計自己服裝作品去市集擺攤販售,退伍後在一家服裝相關零售業公司擔任兼職,由於入伍前在區公所知悉新北市勞工局的「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」,還提供轉正職的額外補助,他申請後在同一家公司工作6個月後成功轉為正職,正職責任增加,但從時薪轉為月薪,收入明顯較好。

Whistle說,在就業輔導訪談過程,有助於他的職涯釐清,輔導員鼓勵他持續走創作和創業之路,讓他知道有更多路可選擇,透過課程和參訪不同產業的公司內部,看到平時無法接觸的工作狀態,有了更多職業啟發。他很清楚現在要的是穩定收入基礎,但從事的二手服裝估價、販售、賣場管理,不是他的志向,未來希望「可以用自己喜歡的方式賺錢」,長遠目標是專注於自己的設計創作(創業),並搭配一份兼職工作來支持。

21歲的中離生阿偉,因為不忍年邁的祖母辛苦工作照顧他和2個弟弟,國中畢業後就開始打零工賺錢貼補家用,他做過洗車工、木工、搬運工、屠宰搬運工,哪裡有缺,他就去哪裡工作。問他會不會想要透過政府協助,找個正職工作做,他苦笑說「沒學歷、沒背景、沒能力,誰會想要請我?」

年輕人對工作有很多想法,但要針對他們需求及問題提出解決之道。李政龍攝

「台灣15至24歲的非典型青年勞動者,成功轉為正職的只有約1萬人。這不是因為年輕人不願意投入職場,而是制度與職場文化讓他們很難留下來。」監察委員葉大華說。

她接續表示,多數青年在就學階段就以打工、兼職方式進入勞動市場,但許多企業並不把他們視為可以長期培養的人才,只把他們當作替代性人力。因此年輕人容易在短時間內離職,反覆在低技能、替代性高的工作間流動,久而久之也就失去了轉為正職的誘因和機會。

勞動部的「投資青年就業方案第二期」(112-115年)將「非典型就業」列為五項青年就業核心議題之一,提出「轉正職」的目標及策略,包括辦理就業促進研習活動、提供青年職場學習及再適應機會、工作百科提供職業世界資料、提供產業發展資訊、鼓勵大專院校學生認識探索農村、宣導青年優質勞動形象、獎勵雇主僱用青年等。

監察委員葉大華認為幫助青年不是找到第一份工作,而是從適應到續航力都很重要。洪敏隆攝

葉大華說,如果年輕人在進入職場初期,有機會遇到願意指導的mentor、有明確的學習機會與成長路徑,他們的工作穩定度、技能累積以及職涯續航力都會大幅提升,但她批評,目前的政府政策和資源配置,多停留在「協助青年找到第一份工作」這個階段,若職場不將他們視為可栽培對象,只當作替代勞力,他們轉正職的誘因不高。

葉大華強調,找到工作只是開始,真正的挑戰是:如何讓他們留下、成長、穩定,並形成持續投入職場的能力。也就是說,青年從非典型轉向正職的關鍵不只是媒合,而是陪伴他們走過從「初入職場 → 適應 → 穩定 → 具備續航力」的過程。這正是目前青年就業政策最缺乏、但最重要的部分。

新北市勞工局是少數地方政府針對非典勞動青年,開辦轉正職輔導計畫,且作法和中央資源有所區隔。新北市勞工局就業服務處課長朱倪萱說,非典型工作對年輕人是趨勢,不用強烈要求青年一定要轉正職,許多非典青年(如接案者)能力強、有自主規畫,資源應更集中於真正有就業困難的弱勢青年,因他們更需要政府的資源來協助。

新北市勞工局除了持續辦理教育訓練,強化一線就服員專業判斷,協助適合的非典青年進入該計畫接受輔導;另結合職涯諮詢、職場參訪,協助青年了解自身興趣與市場需求的交集。此外,發現許多非典工作青年在原公司做得好,但舊計畫無法領取轉正獎勵金。因此修正計畫,透過獎勵方式,鼓勵企業將表現優異的非典員工轉為正職,員工也可領取轉正獎勵金,對企業而言是很好的「預聘」和留才機制,青年也能在熟悉的環境更上一層樓,達到雙贏。

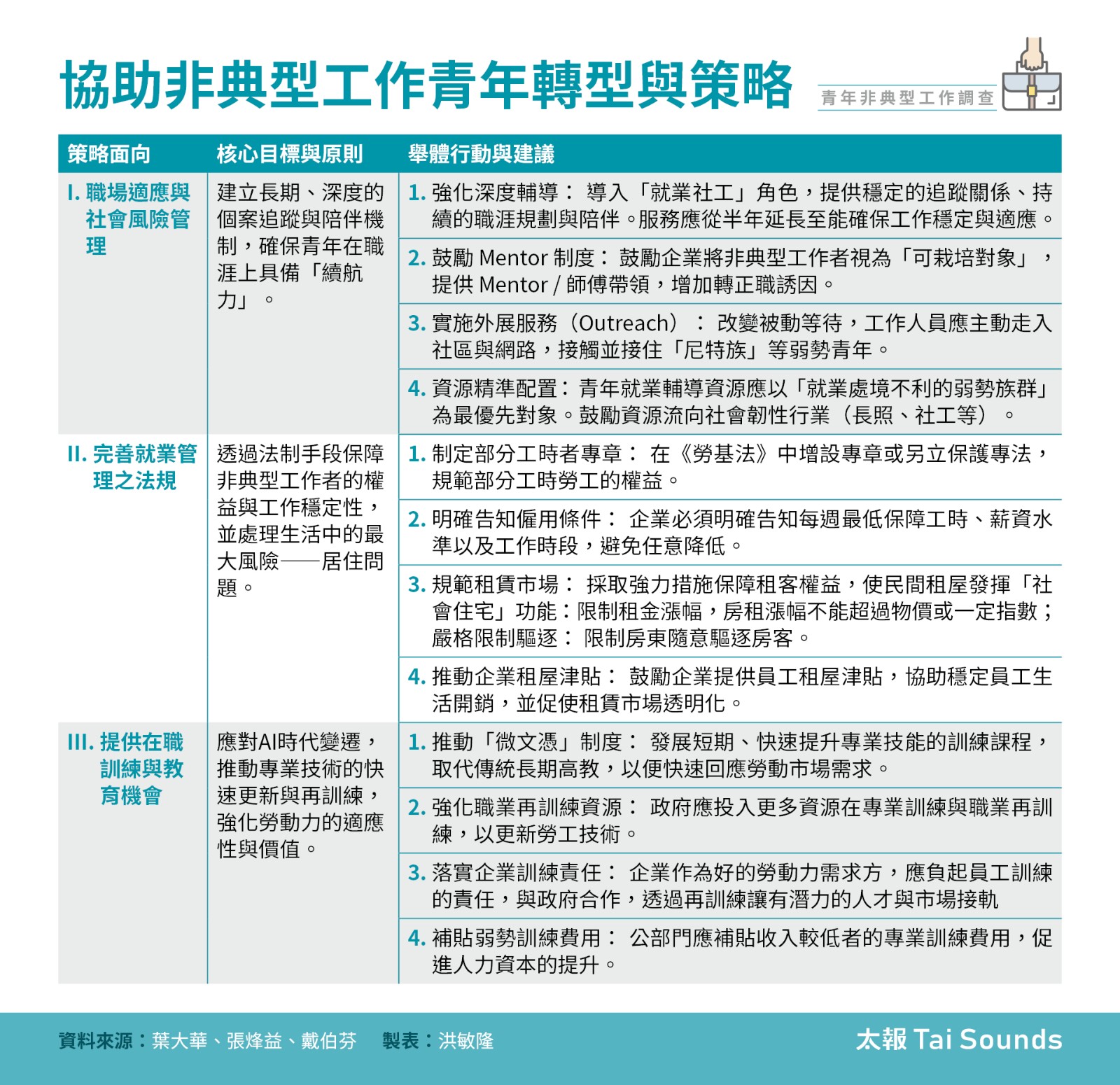

國際勞工組織(ILO)在 2017 年的「全球非典型就業報告」中提出對於保障非典型就業者之指引,策略包括協助「職場適應與社會風險管理」、「完善就業管理之法規」及「提升非典型就業者專業技能」,加強保障並幫助其適應勞動市場內外的風險和變化。

在「職場適應與社會風險管理」方面,不只是弱勢的非典工作青年,台灣還隱藏著為數不少的尼特族(NEET),也就是指那些不升學、不就業、不進修,也未接受職業訓練的年輕人。葉大華說,台灣對尼特族的研究不夠完整,缺乏像歐美國家那樣的深入研究,但引用主計總處2013年以人力資源調查數據對15-29歲族群的推論,估算到2022年約有23萬人,人數不少。

葉大華今年曾提出青年職涯發展中心的監察院調查報告,認為目標族群的設定、專業人力的投入、資源的配置上存在嚴重問題,流於形式和衝量,未能真正解決「尼特族」和「就業弱勢青年」的深度困境,反而將有限的資源錯置在優勢行業上,忽略了更需要國家投資的社會底層問題。

台灣只有在5個縣市設置青年職涯發展中心,且協助青年就業的策略方向,監委葉大華調查認為有諸多缺失。洪敏隆攝

例如為了達成 KPI 而「衝量」,為了衝量,轉向與大專院校合作,服務的對象變成相對容易接觸到的「大三、大四」學生;工作多變成宣導、講座、團體活動,目的是「打開年輕人對各種職業的想像」,但缺乏實質的個案追蹤和深度輔導;真的弱勢及尼特族需要深入的個案追蹤和社區外展服務,但中心的經費、預算和專業人力不足以做到外展接觸。

葉大華呼籲,政策目標設定需要精算合理的資源配置、經費和人力投入,應以社工模式與社區佈建,尤其15-19歲族群,需要「就業社工」陪伴處理職場適應、與主管溝通、就業態度調整等問題。青年就業輔導應將「就業處境不利的弱勢族群」作為最優先協助的對象,而不是錦上添花地服務優勢族群。也不該針對「本來就有磁吸效應」的半導體等行業培植人力,應更重視和鼓勵轉向社會服務業(長照、社工)、教育、文教、藝術表演等目前「最缺工」且支撐社會基層的「社會韌性行業」。

在「如何完善非典型就業者就業管理之法規」部分,台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益以部分工時者為例,雖然《僱用部分時間工作勞工應行注意事項》揭示部分工時者與全職工作者的平等原則,但只要資方擁有任意排班、調整工時的無上權力,「平等」說就成了看得到吃不到的鬧劇。

張烽益說,日本的《部分工時勞工保護法》明文規定,企業用部分工時勞工時,必須明確告知每週工時,也就等於是薪資水準,不能任意降低,以及工作時段。由於時薪工作者的工資就是由工時所決定,因此,在僱用時,明確告知勞工每週最低保障工時以及工作時段也就成了最重要的事情。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益認為,建立非典工作的完善法規是幫助青年就業很重要的環節。洪敏隆攝

派遣同樣是問題氾濫,張烽益指許多國家規定只有服務業才能使用派遣,且有比例限制,而台灣製造業卻大量使用派遣工,國外考量是職災風險,派遣工在製造業頻繁轉換,最容易出事(職災),台灣以加工出口為主,高強度趕訂單的行業不宜使用派遣;國外派遣公司在勞工派駐期間空檔,仍需負擔薪水,但台灣沒有這種強制保障;國外限制派遣期限(如不能超過兩年),若超過則勞工有權主張成為該公司的正式員工。台灣缺乏此保障,導致企業用派遣來節省人事成本,常態性人力也用派遣。

此外,要扭轉台灣這種「過酷勞動體制」,創造拉力,張烽益認為政府應投入更多資源獎勵與協助企業要透過職務再設計,吸引更多年輕人願意投入。

除了勞動環境,張烽益認為青年工作的浮動與不穩定,歸結於生活開銷,特別是居住的不穩定,他認為一方面透過更多社會住宅供給,也應該有更強力的規範租賃市場,例如限制漲幅、保障居住權,來保障租客的權益,使租房也能達到穩定的效果。政府也應鼓勵或推動企業提供租屋津貼,例如日本許多企業會給予外地到大都會工作的員工租屋津貼,在台灣像是富邦銀行也有給予行員補貼。

「穩定的居住開銷是穩定就業市場的基石。」張烽益說,當消解掉年輕人最主要的壓力來源,最大花費(居住)是可預期的和穩定的,自然會選擇穩定工作,而非執著「拚當下賺一把」的工作。

學者呼籲「穩定的居住開銷是穩定就業市場的基石」。資料照

「提供在職訓練與教育機會,提升非典型就業者專業技能」部分,輔仁大學社會學系特聘教授戴伯芬預期,勞動市場的再就業,未來會是一個很大的議題。因為AI時代來臨,其實很多的職業可能會被取代,也有很多新的職業還沒有被發掘出來,以前念大學,拿到一個文憑,可能就是某一個領域的專業者,可以靠一個專業一直工作到退休,但未來的新世代,面對就業市場的挑戰比較複雜。

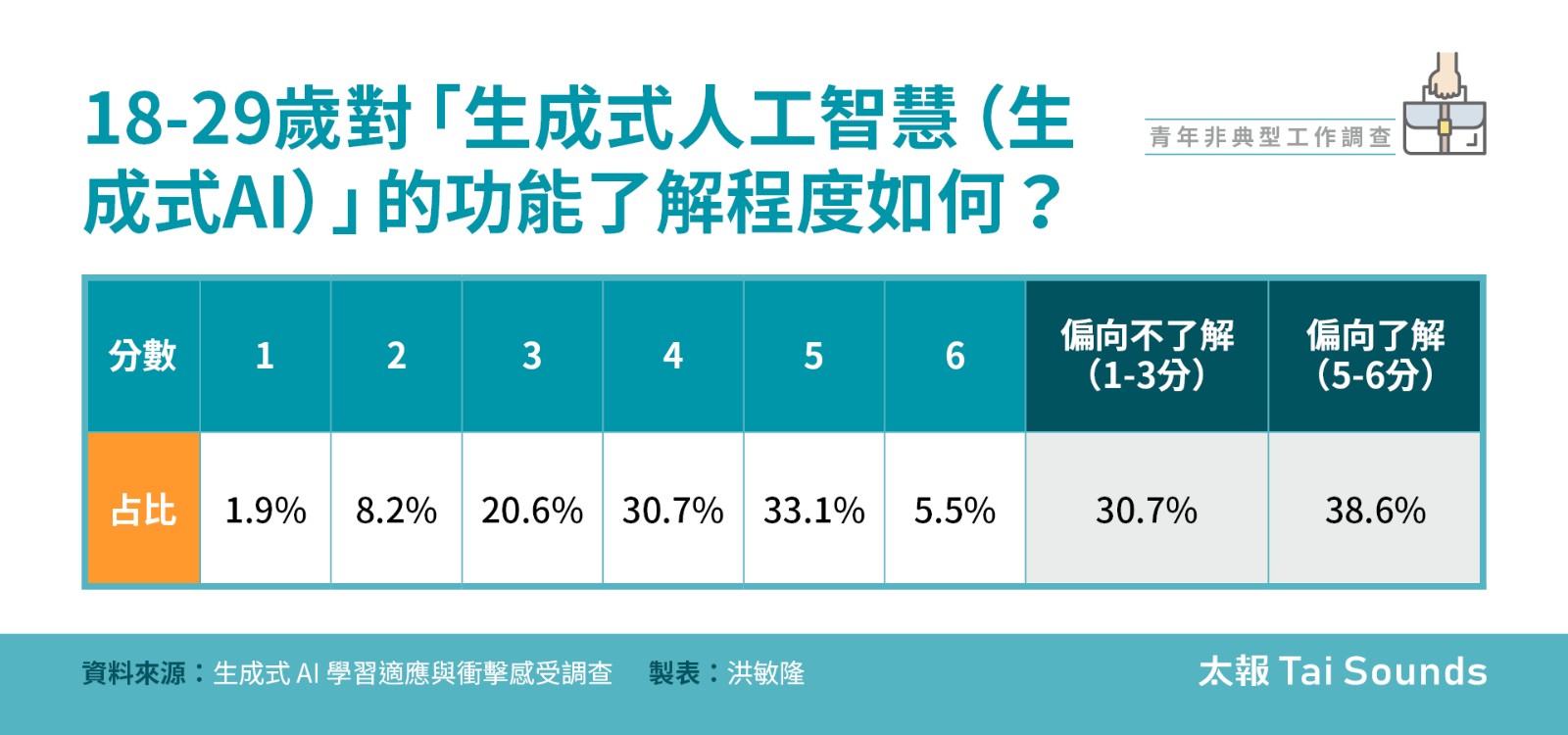

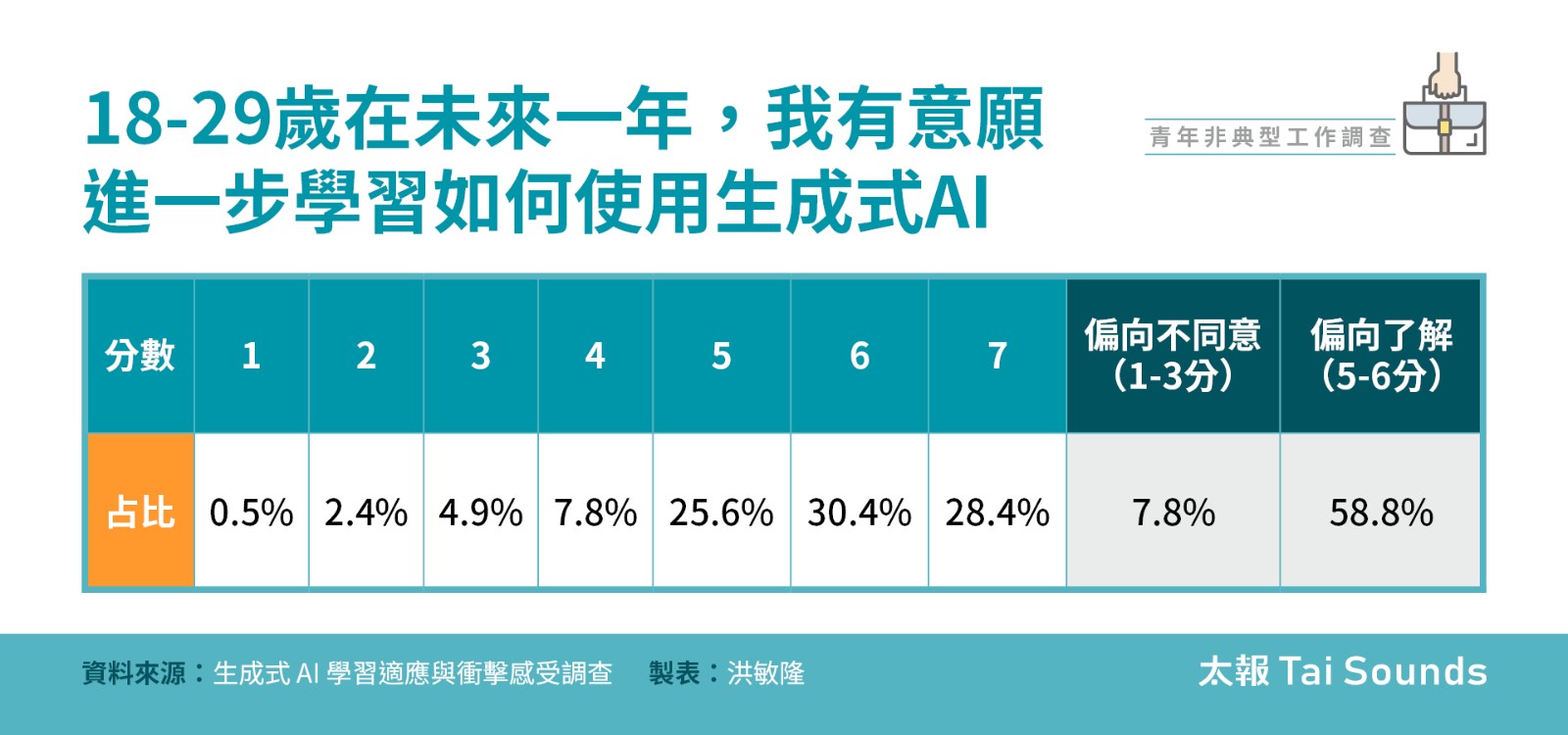

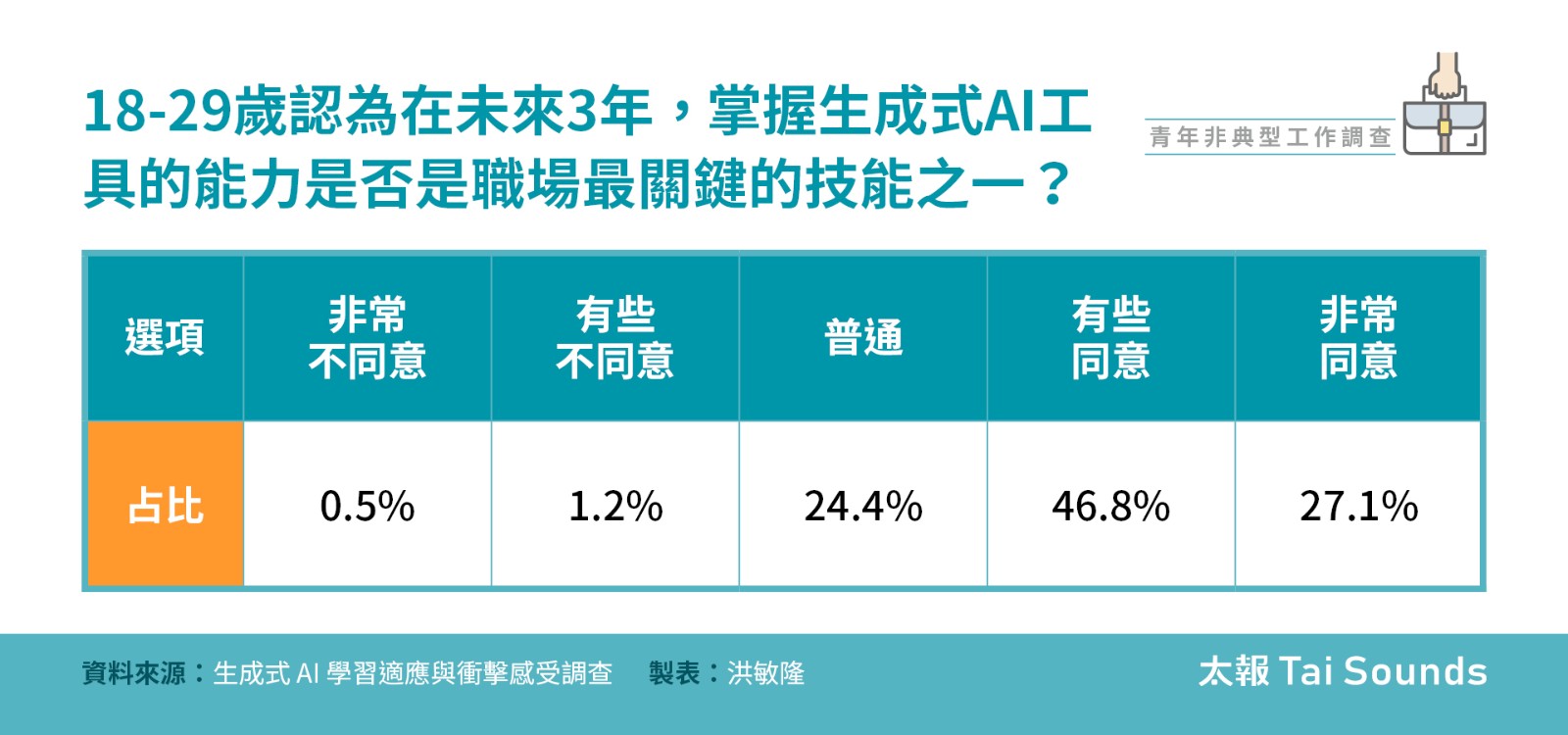

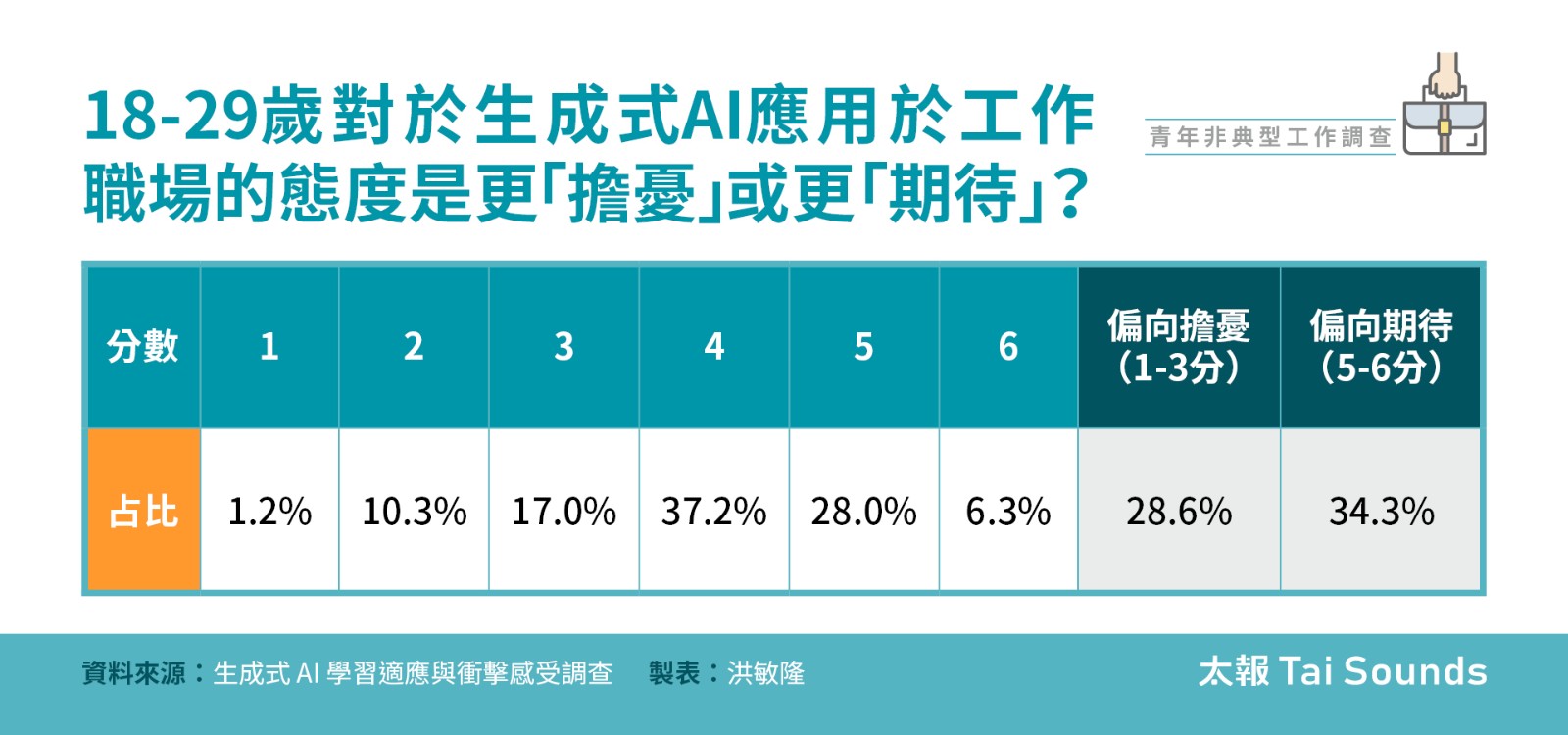

《太報》今年委託皮爾森數據公司所做的「生成式 AI 學習適應與衝擊感受調查」,即使是年輕族群(18-29)對生成式AI的功能也有3成(30.7%)偏向不了解,但在未來一年有意願進一步學習如何使用生成式AI的年輕族群有近六成(58.8%),認為在未來3年,掌握生成式 AI 工具的能力是否是職場最關鍵的技能之一,更有高達近7成4同意。

然而若問到對於生成式 AI 應用於工作職場的態度是更「擔憂」或更「期待」,仍是有近3成(28.6%)表示擔憂,顯示是否有機會或適當方式及管道學習以適應職場是有疑慮。

戴伯芬說,數位科技發展越來越快,所以即使是專業科目出身的人,也得不斷學習新的資訊,國外已經興起稱之「微文憑」,例如微軟自己有一些工程師的訓練,不需要花4年的時間,是一個短期的訓練,可以快速地提升勞工的這個技術,更何況每天都在變化,只要離開那個業界沒有多久,即使原來是相關領域的碩士或專家,可能什麼都跟不上。

AI時代來臨,學者呼籲政府及企業應強化「微文憑」訓練。李政龍攝

戴伯芬呼籲政府應該投注更多資源,不是在高教而是專業的訓練,去回應勞動市場上的專業訓練,職業再訓練這些東西,這些課程不管是用付費,或是公部門補貼某一些收入較低的人,訓練的部分也不完全是國家要買單,資本家要用好的勞動力,本來就應該要負責員工訓練的部分,不然少子化時代,企業界也會面臨缺工問題。

「透過再訓練方式,把一些有潛力的人才找出來,政府跟企業合作,人盡其才,讓一些一下子跟不上整個環境與技術變遷的人,在未來透過技術的重新學習,跟勞動市場再接軌。」

協助非典就業青年,找工作不是終點,制度陪伴才是關鍵。

製作人:洪敏隆

記者:洪敏隆、吳尚軒、黃怡菁

攝影:廖瑞祥、李政龍

文編:林佳鋒

美編:王韋智

最新more>

熱門more>

- 社群瘋傳「老高與小茉」在機場遭扣留 吞18.9億天價罰單

- 6萬人瘋抓寶!奇美博物館上演首創「超級之夜」 造型皮卡丘、異色蒂安希都來了

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 把王淨「套牢」?曹佑寧曬戒指圖引熱議 經紀人都說了

- 五楊高架驚天跳下 35歲小黃乘客暴怒令停車!翻圍籬墜地

- 「森林鬼魅」寶寶露臉 蹦跳高手從6樓高躍下也沒事

- 中客遊貝加爾湖「墜入冰縫」7死1逃生 目擊者驚:2分鐘就消失

- 北投泡溫泉兼吃美食 北投市場黑金滷肉飯、放山雞料理獲推薦

- 美法院打臉川普關稅!南韓更焦慮? 投資綁死、退款困難、恐接更高稅率…

- 扯!愛車烏來拋錨拖吊新店「不到10公里」 被開價10萬元