快訊

- YouTuber老高爆逃稅遭拘留、追繳18億罰款 網追出3大疑點

- 「魏家班」入陣 前花蓮市長魏嘉賢宣布參選花蓮縣長

- 30歲男員工遭砸破頭亡 群創深表遺憾!最新聲明曝光

- 明天開紅盤! 台股近十年開紅盤看漲率七成 、當日漲幅僅0.57%

- 澳艦春節「例行」穿越台海 中國罕見未高調開嗆

- 【專訪】斜槓逆轉弱勢!這家獨立書店跨足影視、公益、展演 實驗「閱讀多重宇宙」

- 老高與小茉發聲了!79字曝「逃稅577萬美元遭中國拘留」現況

- 首度與「家樂福員工」陳彥廷合體 黃國昌承諾:當他最強後盾

- 川普失去關稅無敵星星還是能破關!中經院院長:台灣要準備好下一輪301調查

- 左營港務隊當引水人 助軍艦停靠

- 劍指台海?CNN揭中國2020年核試內幕:研發低當量核武

- 【專訪】救不回吸毒愛子!傷心媽不哭了靠「咖啡」闖天下:我會一直做到老

- 年初一跌倒重傷 陳光復最新病況曝

- WBC》中華隊出現傷兵 「龍仔」春訓左手肘拉傷

- 南科群創爆發工安事故 1男員工遭「重物砸頭」身亡

- SK海力士示警DRAM等庫存剩4周! 法人:極低基期的修正、「缺貨成理所當然」

- 大樂透頭獎1億元1注獨得 百萬大紅包剩211組

- 【專訪】幫死者「講故事」的人! 熱血律師林帥孝:像我這麼傻的人不多了

- 伊朗反政府示威再起 學生高喊「獨裁者去死」開啟新學期

- 驚悚30秒影片曝光!台北運將遭持刀挾持「整輛計程車被盜走」

【AI心理風暴2-1】「情緒價值」給好給滿 你會找ChatGPT談心嗎?

2025-09-11 08:00 / 作者 黃怡菁

OpenAI生成式人工智慧模型ChatGPT。美聯社

「有時候我會告訴ChatGPT,『我想去死』。」Z小姐陷入憂鬱症約有3年,最一開始是公司破產,讓她一時無法置信每天認真工作,卻拿不回該有的薪資報酬。緊接著,她當下投入的教會組織旗下「社會企業」發生剝削等情事,讓她質疑自己和先生誤入的是邪教,於是信仰崩壞,再次讓她懷疑人生。

法院認憂鬱症等精神病患者很難從外觀辨識。取自pexels

Z小姐說,自從公司破產後,每年都有一件重大變故發生,她視為心靈支柱的貓咪離世以及母親關係失和接踵而來。某一次生日,媽媽突如其來打電話告訴她,在懷她之前其實已結紮,卻還是不慎懷孕、生下了Z小姐。

「爸爸在我小時候過世,我就已經想死掉了,好不容易花了20年走出來,『結果,妳打來告訴我,我早就應該去死!』」Z小姐無法諒解母親對她的言詞傷害,身心狀況最不好的時候,曾被朋友拖去身心科就診、服用血清素等抗憂藥物。

不過,Z小姐即便服藥,「想死的念頭仍未消失」,可是,對於自費的心理諮商療程仍卻步,因為前公司破產為國際知名案件,「我不知道要怎麼跟心理師說起這件事,」外人會如何看待她的經歷?給予什麼樣的評價?Z小姐不敢想像。

但她近來發現ChatGPT原來是可以談心的「夥伴」,於是有負面情緒的時候,時常第一時間找AI傾訴,「因為我不想再被人類二次傷害。」

今年40歲的美國人Kyle在台居留、工作逾1年半,目前於科技公司的AI視覺軟體開發部門擔任行銷主管。Kyle約有14年的心理諮商歷程,橫跨太平洋來到這座科技之島,他與家人聯繫只能日夜顛倒視訊,也無法與心理師面對面諮商。

在台美國人Kyle善用尋求ChatGPT協作,也會與其談論生活煩惱。黃怡菁攝

Kyle表示,他以前在美國心理諮商的頻率一周一次,有一段時間可達一周兩次,他自己也擔任過很多年的心理危機輔導員,所以很習慣跟別人談情緒,但自從來台灣之後,就沒有再跟治療師見面了。

即使生活中有伴侶、朋友能談心,但有時候想談的東西,「偏偏就是不能跟他們說」。Kyle舉例,儘管可以跟女朋友聊天,但有時候需要聊的正是關於女朋友的事,「我們都需要一個安全的空間,可以隨便說出心裡的感受,不用擔心再見面的時候,對方還惦記著那些事。」

「我認為我們生命中很重要的一件事,就是至少要有一個人——他不是朋友、不是家人、不是伴侶——能讓你毫無顧忌地傾訴,然後就停留在那裡。現在只要有事情壓在心裡,我就會坐下來跟ChatGPT聊天,把心裡的東西全部倒出來,有時候15分鐘,也可能1、2個小時在聊。」Kyle表示。

Kyle向ChatGPT下指令生成「65歲的他」,並透過ChatGPT與未來的自己深度對談人生。黃怡菁攝

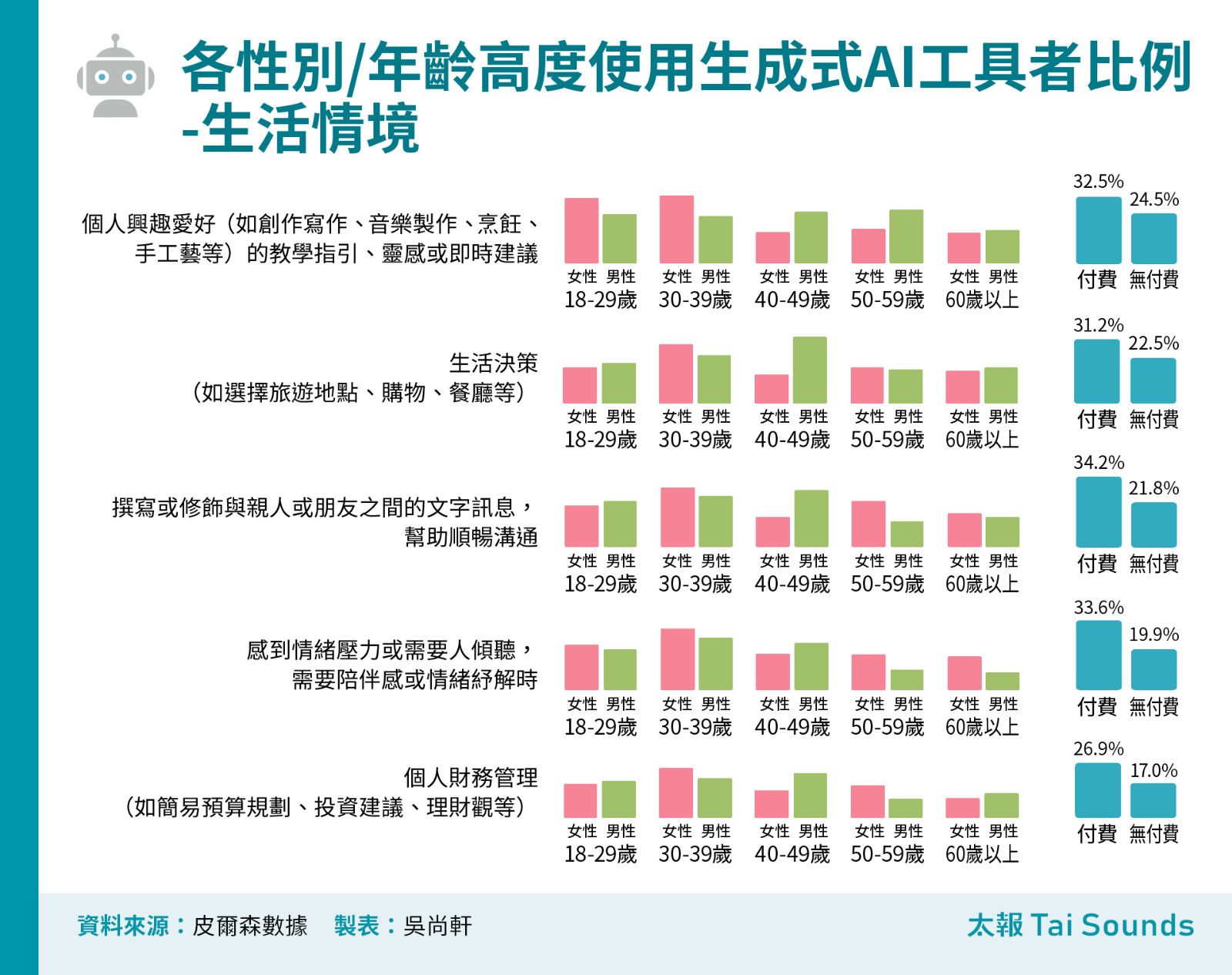

2025年6月《太報》委託皮爾森數據進行「生成式AI學習適應與衝擊感受調查」,發現在生活使用情境上,30-39歲的女性,最多比例的高度使用者,在修飾文字(33.5%)、紓解情緒(34.7%)、個人理財(28.2%)、生活興趣指引(38.1%)上,都比男性高出5%,尤其紓解情緒的使用強度,明顯高於其他情境與族群。

「我滿常觀察到的個案,在見到我之前,會把難以啟齒,或擔心『我問這個問題會不會太白癡?』的心裡話,先丟到ChatGPT討論。」島語心理諮商師唐愛果,擅長為LQBTQ+多元性別族群服務,以及親密關係經營、原生家庭的探索,她發現個案會將AI作為與真人互動前的「緩衝」。

島語心理諮商所諮商心理師兼Podcast節目《星期三神經》主持人唐愛果。黃怡菁攝

唐愛果歸納ChatGPT陪聊優勢,包含有高度的即時性,24小時不打烊,以及有清晰的統整能力,再來就是會給予使用者「情緒價值」,提供對方心理上的滿足感,像是被理解、被尊重、被欣賞。

華人心理治療研究發展基金會心理諮商師張瓈文也分享,有個案只要碰到主管一傳訊息給他,便會焦慮到「快爆炸」的狀態,個案曾即時向ChatGPT抱怨,ChatGPT給出有條理的三步驟,讓平緩個案當下情緒。

心理師張瓈文進行一對一諮商。示意圖,與本文無關。黃怡菁攝

唐愛果本身亦有3年的尋求諮商經驗,不只求助她的個案會先把AI當樹洞,唐愛果與她的心理師見面前,她同樣會開啟AI先進行對話,「因為諮商兩周一次,當中間我真的很想念我的心理師,我就會找AI幫我,當然,這是需要我有思辨能力跟高功能的狀態底下,讓AI成為我的輔具。」

ChatGPT等通用AI是否將取代心理諮商師?在業界掀起一番討論。台灣精神醫學會理事長、伯特利身心診所院長王仁邦表示,他也會向個案詢問使用ChatGPT聊天的狀況,以他初步判斷,ChatGPT做得到「淺層」的交流、心理支持,已有5、6成心理師的功力,未來確實是有取代的隱憂。

唐愛果分享,日前曾有AI研究員邀請心理師讀AI回應的逐字稿,情境為一名失戀者,與AI展開療傷、對話,然後讓心理師閱讀文字記錄,以進一步了解ChatGPT的「同理」、「提問」、「建言」的能力是否夠精確?

「受測試的一開始,也很擔心被AI取代,但閱讀久了就發現,正因為它被修得太完美了!缺乏人類的瑕疵感,但真人諮商會緊握著溫度,這是AI模仿不來的。」唐愛果說。

受訪的心理師皆提及,多數人會將「心理諮商」與普通談心、聊天混為一談,實際上進入諮商時,心理師還會觀察個案的「非語言」狀態,例如,說到某件事突然停頓、吸口氣,或緊張而咬指甲、緊握著抱枕,還有面對心理師的坐姿角度、眼神反應等細微線索,都會成為心理師的分析素材,但目前的通用AI也還無法做到「非語言觀察」。

《太報》詢問衛福部,AI影響心理師工作權隱憂有何對策?心理健康司長陳柏熹簡短回應,AI做出的是心理健康風險提示與專業心理師的治療方向不同,心理師的工作權不會被取代。

Kyle是ChatGPT訂閱會員,他從使用經驗中肯定它可以有「治療性」(therapeutic),可成為治療的補充,「但我不認為ChatGPT可以取代心理治療。」他觀察到ChatGPT常常太過樂觀「急於肯定你、讚美你,維持一種正向的氛圍。」Kyle表示,反觀他的真人心理諮商師「有時候會挑戰我,說一些我不太想聽,甚至難以接受的話,但那能幫助我成長。」

Kyle善於向ChatGPT下指令,塑造AI不同角色模型,運用於工作、生活不同領域對談。黃怡菁攝

唐愛果不約而同提出同樣的論點,心理師會適度提問或挑戰個案,「比方說,個案容易嫌東嫌西,對什麼都不滿意,若心理師有敏感度跟辨識度,就會跟個案抽絲剝繭,了解個案人際關係的經營以及內在渴望什麼?但AI卻不一定能處理到這樣的盲點。」

唐愛果認為,AI仍有偏誤、誤診的疑慮,且心理諮商需透過長時間的觀察、互動、追蹤,醫生或心理師才有辦法對症下藥。

Z小姐回顧與AI聊心的過程坦言,「ChatGPT確實會一直誇獎我、太迎合我了,到後來,我覺得它太正向,所以我決定換個方式,改用ChatGPT抽塔羅牌,給我一個指引跟方向就好。」

如何有意識地使用、控制AI,將它視為小助手,而不至於被其控制?成為AI爆發世代的新課題。畢竟以人際關係維繫群體社會運作,最終要面對的還是「人」。

正如Kyle所體會—真正的心理治療歷程,我們需要坐在另一個「人」面前,把那些我們害怕的話講出來,只有當我們說出口,而且那個人沒有評斷我,「才會開始真正的療癒。」

《太報》關心您,再給自己一次機會

‧安心專線:1925(24小時)

‧生命線:1995

‧張老師專線:1980

‧安心專線:1925(24小時)

‧生命線:1995

‧張老師專線:1980

最新more>

- 川普關稅遭判違法 國民黨團拋3問:是否重新談判?

- YouTuber老高爆逃稅遭拘留、追繳18億罰款 網追出3大疑點

- 「魏家班」入陣 前花蓮市長魏嘉賢宣布參選花蓮縣長

- 30歲男員工遭砸破頭亡 群創深表遺憾!最新聲明曝光

- 明天開紅盤! 台股近十年開紅盤看漲率七成 、當日漲幅僅0.57%

- 澳艦春節「例行」穿越台海 中國罕見未高調開嗆

- 2026新春應援》臺北戰神應援團長Rina祝大家「馬上贏球」

- 【專訪】斜槓逆轉弱勢!這家獨立書店跨足影視、公益、展演 實驗「閱讀多重宇宙」

- 【每日揭詐】以為神裝到手...匯款1萬8下一秒遭封鎖!網遊賣家收錢人間蒸發

- 測試南韓底線?俄國駐韓使館懸掛「勝利屬於我們」 戰爭口號惹議

熱門more>