快訊

- 尹錫悅遭判無期「最關鍵部分」為何 庭上談笑風生畫面曝

- 「史無前例」英國前王子安德魯被捕 警方說話了

- 阿特曼出席人工智慧峰會 強調全球亟需AI監管

- 大過年縱火還搶劫超商 屏東油漆工涉放火及加重強盜罪遭聲押

- 王金平新春宴 柯志恩、陳其邁、賴瑞隆出席!留下難得合影

- 大阪市獲捐21公斤金塊 指定用於更新老舊自來水管線

- 馬尼拉華人區驚傳分屍案 凶嫌落網自稱台灣籍

- 生日當天被捕!英前王子安德魯牽扯淫魔檔案 涉公職人員行為不當

- 卸任小英去哪裡?山上都是她的「毛朋友」 拔菜也講求快、狠、準

- 尹錫悅遭判無期「能否獲特赦」引關注 支持者激憤悲哭

- 日本雙人花滑「木原運送」超吸睛!木原龍一親揭原因:不希望璃來受傷

- 歐洲五大情報首長:俄羅斯無意在今年內停戰

- 白宮帳號PO文稱Taiwan還放國旗!與中國「平起平坐」列美22大貿易國

- 發動「光之革命」擋下尹錫悅戒嚴 南韓全體國民獲提名諾貝爾和平獎

- WBC台灣隊初三開工!旅日3強投今報到 徐若熙26日交流賽將登板對台灣

- 第一夫人露臉了!賴清德說馬年冷笑話 太座吐嘈:10個只有2個好笑

- 快訊/南韓前總統尹錫悅逃過死刑 內亂罪成立遭判無期徒刑

- WBC》神之左腕出動!郭泓志餵球震撼國手 同框王建民給驚喜

- 權貴菁英與派對 艾普斯坦檔案揭露跨國政經版圖

- 射程涵蓋全南韓 金正恩展示巨型多管火箭發射器

【深度報導】雄女學生自發啟動自行車安全通學路 「街道醫學院」助攻從課本走入街頭做翻轉

2025-09-22 08:10 / 作者 洪敏隆

從課本走入街頭,雄女學生透過實地勘察,找出設置自行車通學道的危險因子。洪敏隆攝

6名高雄女中學生看到許多同學上學搭捷運到中央公園站,轉騎YouBike走五福三路到學校,但那幾百公尺的路段,沒有規劃自行車道,騎樓人行道高低起伏不平,加上路邊停滿車輛,同學在馬路上騎自行車要跟汽機車爭道提心吊膽,為閃避車流更是險象環生,因此提出「從中央公園捷運站到高雄女中設置自行車道」的公民行動方案。

五福三路人行空間高低起伏,路邊又有停車位,學生在大馬路上騎車,相對風險也較大。洪敏隆攝

這個由雄女學生自發,希望能夠改善通學路段(五福三路)交通環境的訴求,不是空談或口號,而是採取實際行動;參與的學生凌楷媞、尤品懿、歐陽晶晶、李懿華、劉百合、薛文瑜,在老師張惠甄支持及指導下,拜訪過高雄市議員、高雄市交通局,也以電訪方式尋求沿線店家的支持。

尤品懿回憶跟店家訪談,多數店家其實對設置自行車道沒有概念,有部分會提到卸貨問題,她和同學在觀察跟訪談過程也開始思考,騎自行車上、放學,究竟是騎在哪裡比較危險,是路面不平的人行道,還是騎在一般車道冒著被公車或機車撞的風險?

凌楷媞說,同學們商議後認為應該要先了解怎麼設計自行車道,增設後包括人行、車行、停車空間要怎麼規劃,要有具體解決方案及完善街道設計,才能真正保障同學騎車的行車安全。

張惠甄說,學生給她的反饋是「沒有想過可以把公民課本講過的東西落實,將想法化為行動」,學生有詳盡的行動規劃,想靠自身力量去改變,但行動過程的感受,一是不知道原來道路規劃要聯繫交通、工務等許多單位,二是道路規劃,不是只有自行車路權,還有其他用路的利害關係人,要以全局去考量,因此透過與高雄市行人路權促進會、中山大學合作舉辦工作坊,一起動手設計「從中央公園捷運站到高雄女中」的雙向腳踏車道。

捷運中央公園往高雄女中方向,只有一段有規劃自行車道。洪敏隆攝

2023年成立的高雄行促會,這兩年看見的問題是「居民不熟悉人本交通與街道設計」、「社區難以提出自己的改造需求」。曾擔任過高雄市議員的高雄行促會理事長林于凱說,公家單位的街道改善會勘最常遇到的情況是,相關人員到現場第一個問的是「里長,你覺得這要怎麼改?」,里長意見往往變成唯一的「公民代表」。

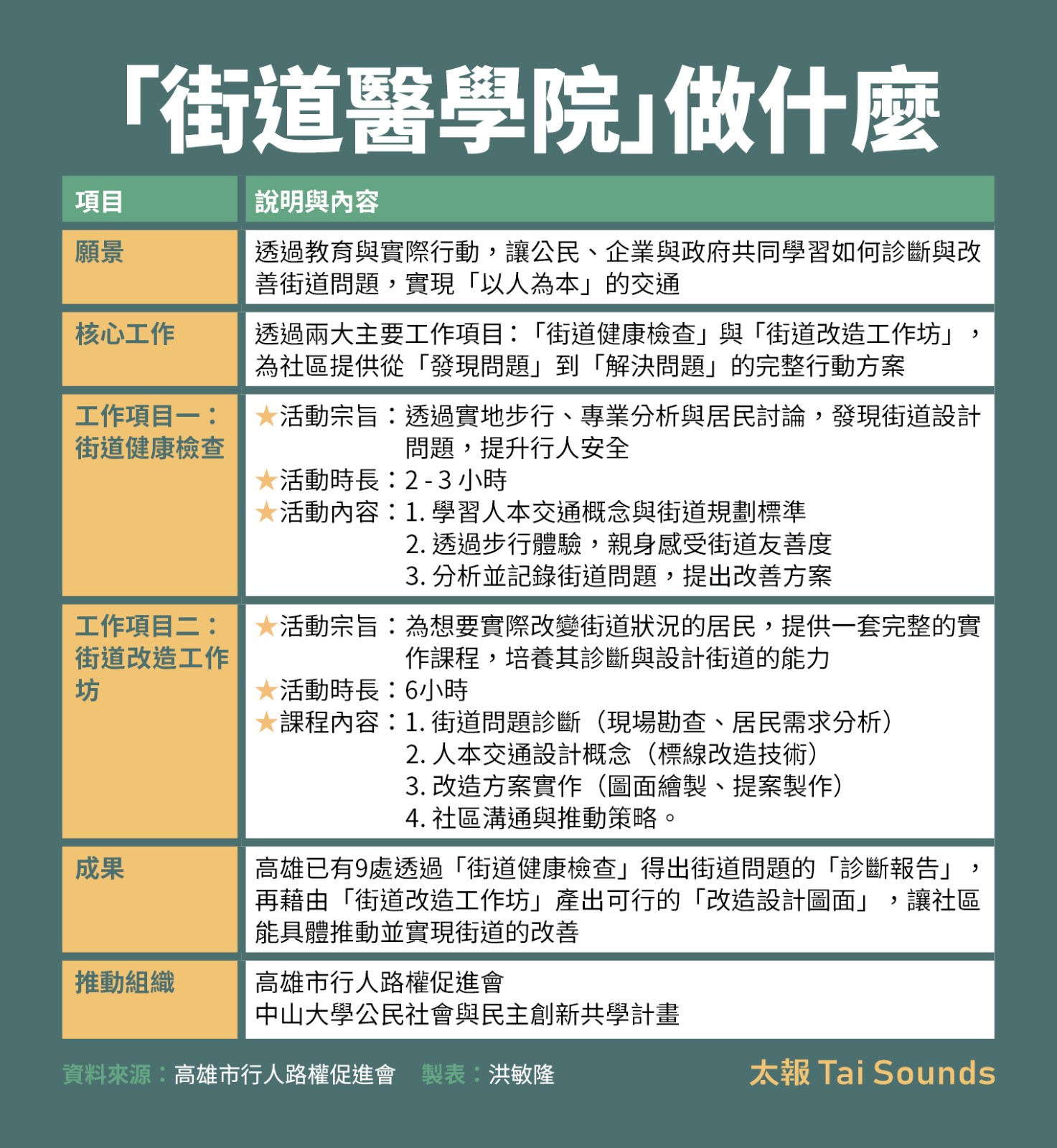

要推動人本交通,高雄行促會認為在社區需要的是「人才」、「共識」與「行動」,因此推動街道醫學院,讓參與民眾了解交通工程(Engineering),融入深植社區的交通教育(Education)。

高雄行促會秘書長簡子祥說,行促會成員都並非交通專業背景出身,是因為自身有不幸的交通經驗,或覺得對交通環境不夠滿意,才入門這個領域,啟蒙都是從臉書粉專《標線改造台灣路》開始,並開始涉獵相關書籍,透過網路討論及國外經驗分享,進一步交流畫標線或重新整理街道方式。

行促會成員就像是第一批種子,透過「街道醫學院」持續對外培育人才,至今在高雄舉辦的街道健康檢查超過20場,街道改造與社區工作坊超過15場,並有9次促成街道改造的成功案例。他們現在也投入屏東縣逾20所國小推廣交通安全教育,從小扎根正確觀念。

9月13日在高雄女中舉辦的街道改造工作坊,是高雄行促會第一次遇到由學生自己發起需求的行動,簡子祥說,可以看到學生努力推動過程的用心,只是,他們不知道該怎麼繼續推進,或是在執行方案時,不確定真的可行嗎?因此共同合作催生這次工作坊,參與者不只是雄女學生,也有很多其他學校學生或老師,犧牲周末假期時間參加一整天的工作坊,了解怎麼推動街道改造。

「中山大學公民社會與民主創新共學計畫」也支持並參與這次工作坊,中山大學公共事務管理研究所專任教授彭渰雯說,雄女同學能夠自發改革倡議並具行動力,是很感動也應給予鼓勵。

高雄女中校長鄭文儀說,學校支持同學集體發起騎腳踏車上學的基本安全需求,也希望啟發其他學校同學,共同針對自身學校交通環境,發想如何可以安全及完善。

高雄女中學生的自行車道案,是高雄行促會第一次接到由學生自發提案所開設的工作坊。洪敏隆攝

《太報》記者全程參與雄女的設置自行車道工作坊6小時的課程,瞭解街道改造工作坊究竟是怎麼運行。「學習公民參與」與「道路設計原則」是工作坊兩大重要項目。

林于凱說,學習公民參與的重要性是,交通議題常是「各方拉鋸」,有些居民想要人行道、自行車道,但開車族想要又大又寬車道,部分在地居民則希望有路邊停車空間,當每個人需求都不一樣,有些里長會將其視為「爭議案件」晾在一邊。因此,確立目標的人本交通意見要參與到公共政策,最重要是「要讓人知道為什麼需要改變?」,根據這些阻力的需求,尋找有可行的共同解決方法。

林于凱告訴工作坊與會學員「溝通」的重要性,街道交通改善最大的阻力往往來自「抗拒改變的慣性」,反對者會說「以前都是這樣,不用改啦!」、「我在這邊住40年,你們學生在這邊才讀3年,誰比較了解?」,如何尋找讓對方有感方式溝通是很重要,可以創造一個改變的情境,想辦法用對方懂的語意溝通,例如閒聊時談到「里長,您孫子現在念小學喔,會不會擔心他上學時的交通安全」,營造「未來的想像」及「清楚的輪廓」。

高雄市行促會理事長林于凱分享街道改造的社區溝通藝術。洪敏隆攝

另外,「找到推動改變的關鍵」也很重要。林于凱分享推動學區交通安全改革,高雄行促會曾邀請家長一起開工作坊,讓家長親自走一趟學區路程會有很大體悟,以前家長都是騎車或開車載小朋友上、放學,但有時因為無法抽空,孩子得自己走路回家,實地走過才知道「原來我孩子走路回家是那麼危險」,促使家長成為跟社區溝通的關鍵角色,有的家長自告奮勇說「這一排店家都是我認識的,我來溝通」,是通學步道的推動得以順利進行。

由於社區道路交通改革可能會遇到各方角力,倡議者了解「道路設計原則」是很重要。工作坊講師賴昱愷提到「定位」、「空間」跟「動線」是道路設計的三大原則。

賴昱愷說,就像血管有區分為大血管、小血管或微血管,道路也有分成大馬路、鄰里道路、生活街道等,是在商業區或是居住區,不同層級的道路,有不同的功能定位,路型設計,在城市中土地使用的配置也各有不同,做規劃必須了解使用需求的定位。

賴昱愷告訴工作坊成員,空間配置規劃要先了解不同的車輛或人行空間的基本尺寸,以車輛來說,一般汽車寬度(加後視鏡)2.1公尺,機車寬度是0.75公尺,公車是2.5公尺寬,人行道在12公尺以上道路最小要有1.5公尺寬配置。台灣遇到最大問題是道路空間分配出問題,就算是新闢道路或重劃區,一樣會有沒有人行道的狀況,設計車道寬度卻是可以兩車併行,道路空間分配落後。

賴昱愷以雄女希望設置自行車專用道的五福三路為例,在大立百貨前面的道路是40公尺寬,但多數都是分配給車道。道路空間配置應該要懂得「分類」、「收納」及「斷捨離」,必須先分配車道跟非車道,再把停車空間收納進來,但規劃時要符合第三個原則「動線」,要落實連續性跟可預測性,規劃時就必須思考是否所有設施一定有必要保留,必須要斷捨離。

工作坊學員先了解道路改造的三大原則。洪敏隆攝

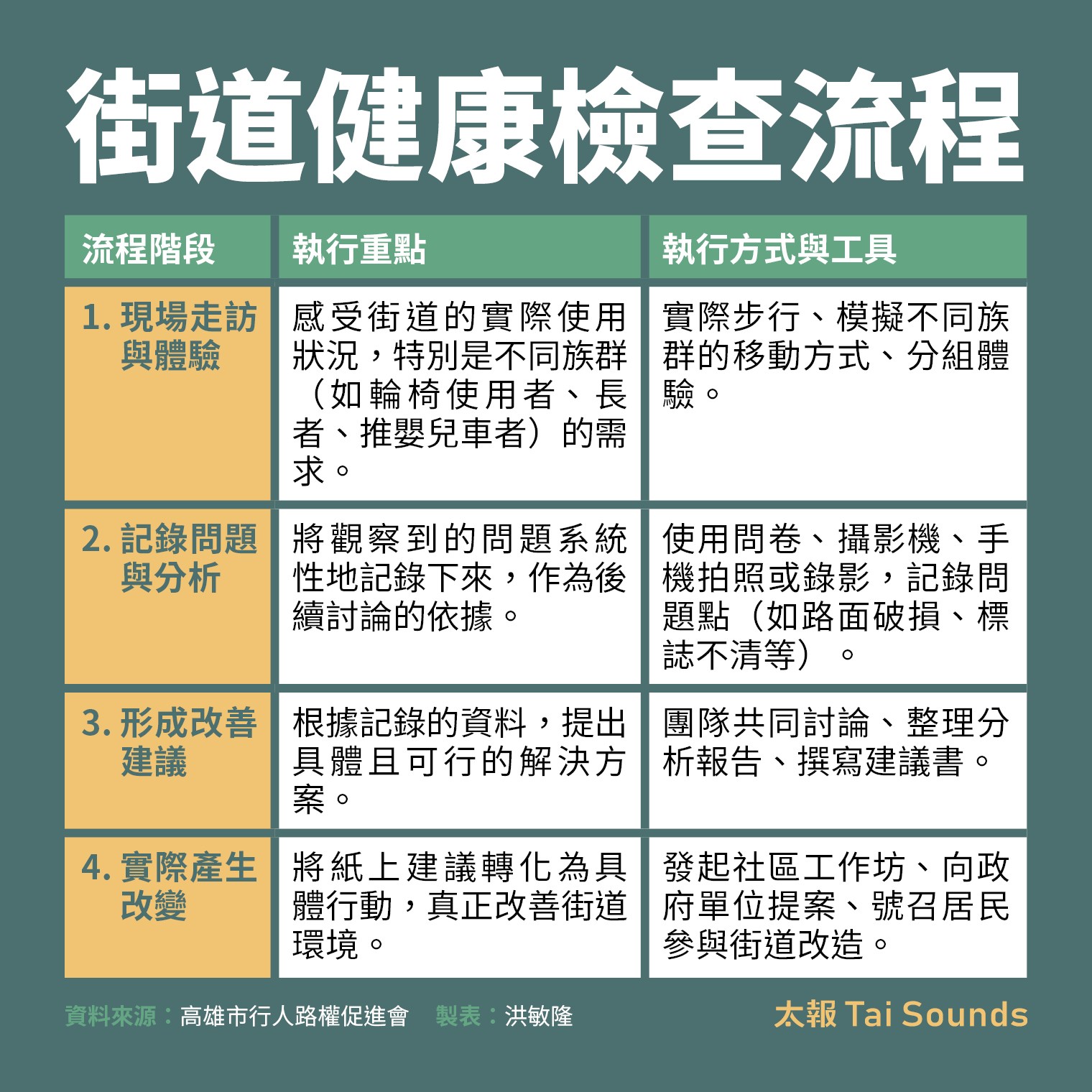

工作坊活動當天下午,頂著35度的豔陽高照,成員們實地以步行方式,走五福三路從雄女往返捷運中央車站,感受街道的實際使用狀況,不只是觀察若要規劃自行車道時,現況高低起伏的騎樓、人行道的動線可以怎麼改善,現有的路邊停車格位如果透過收納重整規劃,並且也要考量不同族群如輪椅使用者、長者、推嬰兒車者的需求,提出完整的道路空間配置的改善方案。

實地勘查後,透過學習的收納等道路空間配置規劃,及學員實地勘察發現到的問題,以分組討論方式,依照現有的道路空間,繪製街道改造方案,行促會則將設計成果整理成報告,成為市府規劃腳踏車道的重要參考,也是第一個由青少年改變城市的培力計畫。

雄女學生頂著烈日實地勘查五福三路交通環境。洪敏隆攝

實地走過才能知道更弱勢用路人的需求,街道規劃才會更完善。洪敏隆攝

參與工作坊,雄女學生凌楷媞的最大感想是「公民行動是真的可以做出改變」,這次是很好的學習經驗,未來也會更關注交通安全議題。學生尤品懿說,工作坊介紹很多國外案例,瞭解到原來城市規劃是可以很有想法。

對於雄女學生自發性發起推動學區自行車道,並實地參與工作坊實地學習如何規劃及道路改造,高雄市交通局長張淑娟當天也到工作坊與學員鼓勵打氣。她說,交通局去年就有規劃要在五福三路設置自行車專用道,但因為有些民眾不了解,會怕改變對其影響而反對,透過這次工作坊,交通局會再推動跟在地里長溝通,她也觀察到年輕人對於交通安全改革的支持率都非常高,希望可以進一步影響到他們的父母,讓自行車專用道可以在雄女這段道路實現。

交通局的規劃與工作坊各小組討論規劃方案,都是類似方向,40米寬的道路,一個車道其實只要3公尺就夠,透過道路的車道瘦身,將目前路邊停車空間再往外推,讓停車格與人行道間騰出自行車道空間騎乘。

上過工作坊課程及實地勘察,學生分組繪製道路改造圖。洪敏隆攝

上過工作坊課程及實地勘察,學生分組繪製道路改造圖。洪敏隆攝

學生說明自己繪製的街道改造想法。洪敏隆攝

高雄市交通局道路工程科股長莊哲維說,很多時候地方會反對是因為沒有看過類似的案例,當有做出成功的案例,其他地方的阻力也會減少許多。地方最常擔心是停車問題,透過規劃,是可以不用動到停車位,也可透過停車這個角度去跟地方做分析,沒有影響大家的停車權益,在現況的路邊停車需求不會改變,又能達到兼具保護自行車的效果。

街道醫學院推動的不只是街道交通安全的改變,更重要是公民參與的觀念改變。林于凱說,他在當市議員時就在思考,如何讓一座城市不需要地方民代, 可以實踐公民參與,這前提是建立在大家怎麼知道提案,怎樣把具體規劃做出來、做政治遊說,街道醫學院推動工作坊,就是要讓更多人成為公民參與點燃的種子!

最新more>

熱門more>

- 羅浮宮遭中國導遊詐騙十年損失3.7億 門票重覆使用、每天放行20個旅行團

- 分析:中國對非洲全境宣布零關稅政策 但想倚重的非洲同伴是哪種國家?

- 高市早苗發表春節賀詞 刪除「華僑華人」引解讀

- 「今天,我為龍一滑冰!」七年羈絆逆轉勝 「璃龍組」為日本雙人花滑摘首金

- 谷愛凌在美生長卻代表中國出賽 美副總統范斯說話了

- 送宜蘭超大紅包 !卓榮泰宣布:「宜蘭至羅東鐵路高架化計劃」行政院已同意

- 「週末都在工地搬磚」苦等12年冬奧終摘銀 他頒獎台上跪拜叩首

- 中國威脅菲律賓「數百萬人恐失業」、譏議員「以為自己是誰」 菲外交部強烈異議

- 2026最受矚目「漫改真人版」要來了!《我獨自升級》、《驀然回首》、《海洋奇緣》期待值爆表

- 8台星登央視春晚合唱〈寶島戀歌〉、他牽花蓮小女孩上台!伊能靜喊:中國台灣會感動