快訊

- 【一文看懂】AI狂潮如何讓你買不到新手機與新電腦

- 央視春晚陣容曝!西城男孩也來了 8台灣藝人合作「寶島戀歌」張鈞甯首度登台

- 稱「外星人存在」但不在51區 歐巴馬急澄清:任內沒接觸證據

- 日本去年第四季經濟增長遠低預期 高市新政府刺激政策獲得正當性

- 悚!宜蘭超商「持刀隨機傷人」女客頸噴血 「與母吵架」少女行兇被逮捕

- 阿湯哥對打小布?迪士尼、派拉蒙怒控AI影片侵權 字節跳動急回應

- 慟!巨大創辦人劉金標辭世 「自行車傳教士」享壽93歲

- 能源戰略再升級!美首次空運微型核反應爐 可供電5千戶

- 【券商不打烊2-2】 海外部緊盯風險指標不忘「小文章」 重要資訊搶先布局

- 【券商不打烊2-1】休市仍聚焦國際波動 投顧「即時啟動SOP」 24小時給專業解答

- 川普「搞定中國」就拿諾貝爾和平獎? 美淫魔檔案衝擊挪威政壇

- 中國核武設施「大復活」 四川深山秘藏核彈頭!《紐約時報》曝衛星照片

- 高市人氣不墜!日眾院壓倒性勝選後 內閣支持度直逼7成

- 台灣首富換人了! AI噴發「科技大咖」身價暴衝…他超越郭台銘

- 烏克蘭涉貪前能源部長擬離境落網 美國催選壓力升溫

- 讀賣:日擬修訂印太外交方針 「三大支柱」強化韌性應對中國施壓

- 【馬年運勢】十二生肖全解析!事業、財富、人氣排行榜揭曉 華麗登場的時刻來了

- 派拉蒙再出招打動芳心?華納兄弟擬重啟出售談判 Netflix剉咧等

- 重建加薩路迢迢 川普:和平委員會將砸50億美元、派兵維和

- 呼應海外反伊朗大規模集會 傳德黑蘭再現反政府口號

【深度報導】訂外送、延後上課…「上網爭權益」最快? 高中校園自治現「效能低」隱憂

2025-09-22 08:00 / 作者 吳尚軒 / 記者

近年不少高中學生希望爭取開放外食。圖為北一女外送員停車區。資料照,廖瑞祥攝

9月開學的第一週,一系列貼文快速在網路上竄紅,一名中山女高學生於Threads上發文「在校長室門口吃飯 直到中山女高學生可以自己訂外送 第N天」,結果才第二天就獲得超過2萬名網友讚;熱度引來新聞報導,中山女高則因此隨即展開全校調查,高達9成學生希望全面開放訂外食,並在9月19日的膳食委員會決議通過,正式全面開放外食。

在 Threads 查看

同一時間,公共政策參與平台上出現一則連署,呼籲全面移除非必要多元課程,將國高中生上課時間縮短為上午10點到下午4點,避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱,連署9月9日開跑,至18日不到10天就吸引1萬2005人附議,教育部並須在11月14日回應。

網路上的互動好生熱鬧,同時,教育部於今年初預告修正已經上路6年的「高中以下學校行動載具使用原則」,擬比照國外於上課時間限制學生使用手機,然而原訂9月實施的草案,卻引發各方學生團體抗議,甚至更有學生於教育部前靜坐抗議,如今已然開學,但手機要怎麼管卻仍未取得共識。

日前教育部公告手機管理草案,引發反對學生到教育部前靜坐。資料照,李政龍攝

從還有髮禁年代,走到現在爭取各種權益,如今的校園生態和過去已經不同,然而看似百花齊放的倡議背後,為何卻還有隱憂?

臺灣青年民主協會(下稱:青民協)顧問何蔚慈長年深耕學權議題,他分析過去高中生的抗議多是聚焦在服儀、髮禁等,比如2015年台中女中集體脫裙抗議服儀規定、新竹中學在2018年通過廢除朝會等,隨著教育部規範逐漸明確,相關抗爭已經較少出現,目前外食跟手機則幾乎是各校學生最關注的2個議題。

如今,幾乎各校都會遇上手機與外食、外送的管理問題。圖為台大學生制服日活動。資料照,廖瑞祥攝

他說明,一來高中生幾乎人人有手機,也方便使用外送平台,再者過去教育部對此並無明確規則,是將權責下放各校自行決定,「學生就很容易互相比較,為什麼你的學校可以,我的不行?」比如在中山女高爭取外食的案例裡,就常看到學生跟早已開放的建中、北一女比較,各校間的落差跟剝奪感,也會讓學生產生意見。

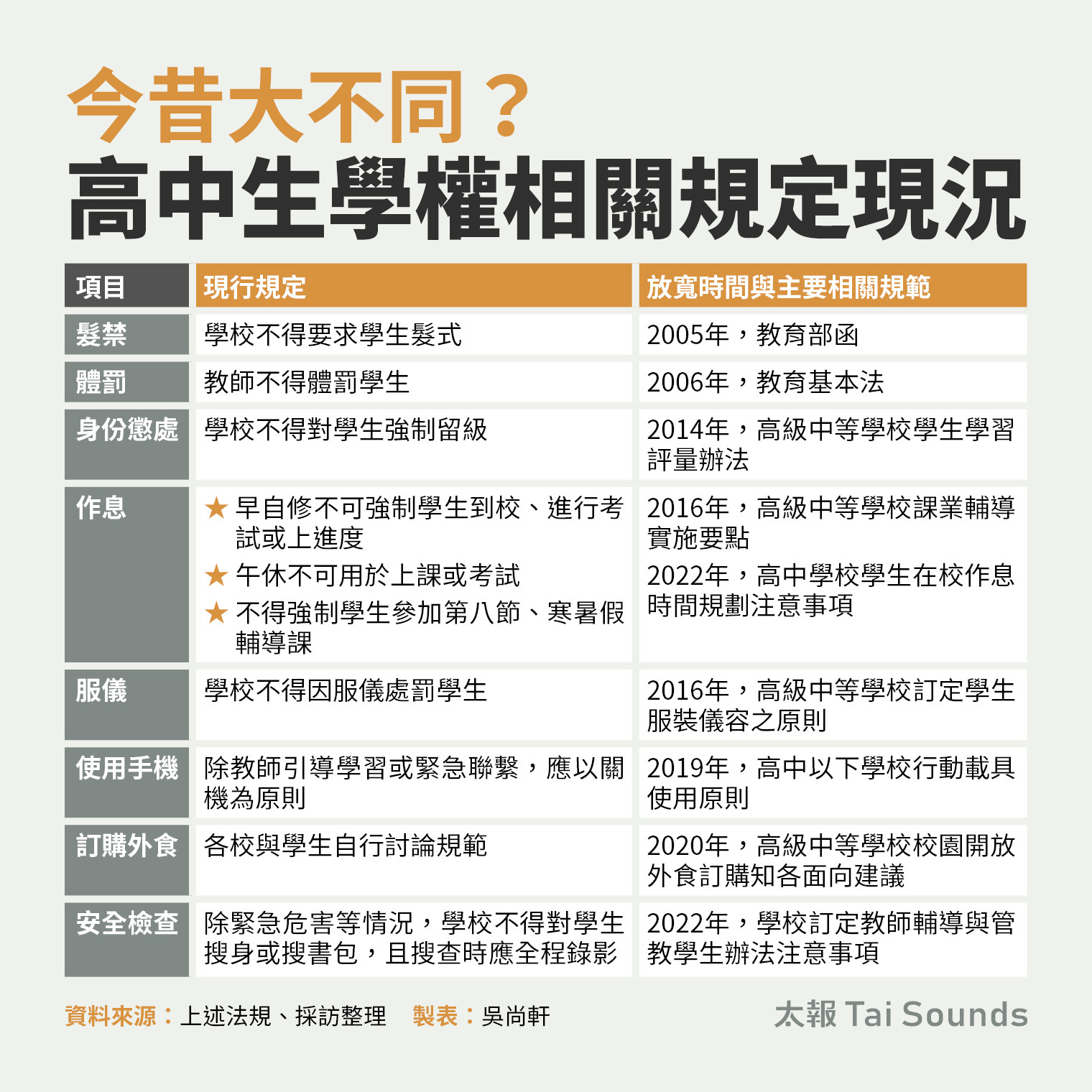

細數我國高中生的生活規範與權利,近20年的改變非常明顯。教育部早在2005年、2006年就解除學校髮禁、禁止體罰。2016年蔡英文政府執政後,更陸續推動學校不得因服儀處罰學生、早自習不得考試或上課,及不得強制學生參加第八節課等規範,而對如搜身、搜書包等安全檢查、處罰行為亦加強規範,然而實務上仍有不少學校踩雷。

今昔大不同?高中生學權相關規定現況

比如服儀儘管在2016年解禁,然而青民協2022年時曾Instagram進行調查,投票的國高中生5488人中,有2754人、超過5成比例表示,學校仍然限制學生冬天穿自己的外套,明確違反教育部規定。

青民協理事長楊姿潁則觀察,雖然第一線看待兒少的方法確實開始改變,但在實務上來說,青民協目前收到的陳情仍和過去大同小異。「每年冬天,都還是收到學校要求學生穿制服外套(的投訴)」,或有學校強制上第八節課,甚至出現變體的方式繞道,比方奎山高中就將暑期輔導改成「暑期夏令營」名義,強制要求學生參加。

她指出,雖然大家常聽到的名校權益已逐漸完備,但在許多地區學校或私校,常常連基本學權都不存在。通常他們收到陳情後,反映給教育部、教育局都能有效改善,「但有些學校是法外之地,誰也不聽,就只能透過社群媒體、外界壓力試圖影響。」

現在的高中生權益、生活規範都和過去大不相同。資料照,廖瑞祥攝

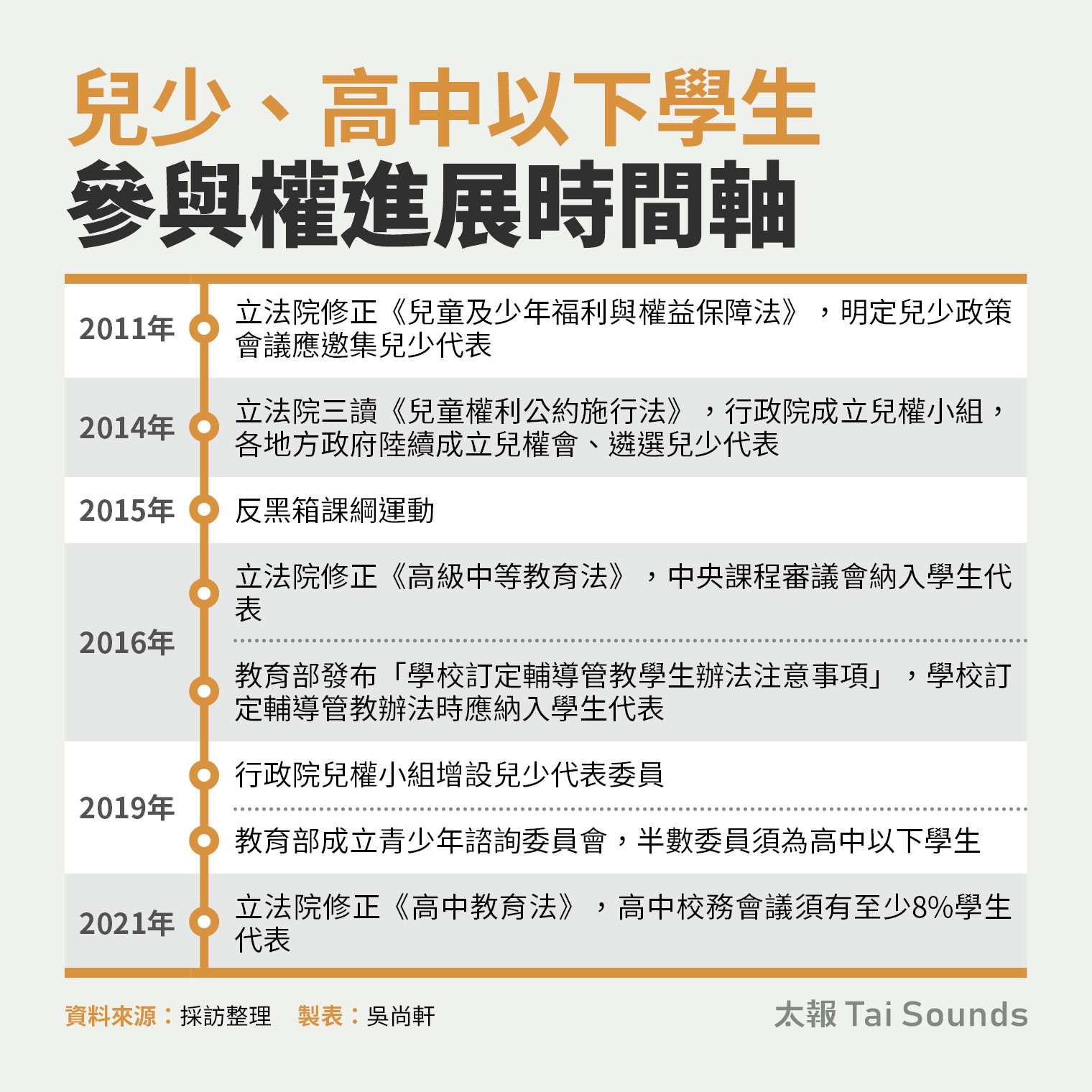

儘管跟預期可能有些落查,但目前教育體制對於學生參與確實已非鐵板一塊。

2011年《兒童及少年福利與權益保障法》修正後,明定兒少政策會議應邀集兒少代表,《兒童權利公約施行法》則在2014年三讀,正式將聯合國兒童權利公約精神國內法化。當中並規定行政院成立兒權小組,各地方政府陸續成立兒權會、遴選18歲以下的兒少代表,行政院則在2019年才開始納入兒少代表。

2015年反課綱運動爆發後,隔年立法院修正《高級中等教育法》,在課程審議會納入學生代表,讓學生正式參與中央層級政策制訂。而教育部也規定,未來學校訂定輔導管教辦法時應納入學生代表,2021年更規定,高中校務會議中須至少有8%學生代表參與,此外教育部也在2020年成立青少年諮詢委員會,半數委員須為高中以下學生。

兒少、高中以下學生參與權進展時間軸

增加學生參與對教育來說有正面意義。大園高中校長朱元隆表示,校務會議代表等機制要順暢運行,行政、教師、學生、家長都必須相互信任,他也都會告訴學生,掌握決定權時也要承擔責任。他舉例,學生代表曾提案廢除制服,他請代表們召開公聽會,卻發現超過6成學生希望保留制服,後來議題就沒繼續發酵。「學生都告訴我,原來做決定的壓力這麼大,更能體會決定公共政策所承擔的壓力。」

然而要面對各式各樣的訴求,學校也有其他壓力。校長H的學校,是六都地區的第一志願,他細數學校裡像跑道與球場更新、專科教室換新冷氣,還有開放外食等措施,都是和學生討論後形成的政策,「學生參與是件好事,但資源有限,制度也一定會因某些原因造成限制。」

增加學生參與,確實有助於推動更多校園議題。資料照,廖瑞祥攝

他舉例,學生段考如果請假無法應考,為了顧及權益要補考,但不同學生需要不同處理,有人能立即補考,有人可能是生病發燒,幾天後才能補考,補考時間、科目、年級不同,都會增加監考人力負擔,尤其為了防範洩題的公平性問題,可能要重設計一份考卷,或調整發考卷時間等,都會增加教師工作量,卻沒有鐘點費,他更無奈地說,全校有超過2000位學生,「背後還有更多家長在關注」,每個學生的需求相加起來都會是龐大負擔。

他也坦言,對於學生期待的校內措施,有些要另外申請經費、等預算編列,有些則需要大家討論可行方案,過程都需要時間跟耐心,但有些學生等不下去,就會選擇訴諸網路跟社群,「這對學校和承辦的人都是傷害,他們努力卻無法被公平對待。」

面對學生五花八門的訴求,學校如何處理卻也增加不少行政上的苦處。資料照,廖瑞祥攝

社群時代,學生能用更低的門檻喚醒關注,然而不僅師長認為這是雙面刃,就連學生代表覺得都有隱憂。

比如此次延後至10點上課的連署,提案學生完整的建議是「刪除非必要課程」來縮減上課時間,引來不小爭議。有贊同學生留言,台灣仍要看國英數等成績升學,花時間上音樂、美術是浪費時間,「沒意義的廢課應該要拔掉」、「只留下實用、出社會用得到的課」,但也有反對學生認為,如此過度功利導向,「整天罵台灣升學主義,卻又說要廢掉主科以外的課?」質疑訴求混亂。

臺師大學生會會長黃莨騰感嘆,相較過去學生運動要各校相互合作、研究法規等,現如今網路生態讓議題可以快速爆紅、傳播,雖然可以更快引起重視,但隱憂就是煽動性的輿論更容易引起注意。這對校園民主其實有害,「聲量歸聲量,但是要做功課還是要做,才對學權有幫助。」

有學生認為,台灣目前仍要升學考試,不該將時間花在「廢課」上。圖為示意圖。資料照,廖瑞祥攝

何蔚慈也觀察,不同於過去學生透過IG進行串聯、發動議題,2023年Threads崛起後的網路生態又有更多變化,正向來看,許多校園霸凌、不當管教案例都是因此突破同溫層。例如台師大女足抽血案,去年就有立委召開記者會,卻沒有引起關注,到今年學生在Threads上發文才引爆輿論,「以前爭取權益要開記者會、各校學生會串聯才有些版面,但現在學生可能拍個照就有2萬個愛心,就有記者來關注。」

網路上看似熱鬧,但何蔚慈也指出,其實目前於學生自治的參與度仍然很低,關鍵之一是「效能感低」,學生會競選時提出的政見,往往要經過校方同意才能實施,學生很容易認為「選誰都一樣」。像這次案例就可以看到,儘管中山女高每一屆班聯會都有討論開放外食,但進展非常緩慢,反倒學生透過Threads發文,馬上就讓學校辦公投、重新討論,並且讓這場持續多年的「午餐起義」成功,9/19膳食管理委員會決議通過9/30起開放自訂外送,「體制內的效能感會更負向,這蠻讓人擔憂,大家會覺得好像把事情鬧上新聞,學校才可能調整。」

台師大女足案,正是透過網路揭發不法、維護學生權益的正向案例。資料照,吳尚軒攝

4年前,武陵高中班聯會為了爭取訂購外食,舉辦學生模擬公投,更針對學校的食安、環保、外送交通等面向,一一擬定配套措施與學校討論,最後獲同意,每週可訂購一次外食,這被視為師生溝通的正向案例,但如今武陵同樣面對參與率低落的問題。

今年升上高三的廖梓淵剛卸下學權長身分,他指出除了當年開放外食,及廁所打掃外包的公投,投票率有到3成外,近年來的班聯會正副主席選舉,大概只有1成的投票率,「他們(學生)覺得學生自治跟自己關係不大,因為主席的政見不太會被實行。」

願意投入校內自治的學生比例偏低,也讓不少學生團體感到苦惱。圖為示意圖。資料照,廖瑞祥攝

他認為,目前願意投入學權事務的人比例偏低,「網路寫一寫就可以發文,可是實際做事要從頭參與到尾,還是比較難」。但如此更會陷入惡性循環,缺乏人力投入,班聯會可以做的事就更少,也更難以拿出成績說服學生投入,對此也只能盡力讓學生知道,班聯會可以做什麼。

EdYouth教育協會理事長蔡其曄,過去曾擔任前金門縣兒少代表,他對於目前的學生、兒少參與也不樂觀,除了疫情後學生的參與意願下降,另外一個關鍵,在於體制內參與的門檻逐漸增加。

體制內的改革,相對於上網發文艱困上不少,也讓許多學生卻步。資料照

他指出,如行政院及一些地方政府的的兒少委員,開始改成由上級圈選,發揮空間也因此受到限制,減少大家參與意願,此外體制內程序也不友善,「開個會動輒要看幾十頁甚至幾百頁會議資料」,當大家發現制度門檻太高時,參與意願就會降低,轉而透過網路等方式集結。

另一個部分來說,他認為學生參與意願減少的原因之一,是如今檯面上缺乏高張力的議題,服儀、髮禁等議題過去都已有過討論,也取得階段性成果,讓學生投入意願降低。「這幾年學生權益確實有在改善,受到的壓迫少了,所以參與上也許比較弱」,參與意願降低的影響,是未來透過體制內管道解決問題的可能性減少,當然也可能變成是各方透過不同方式推動議題。

對於如何改善學生對「參與無效」的看法?黃莨騰認為,還是希望增加參與空間,包含高中、大學裡增加學生代表參與會議的比例,「讓他們知道自己講話是有人聽的」,才有可能增加效能感,而非只是去被摸頭。許多學校雖然有讓學生參與會議,但只是徒具形式,「怎麼讓會議真的聽到學生講話,這是需要思考的。」

如何讓學生覺得透過體制內管道能有效改變,是促進校園民主的重要課題。圖為學生團體聯合召開記者會。資料照,李政龍攝

何蔚慈則指出,高中端2021年才規定校務會議的學生代表比例,「公共參與經驗才剛開始」,目前教育部雖然每年暑假都舉辦研習營,但他建議,還是要更有系統地培訓學生參與。

而在實務運作上,他指出開放學生參與後,比方怎麼選出學生代表、學生能不能提案等細節,也開始有討論及相關規範,還需要時間改變,「制度變了,但學校師長如果思考沒轉變那麼快,就變成很形式」。另個困境是,學生代表也可能受到學校壓力或影響,讓意見較偏向管理者立場,而與多數學生的想法有異,也要再思考,怎麼能讓他們的意見貼近學生族群真實想法。

最新more>

- 除夕放閃!柯文哲夫妻手作沙琪瑪 陳佩琪曝:小草送的都被我吃掉

- 【一文看懂】AI狂潮如何讓你買不到新手機與新電腦

- 林佳龍揪美、日駐台代表圍爐吃年菜 濃濃「台灣味」擄獲味蕾

- 央視春晚陣容曝!西城男孩也來了 8台灣藝人合作「寶島戀歌」張鈞甯首度登台

- 「藍白卡軍購」打到罩門?華府智庫喊取消綠卡 韓國瑜發聲了…粉專酸「果然見效」

- 2026新春應援》中信啦啦隊李丹妃祝大家「馬到成功」

- 愛女突逝!鄭少秋沒見最後一面崩潰 神隱3年…好友也斷聯

- 籲請賴總統「非常上訴」 郁方質疑割頸案少年兇手:到底哪裡可教化?

- 小英除夕貼春聯被「神秘目光」監督 照片曝光全網萌翻了

- 神奇豆子!嬰兒「放入豆盆」睡眠變好 美夫婦實測結果曝…千萬網友喊神奇

熱門more>

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 陸元琪爆袁惟仁家人「婚姻殺手」 被放話:勿去告別式

- 男子漢的決鬥!烏賊1打4霸氣護妻 海馬「小王」求愛不成沉下退場

- 夢幻童話場景!珊瑚藏星空獲攝影賽大獎 這張「豐臀裸照」不是限制級

- 宥勝性騷復出失敗爆離婚 慈惠發文曝近況「靈魂被抽乾」證實搬離台中農家

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 漫天「幽靈」飛撲小鎮死滿地、貓蛛一出手就逮3獵物 攝影賽獲獎

- 同為華裔冬奧明星 為何谷愛凌被罵叛徒?劉美賢頂六四光環?

- 一度摔到不能動!韓17歲女高生冬奧大絕殺 美國名將3連霸夢碎

- 美製小客車零關稅!雙B率先喊降 歐日車恐跟進施壓