快訊

- 林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎!陶晶瑩哽咽介紹她

- 《世紀血案》遭炎上 紀錄片導演陳麗貴:林義雄不希望生平被杜撰創作

- 高虹安未恢復黨籍 柯文哲:先回歸市政再處理政治

- 快訊/澤倫斯基:川普要求烏俄「今年夏天之前」達成結束戰爭協議

- 拍林宅血案電影「先徵得同意是倫理」 陳水扁爆當年事發次日住宅被闖入「很驚恐」

- 夏騰宏演「林義雄」本尊遭炎上道歉 揭製片方保證取得授權

- 《世紀血案》飾施明德 黃河道歉曝劇組稱「家屬不接受拜會」

- 1.25兆軍購重演「朝小野大」卡關 陳水扁同情:賴清德比我更難做

- 有片/自民黨選情穩了?防相小泉急固票不惜自嘲「看我去年的總裁選舉就知道了」

- 告急!民調皆稱自民黨將大贏、執政黨危機感破表 高市發影片「催票」

- 《華盛頓郵報》大裁員同業批「謀殺」 水門案重量級記者「深感心碎」

- 《世紀血案》劇組認未徵求林義雄同意 道歉害演員遭炎上:會負起責任

- 大雪恐影響投票!日氣象廳預測最高降雪量達70公分 東京也可能積雪

- 「否定軍購是戰略錯誤」 前藍委許毓仁示警:台灣可能變未盡自身責任的問題夥伴

- 《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書演誰?為何道歉?爭議一次看

- 什麼都要加上他的名!川普拿政府資金要脅紐約車站、華府機場改名

- 高市早苗社群魅力橫掃 「最後請託」貼文轉發4萬次、單支影片點閱近1.5億

- 女兒顧穎遭波及!李千娜脫口林宅血案「沒那麼嚴重」惹炎上道歉:片酬全捐慈林基金會

- 《末代皇帝》鄔君梅近況曝光 證實導演丈夫病逝

- 簡嫚書聲明「被欺騙接下」《世紀血案》 對受難者家屬與社會道歉:到底做了什麼蠢事

「睡前吞23顆藥丸」治失眠?南部診所處方箋驚人 精神醫學會急籲正確用藥

2025-08-13 13:45 / 作者 游騰傑

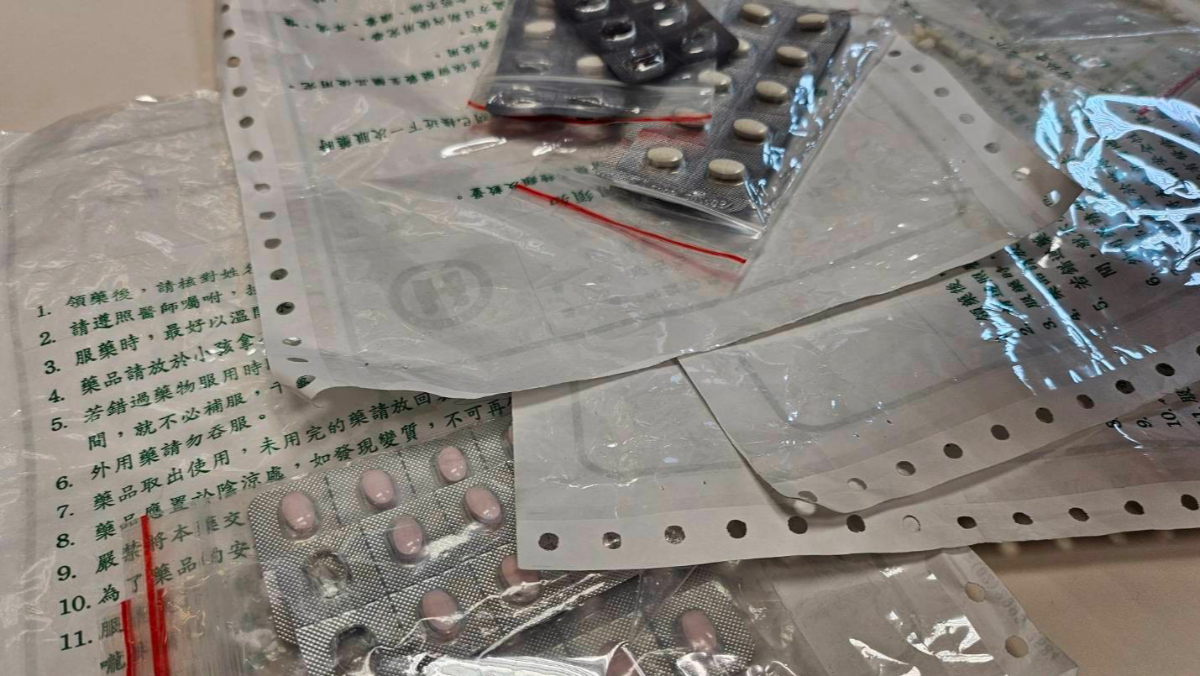

藥品示意圖。資料照

南部一診所近日驚爆離譜處方箋,病患竟被要求睡前一次服用高達23顆藥物,消息在社群媒體瘋傳後,引發醫界與社會輿論高度震驚與關注。對此,台灣精神醫學會12日發出聲明,呼籲正確使用安眠藥,若僅一味藉由高量強效藥物來治療睡眠障礙,但在認知行為上無法配合醫囑作生活環境以及壓力的調整,也很難有治療成效,甚至造成藥物依賴與不當使用。台灣安眠藥使用量在亞洲居冠,在全球位居第二,每年消耗的安眠藥數量相當於一條中山高速公路的長度。台灣精神醫學會理事長王仁邦指出,此新聞事件雖為個案,但也呈現出台灣社會對睡眠障礙合理診療的高度需求,以及當前針對此病症的醫療不滿足,並表示台灣在東亞國家中,多重鎮靜安眠藥的使用率偏高,是否存在濫用情況,還需要政府、學界進一步了解。

王仁邦指出,一直以來,睡眠障礙被認為是症狀而非疾病,是輕症而非重症,常被病患、家屬以及醫藥專業輕忽。然而近代醫學的發展,再再顯現睡眠障礙是影響健康的重要因素之一,更與許多疾病,特別是精神心理疾患有密切關聯。睡眠障礙的肇因多元,看似單純的失眠背後,往往潛藏複雜的生理心理因素。因此若持續時間過長或已經明顯影響日常生活功能,應就診專科評估治療。

王仁邦表示,若鎮靜安眠藥效果越來越差,須服用更高量才能入眠,也是病情改變的警訊,更應和專科醫師合作,找出新的病因。目前國內包括精神醫學專科,神經內科專科,以及睡眠醫學專科等,均有進階的睡眠醫學專業養成課程,能針對較嚴重的睡眠障礙病患提供醫療服務。而專業的醫師,不僅提供適當的藥物治療,也會結合包括失眠認知行為心理治療等非藥物治療,有效且安全地處置睡眠障礙,俾使病患恢復身心健康。

王仁邦提醒,若僅一味希望藉由高量強效的藥物來治療睡眠障礙,但在認知行為上無法配合醫囑做生活環境以及壓力的調整,也很難有治療成效,甚至造成藥物依賴與不當使用的後果。因此,面對睡眠障礙,實應透過醫療專業與病患、家屬,一起想方設法,努力克服。若需服藥,也應先落實非藥物治療方式後,再使用「最低有效劑量」的藥物。正視睡眠障礙困擾,找對醫師看對病,用對方法齊合作,必能合理安全地克服睡眠障礙,恢復身心健康。

更多太報報導

最新more>

- 陳珮騏靠臉吃飯保10年「毀容險」 死亡賠償不多:夠家人辦後事就好

- WBC》波多黎各球星曾惹「麻」煩無緣經典賽 美媒痛批太愚蠢

- 謝承均不忍直視替身墜樓 自爆右眼角縫4針「差點就失明」

- 「要國民流血」自民黨候選人發言爆爭議 日網狂刷:媽媽去阻止戰爭了

- 高錦瑋5記三分全場21分助威 台啤雲豹狂宰海神26分奪4連勝

- 林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎!陶晶瑩哽咽介紹她

- 《世紀血案》遭炎上 紀錄片導演陳麗貴:林義雄不希望生平被杜撰創作

- 高虹安未恢復黨籍 柯文哲:先回歸市政再處理政治

- 美方質疑在野黨軍購 藍委:軍人加薪等法定預算編足就立即實質審查

- 快訊/澤倫斯基:川普要求烏俄「今年夏天之前」達成結束戰爭協議

熱門more>

- 台北102歲人瑞突娶69歲看護!子女衝醫院「門口劫走老父」真相離奇

- 不再是「全台最難訂Buffet」?他靠4字秒成功 過來人都點頭

- 吳宗憲資助袁惟仁8年 曝「最後1次匯比較多」原因

- 晚安小雞快出獄了!涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」

- 新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保!檢方抗告

- WBC》經典賽最新實力榜公布 日本不是第1

- 不再是黑馬!中華隊投手陣容超硬 韓媒封林昱珉「韓國殺手」

- 驊哥電腦驚傳營運異常「已跑路」!全員資遣、欠代理商千萬貨款

- 和車銀優同公司!金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

- 雲林站是高鐵營運黑洞? 張嘉郡:平均每班次運載人數還略高於板橋站