快訊

- 台北車站驚見男手持「10公分利刃」 警地毯式追人

- WBC》「龍仔」驚傳春訓傷退 檢查結果曝光

- 黨內整合讓李四川出線 江啟臣:其他縣市有勞黨中央

- 「惡龍」張錫銘拼假釋「連28敗」 驚人內幕曝光

- 過年大補台灣史!賈永婕衝中正紀念堂看「自由花蕊」展 曝「老公已瘋」

- 用戶堅持「4G吃到飽」礙到誰? 電信業者嘴喊4G不退場 檯面下各顯神通推5G

- 4G/5G用戶數黃金交叉時刻到!進程比國際快 多數人升級5G因為「這理由」

- 41歲男員工「捲機台遭夾斃命」 群創光電最新聲明

- 再打格陵蘭主意?川普宣布派醫療船北上 稱當地病人多

- 飛美注意!國土安全部斷糧 機場2加速通關計劃今晚喊停

- 緊急道歉!圓山飯店資安系統遭駭 房客個資驚傳外洩

- YouTuber老高爆逃稅遭拘留、追繳18億罰款 網追出3大疑點

- 「魏家班」入陣 前花蓮市長魏嘉賢宣布參選花蓮縣長

- 明天開紅盤! 台股近十年開紅盤看漲率七成 、當日漲幅僅0.57%

- 澳艦春節「例行」穿越台海 中國罕見未高調開嗆

- 【專訪】斜槓逆轉弱勢!這家獨立書店跨足影視、公益、展演 實驗「閱讀多重宇宙」

- 老高與小茉發聲了!79字曝「逃稅577萬美元遭中國拘留」現況

- 首度與「家樂福員工」陳彥廷合體 黃國昌承諾:當他最強後盾

- 川普失去關稅無敵星星還是能破關!中經院院長:台灣要準備好下一輪301調查

- 左營港務隊當引水人 助軍艦停靠

【撤離街友2-2】這裡7成街友來自外縣市 殘缺的社安網能接住浪跡的他們?

2025-08-20 08:05 / 作者 黃怡菁

萬華龍山寺周邊遊民以街頭為家。李政龍攝

Covid-19疫情期間原本就是極少數的盥洗場合關閉,無家者暴露於染疫風險,芒草心協會成立「香香澡堂」專案提供無家者、街賣者、車床族、獨居長者,中午12點至晚間8點,一處穩定且隱私的盥洗空間,成立至今近4年,目前每日約可服務80至100人,除了可以免費盥洗、充電、泡麵物資領取,也協助轉介就業和租屋等資源。

芒草心協會專案計畫「香香澡堂」提供街友舒適、隱密的免費盥洗空間。黃怡菁攝

街友李先生揹著行囊前來香香澡堂盥洗、吹頭髮。黃怡菁攝

「艋舺公園有待過,西門町也有待過,現在去睡大安森林公園,我就像個遊牧民族,很感激有香香澡堂這樣的地方。」67歲的李先生來自基隆,沒有結婚生子,他表示自己早年在林口南亞塑膠工作,為了照顧中風臥病的父親提留職停薪,但主管考量長照是一條不知道盡頭在哪的路,於是婉拒。

李先生離職後改開計程車,時間較彈性可同步照護父親,不過,父親去世後自己也罹患上家族性糖尿病,腳踝處發黑開刀、清創了4次,計程車也開不了了,失去生計的他,約6、7年前決定直接睡在艋舺公園,「就是自己生病,加上租金非常高昂,大概一個月超過6千塊,我就沒辦法了。」

李先生說,待在艋舺公園要前往仁濟醫院或和平醫院都很方便,台北市各方面的援助,皆比基隆市好太多了,但5月份他得知公園即將改建,就先離開前往西門町,「後來覺得大安森林公園比較安靜,有涼亭也比較不怕下雨天。」

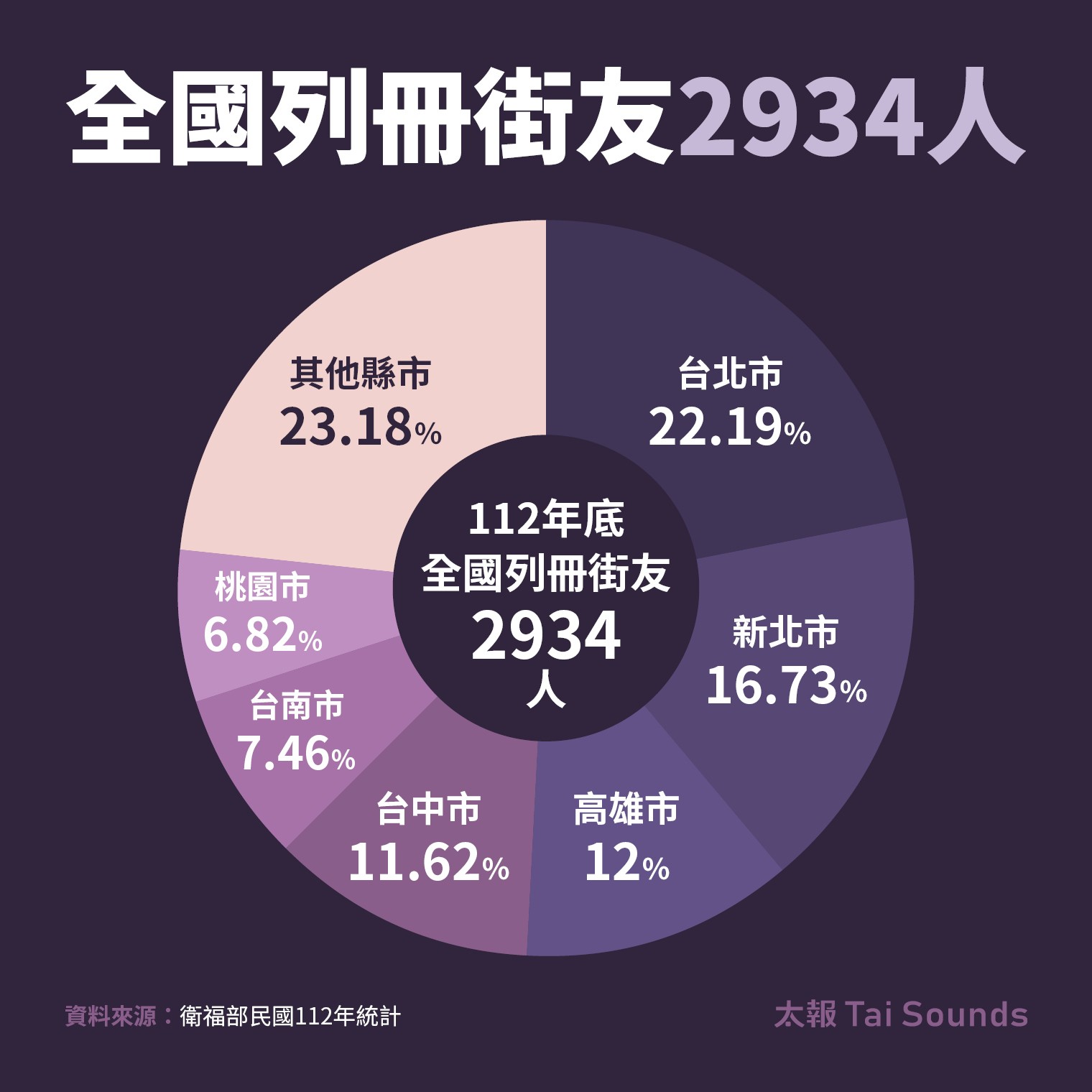

台北市列冊街友人數占全台四分之一,但以艋舺公園來說無家者來自四面八方,台北市社會局社工科長邱慶雄表示,工程改建前列冊名單中,艋舺公園72%街友來自外縣市,僅28%戶籍位於台北市,其餘超過半數來自新北市,為比例最高的縣市,顯示無家者跨縣市浪居求生為常有形態,六都加總的街友就超過7成。

芒草心協會觀察約達15位艋舺公園街友,轉往萬華車站露宿。廖瑞祥攝

移往萬華車站、83年次的無家者黃先生,就是跨縣市來到艋舺公園露宿的新北市民。他說,自己出生於隔代教養家庭,祖父母住在板橋江子翠,他從國中就開始半工半讀,後來誤入歧途、吃過牢飯,現在重返社會打算重啟人生。

黃先生僅是晚上露宿萬華車站,白天仍努力賺錢工作,每周除了星期天休息,周一到周六皆跟著工頭,前往淡水建築工地做粗活。他打算先賺取一段時間的積蓄,再和街頭結識的朋友,找個預算約6,000元左右的套房共居。

黃先生為八年級生,他表示自己曾經的行頭也曾穿西裝、打領帶,但後來誤入歧途吃牢飯,現在出獄後以做工維生。廖瑞祥攝

當街友的戶籍不在露宿縣市會碰上什麼問題?芒草心協會倡議專員王今暐舉例,當租屋族長期北漂工作、生活,卻因故繳不出房租時,北市社會局完全沒有辦法回應,連急難救助也「不以」失去住所為發放依據。他強調,當中央缺乏全國性無家可歸者政策,無家者可能就會被地方政府當成人球「往外踢」。

以艋舺公園改建來說,台北市社會局就找來新北市和桃園市協商,列冊當中的兩人被送回戶籍地,但並非返家,去向仍有待追蹤。

生了重病難以穩定就業、遭詐騙傾家蕩產,或是受身心疾病所困、與家庭關係失和,種種因素造就無家者決定待在街頭求生,無家者的輪廓與實際數量,可能也超乎社會的想像。

無家者聯盟指出,據英國、美國的統計調查,「潛在無家可歸者」約為明顯露宿街頭人數乘以10倍,依照此經驗法則,若以衛福部列冊全台2,934人計算,台灣「潛在街友」推估約達3萬人。

然而,我國相關制度設計缺乏預防無家可歸的方法,僅能消極等待窮困者流浪一段時間,成為經常性的無家者後,政府再提供有限援助。王今暐質疑,「市府沒有回應無家可歸的長遠計畫,中央的衛福部也一直沒有提出『無家者專法』立法的時間表。」

艋舺公園改建後,部分街友外溢至台北車站、萬華車站、華中橋下等地。李政龍攝

王今暐認為,我國未設立「無家者專法」會衍生3個問題:一、無家者沒有法定福利身分。二、無家者沒有法定業務預算,以致經濟狀況比較不好的縣市,沒有餘裕的經費回應無家者問題、提供住居環境或生活補助,無家者就可能往六都集中。三、當無家者跨縣市討生活,戶籍不在台北市的無家者,在此次艋舺公園改建案中,就會被安排回到戶籍地縣市繼續浪跡街頭。

王今暐直言,「他習慣的討生活方式已經在台北市,就算他回去一個月,下個月又回來了。」

民間團體擔心艋舺公園改建成為近年台北市規模最大的街友排除事件。廖瑞祥攝

人生百味副秘書長巫彥德也說:「目前的服務都以如何不要讓他出現在街上為核心,可是這就代表他脫離街頭了嗎?很多人在街上是身心破裂、家庭關係破裂,為什麼無法持續工作、付房租?可能有精神疾病或憂鬱症,所以不是塞到一個安置中心或房子就能解決。」

台北市新生橋下遊民露宿街頭。李政龍攝

王今暐與巫彥德不約而同指出,2017年聯合國人權專家,審查台灣《兩公約》國家報告時,就已在結論性意見裡明文建議台灣,應制定國家可歸責的福利及人權法規。

衛福部事後委託台大社工系教授鄭麗珍、台大社會系教授黃克先進行「我國遊民服務資源盤點暨精進措施規畫研究」,其中提及,美國自1987年即制定遊民相關政策、計畫,陸續將住宅與都市發展局、榮民事務處、健康與人群服務部、勞動和教育等部門納入服務範疇。

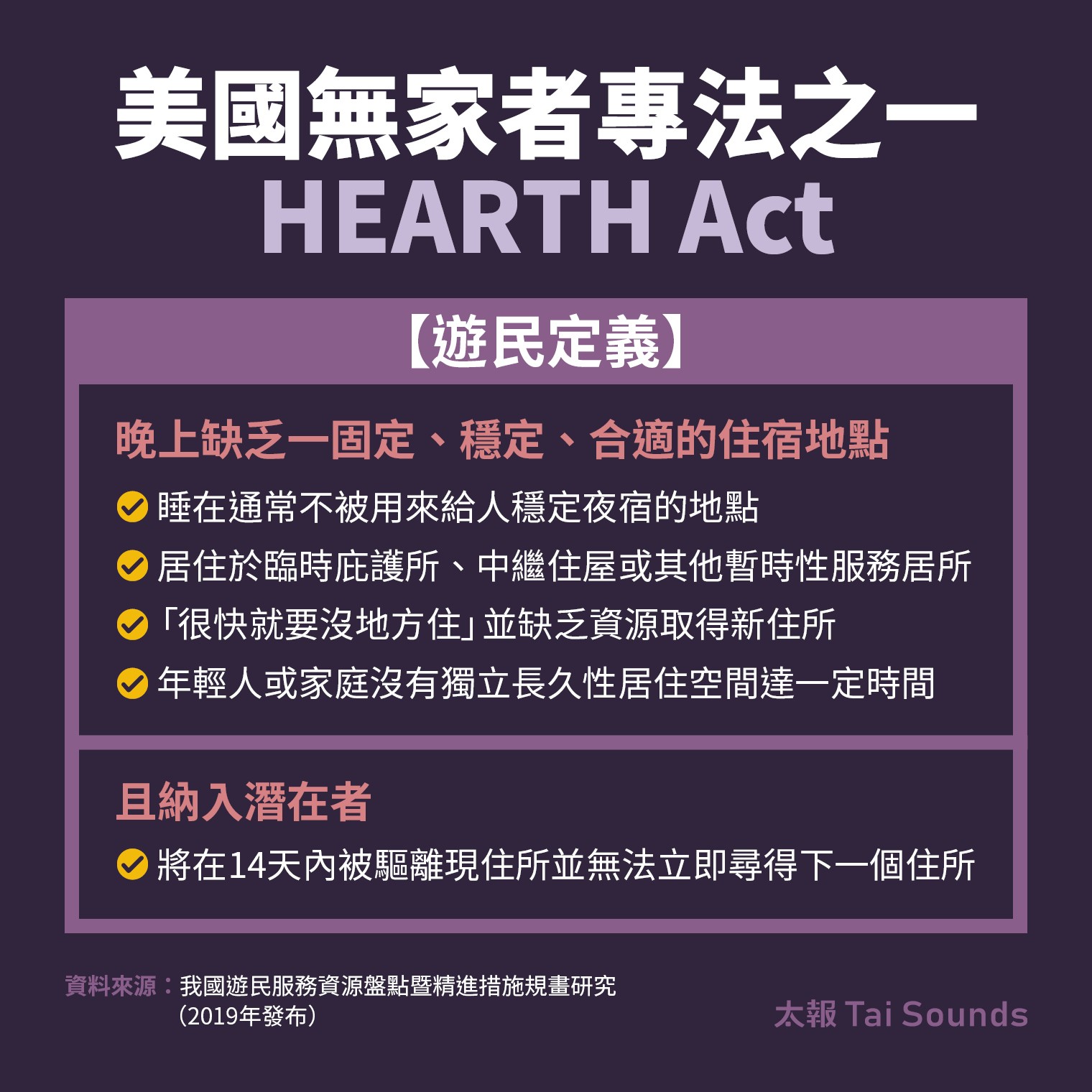

王今暐解釋,以台灣對比的話,包含國防部、退輔會、內政部等機關都應設立支持無家者的方案,他也說,美國《無家者專法》光是定義無家者(The Homeless)的章節就整整一章,「不只露宿街頭,包含長期住在旅館、庇護所、車上,或受家暴、約會跟蹤騷擾而被迫逃離家中,也屬於無家者。」此外,未來14天內將被驅離現住所並無法立即尋得下一個住所的公民,也在無家者的定義範疇。

衛福部委託的研究報告結論,建議我國應訂立無家者專法,「連專法草案都寫在裡面、寫給你了,然後衛福部就把它冷凍了。」王今暐無奈地說。

艋舺公園改建後,部分街友外溢至台北車站、萬華車站、華中橋下等地。李政龍攝

民間團體質疑衛福部制定無家者專法態度消極,衛福部社助司回應,就艋舺公園改建可能影響街友安置及輔導一案,衛福部至為關心,為使輔導政策法制化,會透過《社會救助法》修正草案強化機制。

在增訂及統一街友的定義上,將明定「街友指經常性露宿公共、公眾的出入之場所者。」且明定各目的事業主管機關權責,有效協助地方政府跨域整合資源,例如,居住協助、醫療協助、安置輔導、就業服務等。另外,修法草案將取消「人籍合一」規定,以利街友跨縣市申請社福資源。

艋舺公園改建後,部分街友外溢至台北車站、萬華車站、華中橋下等地。李政龍攝

不過,預防弱勢者流落街頭的對策為何?衛福部並未進一步說明。邱慶雄則進一步否認「潛在街友」的問題存在,他強調,中央社會安全網政策會接住居住脆弱風險民眾,以台北市為例,每年有破萬人向轄內社福中心申請急難救助,其中7成為經濟弱勢族群,案件有資格被受理、接受扶助;至於街友部分,社工每年輔導超過2百人「脫友」,「所以沒有潛在街友的問題。」

邱慶雄也說,艋舺公園改建讓街友有一個改變的動機,不是很好嗎?

萬華龍山寺對面的艋舺公園採取「全面動工」取代原先承諾的「分段施工」,廣場四周皆被圍籬封鎖。黃怡菁攝

不過,王今暐反駁表示,「全國性的社安網計畫中,並沒有回應無家者與預防無家可歸的政策,邱慶雄科長提到的社安網,通常都有各種限定的特殊家庭條件,殘補而不全面,無法接住許多無家者。」

而看在巫彥德眼裡,離開街頭也並非一朝一夕就能促成,至少有三個階段要逐步落實:首要是降低街友在餐風露宿時的身心疾病消耗,接著修復期可能長達1年,以協助無家者習慣「非街頭」的生活,再來才是練習重新與社會接軌,包含就業課題、和家庭的關係修復等。

艋舺公園改建案會是街友切換人生跑道的契機?還是被沖離更遙遠的茫茫人海中?面臨居住脆弱危殆的人,真的能否被社安網好好接住?有待時間驗證。

萬華龍山寺周邊遊民以街頭為家。李政龍攝