快訊

- 楊瓊瓔聲援高金素梅:不能沉默,我們一定要為妳站出來

- 有片/印尼民航機降落突遭槍擊!悍匪追殺15人驚逃 2機師慘死

- 遞延稅款入帳後2025年稅收創下歷年新高 短絀金額收斂至143億元

- 時隔243天現身!米倉涼子爆涉毒「不起訴處分」 首度露面

- 國民黨將自提軍購特別條例版本 吳宗憲:要強大國防,反對浮濫軍購

- 四海幫主張存偉涉組織及洗錢案 檢警拘提到案

- 李四川宣布二月底辭官參選 「回到新北市當仁不讓、全力以赴」

- 高市點火日股創紀錄!這檔ETF最受惠

- 記憶體晶片缺貨 中芯警告:產業正處於「危機模式」

- 短評/柯文哲放行軍購案 藍白裂解的開端

- 鴻海360億元永續連結聯貸完成簽約 超額認購262%金額衝破785億元

- 不滿《自由時報》未查證新聞連發 國民黨:提民事告訴求償200萬元

- 科技大廠AI資本支出被「灌水」?分析師揭關鍵變數:是記憶體價格

- 藍白不同調!傅崐萁放話:絕不通過行政院版國防特別條例

- 俄烏戰爭4週年當天!澤倫斯基擬宣布總統大選 和平協議交付公投

- 拓元售票「手動刷票被鎖」!追星族怒了 黃捷發函文化部:明示封鎖標準

- 台股蛇年亮麗封關 站上三萬三! 證交所首辦封關典禮 董座喊:拚四萬點可期

- 蔣萬安宣布輝達簽約了!李四川瞄準新北市長?親曝「下一步」

- 超吸睛!美女調查官移送高金素梅 超狂學經歷曝…台大畢、辦過重大共諜案

- 共軍「遠海長航」 轟-6、殲-16等11戰機闖台灣空域「海空聯訓」

【比特幣儲備3-1】為何不列國家準備資產?央行提出3點無法的理由

2025-04-04 07:35 / 作者 徐筱嵐

近年來,比特幣持續走強,外界建議央行納入準備資產,儘管國際間討論熱烈,但尚無國家納入。示意圖。廖瑞祥攝

美國總統川普當選後,曾在社群平台上貼文寫道,比特幣和乙太幣將成為「戰略儲備的核心」,使得比特幣一度出現慶祝行情,有人將其比喻為數位黃金,甚至有立委建議納入央行準備資產(reserve asset)中,不過,央行在最新報告提出,三項無法納入的原因,一是價格波動劇烈,已轉向金融商品發展,屬風險性資產;二是避險功能、安全性、流動性等不及黃金;三是全球尚未有國家將其納入準備資產。

比特幣是否納入國家準備資產備受討論,央行報告說明未納入的原因。路透社

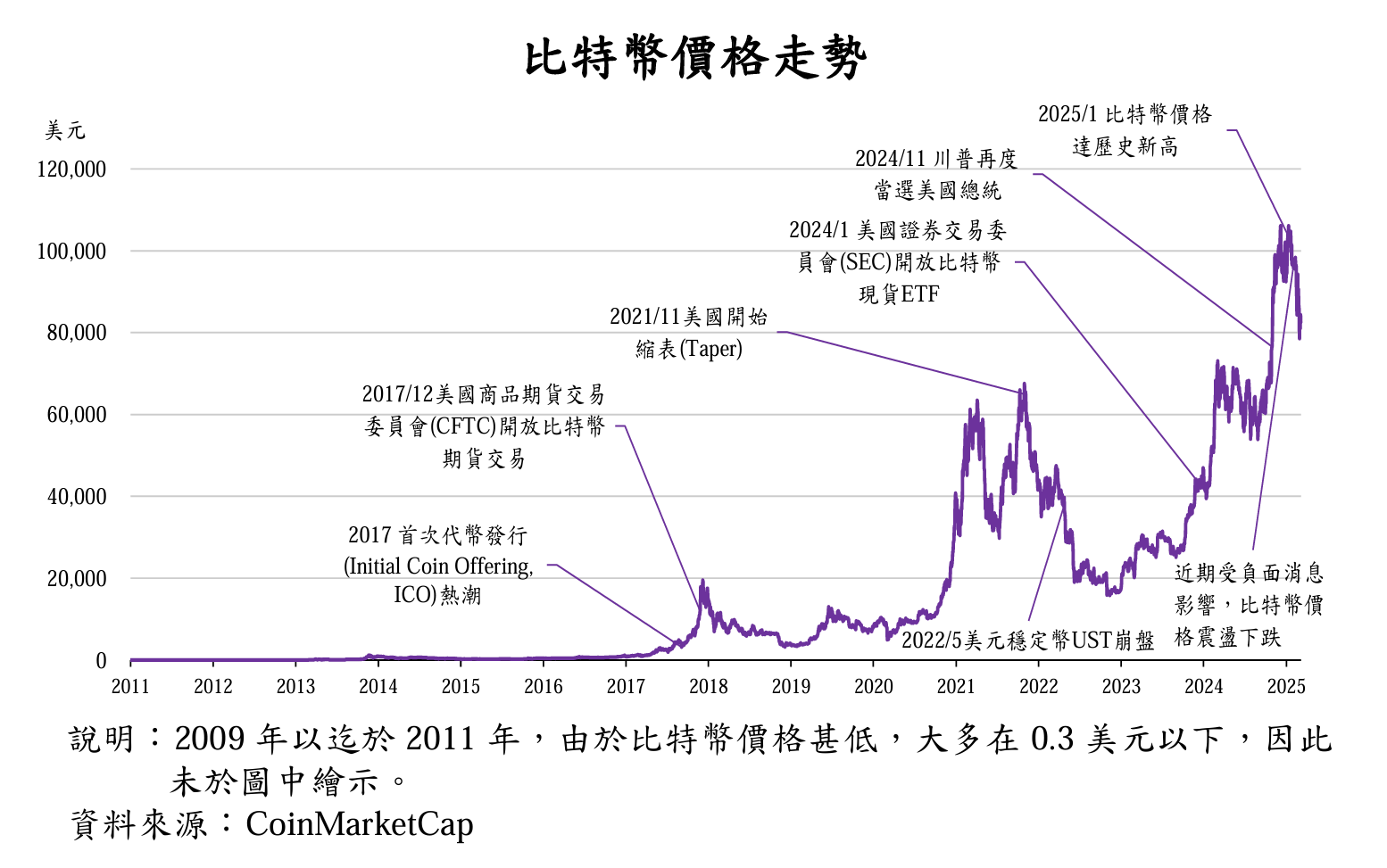

自2024年11月迄今,川普當選後,比特幣出現慶祝行情,創下10.6萬美元的歷史新高,隨後震盪下跌,到今年3月10日跌至7.8萬美元,跌幅達26%,川普更於3月6日簽署行政命令將比特幣納入美國戰略儲備,同時也將其他四種加密貨幣納入政府資產儲備,曾經禁止比特幣交易的俄羅斯,通過立法開放比特幣交易,就連捷克、瑞士等國家都考慮列國家準備資產。

多名立委也曾於財政委員會關切相關議題,而央行也針對比特幣是否作為準備資產或國家戰略儲備進行分析。報告指出,比特幣問世伊始,原擬作為支付用途,但價格容易受到市場資金面與消息面影響而大幅波動,不具備貨幣的交易媒介、計價單位及價值儲藏的功能,已轉向金融商品發展,如芝加哥商品交易所(CME)及芝加哥期權交易所(CBOE)開辦比特幣期貨交易、美國證券交易委員會(SEC)批准比特幣現貨ETF上市,並開放比特幣現貨ETF選擇權。

央行最新報告統計2011年至2025年的比特幣走勢。央行提供

報告提到,薩爾瓦多於2021年9月接受比特幣為法定貨幣,為全球首個將比特幣列為法定貨幣的國家,並在2022年11月18日起,每日購買1單位比特幣,但國內使用比特幣作為支付工具的情況不如預期,加上去年12月,因國際貨幣基金(IMF)認為虛擬資產可能為金融穩定與金融誠信等帶來風險,薩國與IMF就比特幣相關規定達成協議,不得以法規強制私部門接受比特幣、不再接受民眾使用比特幣繳稅,以及逐步取消官方虛擬資產錢包應用程式「Chivo」的服務等。

針對將比特幣列為央行準備資產的議題,報告也說明,確實有部分比特幣支持者認為,比特幣總發行量固定,具有稀缺性,可避免因超發而導致通膨,特性類似黃金而將其喻為「數位黃金」,並認為可比照黃金,將比特幣納入官方準備資產;就連俄羅斯也認為比特幣作為準備資產,可避免遭受其他國家的金融制裁,另有部分國家認為,比特幣可作為一種傳統資產以外的投資商品,持有比特幣可使投資組合多元化以增加收益。

不過,值得注意的是,不僅主要央行對此抱持審慎態度,就連世界銀行(World Bank)研究報告指出,比特幣等虛擬資產不具安全性及流動性等特性,目前尚不適合納入準備資產的投資組合。央行指出主要的原因是,持有準備資產的目標是當國家遭受衝擊時,可維持經濟、金融穩定及執行外匯政策,首重安全性與流動性,同時考量因應國際貿易與金融流量所需的幣別配置及穩定收益。

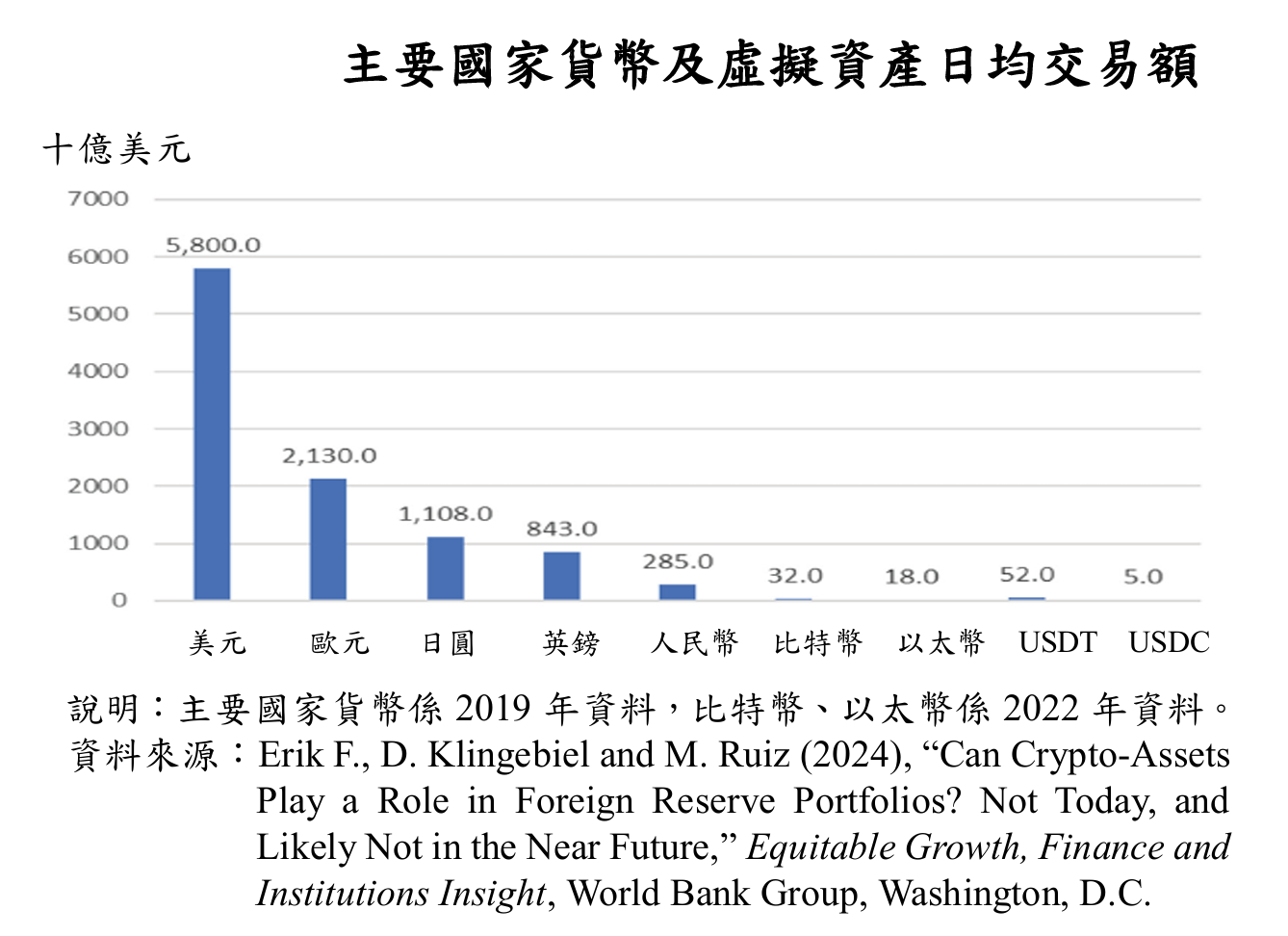

央行報告統計,主要國家貨幣及虛擬資產日均交易額,比特幣日均交易額僅320億美元,遠低於國際貨幣如美元5.8兆美元、歐元2兆1300億美元。央行提供

報告強調,反觀比特幣等虛擬資產價格波動大,市場深度、廣度等均不如傳統金融市場,如國際主要貨幣及政府債券等,安全性與流動性皆不足,加上仍有市場操縱、詐欺等作業風險,以及許多虛擬資產活動仍缺乏監管,因此,目前不宜納入準備資產;即使比特幣可能具有產生高收益的潛力,但價格波動劇烈,仍非央行穩健投資標的。

報告以流動性為例子,相較於傳統的準備資產項目,比特幣的交易額及市值仍低,且交易成本偏高,難以符合高流動性要求,如比特幣日均交易額僅320億美元,遠低於國際貨幣如美元5兆8000億美元、歐元2兆1300億美元及日圓1兆1080億美元;況且, 比特幣總市值約近2兆美元,與總市值超過20兆美元的美國公債相比,仍有極大落差等。

報告補充,近年來比特幣受到許多關注,但至今仍未有任何國家將其納入準備資產,主因是價格波動大,無法像美國公債等高品質流動性資產提供穩定的價值保障,在面對突發的金融危機或經濟動盪時,持有比特幣不但無法發揮保值作用,反而可能加劇風險。

雖有人士主張比特幣部分特徵與黃金類似,應比照黃金作為準備資產。但報告認為,黃金在國際貨幣體系的歷史發展上一直扮演關鍵角色,IMF並已明定黃金為準備資產的項目之一;而比特幣在市場廣度、深度、健全性及實用性等方面皆不及黃金,除非強化其安全性與流動性,否則不大可能作為準備資產項目。

最新more>

- WBC》日本隊壞消息!洋聯救援王因傷退出 樂天金鷲12強國手遞補入選

- 民眾黨決定政院版軍購特別條例付委 吳宗憲:未事先知會國民黨

- 白營發文嗆民進黨擋軍購 網譏「民眾堂」:就是擋軍購不想買、配合中國

- 年前換鈔最後衝刺!8家金融機構455據點兌換 央行備妥5000億備戰ATM

- 【財經一點通】高市經濟學也在豪賭!日股狂飆的背後 是債券與匯率的壓力鍋

- 楊瓊瓔聲援高金素梅:不能沉默,我們一定要為妳站出來

- 有片/印尼民航機降落突遭槍擊!悍匪追殺15人驚逃 2機師慘死

- 味全龍與韓職LG TWINS簽署年度合作 攜手深化應援文化暨多元國際交流

- 輝達簽約李四川宣布角逐新北市長 綠議員揭他「無功勞還騙全民」

- 曾交往朴寒星!《太陽的新娘》40歲鄭恩宇離世 IG最後貼文曝光

熱門more>

- 桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘! 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」

- 北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸!曾喊過年也要跟他拚了

- 南投離奇命案!25歲女「爬牆進男友家墜亡」 母曝疑點淚求:別草率結案

- 台積電董事會首次移師日本 破天荒擢升王英郎等8名高層

- 快訊/MSCI季調出爐!標準股新增鴻勁剔正新4檔、記憶體股均無入列

- 連台電、中油都受害!高金素梅涉用「原住民協會」詐領補助 名目曝光

- 林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎!陶晶瑩哽咽介紹她

- 高金素梅藝人從政爭議一次看 緋聞轟轟烈烈!與何家勁、李鴻源、鄭志龍...

- 新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保!檢方抗告

- 北檢查高金素梅3大案!驚見「金曲歌手」Matzka老婆涉洗錢 訊後50萬交保