快訊

- 晚安小雞關柬埔寨2年「正在跑出獄程序」:會旋風式回台!

- 【更新】怒批最高法院關稅判決 川普:額外課徵10%關稅

- 白宮宣布停止執行部分關稅 1750億已收稅款恐難快速退回

- 美國最高法院重擊對等關稅 學者分析:只看到「川普輸了」就太表面

- 新車強制險到底怎麼保?甲式、乙式、丙式教你挑 省錢眉角一定要知道

- 台彩曝光「6家超旺彩券行」 這家5年開7注最幸運

- 大年初五迎富送窮 迎財神這樣做!切記這2忌

- 【一文看懂】最高法院判決影響那些關稅?川普還有哪些手段可用?

- 第二梯收假接戰備! 陸軍司令呂坤修赴南部視導部隊演練春節戒備

- 川普「關稅」翻車?前閣員扼腕自己先知建言但未獲採納

- 南韓青年變「極右怪物」?厭女、仇中、政治迷因玩上癮 真相是…

- 北返車潮湧現!初五國道高乘載 11處易塞「魔鬼路段」曝光

- 初五開工飆30度!下週2波鋒面掃台「降雨熱區」曝光

- 川普關稅「翻車」成利多?美股三大指數收盤小漲

- 稱貿易協議不受關稅判決影響 川普再提台灣「偷走」晶片產業

- 白宮證實:川普將於3月31日出訪中國

- 快訊/美國最高法院判決川普關稅違法 「法律未授權總統徵收關稅」

- 日外相國會演說再提「竹島主權」 南韓召見公使抗議

- 美國去年第4季經濟成長放緩 全年成長為近3年最差

- 廉航德威加入 南韓所有航空禁止機上使用行動電源

【一文看懂】智慧機器人商機無限!且看MIT供應鏈如何打造新護國神山

2025-10-18 07:10 / 作者 戴嘉芬

台灣有非常多業者投入智慧機器人開發。圖為華碩迷你機器人Zenbo Junior,目前應用於商務市場。戴嘉芬攝

「智慧機器人」被納入AI新十大建設中的3大關鍵技術產業,與矽光子、量子2大產業共同打造新護國群山。目前機器人已被應用於製造業、物流業、餐飲業,未來可能百工百業、日常生活都需要智慧機器人,來減輕人類生活或工作上的負擔,甚至完成人類無法解決的事。而台灣智慧機器人供應鏈囊括上游元件業者、中游整機業者,以及下游應用端,已組成合縱聯盟,可望提升台灣在智慧機器人領域的國際競爭力。國科會是主導AI新十大建設政策的政府部門,主委吳誠文認為,「Robot」這個名詞雖翻譯成機器人,但它不見得要長得像人。「我們可能會看到各種形狀的機器人,有2隻腳、4隻腳的,有人形的、履帶式、滾動型的,甚至也可以在天上飛、水上跑,機器人的功用是幫人類解決問題,因此可以用任何形式存在」。

他明言,智慧機器人能利用先進AI模型來解決以前沒辦法解決的問題。現在,它可以一步步跟人溝通,當人類的最佳助手。將來,機器人還要做危險、粗重工作,甚至到達人煙稀少的區域,去做人類無法做到的事,例如進入火場,藉此減少消防員的傷亡;或是清洗高樓外窗、建造鐵公路橋梁等工程,未來這些工作都需要機器人幫忙。因此,如何訓練機器人做事,這是相關產業需要研發的方向。

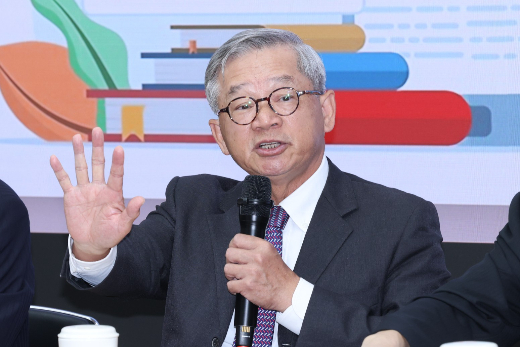

國科會主委吳誠文認為機器人能協助傳統產業降低人力需求,未來也能從事危險、粗重的工作。廖瑞祥攝

根據研調數據指出,全球智慧機器人市場呈現爆發性成長,預計2030年市場規模將突破1500億美元,相較2022年600億約有2.5倍以上成長。

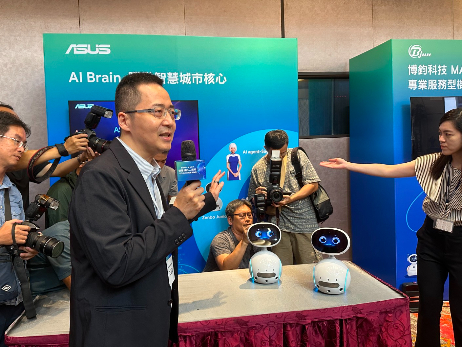

華碩機器人暨智慧應用事業部總經理王恒聰認為,目前全球趨勢朝向AI與機器人感測技術融合,這是IT產業轉型的關鍵,應用領域包括醫療、物流、製造、教育等,可望全面滲透生活與產業。

華碩深耕機器人領域多年,圖為華碩機器人暨智慧應用事業部總經理王恒聰。戴嘉芬攝

工研院產科研究所組長岳俊豪則提到,目前機器人產品朝AI結合機械工程的方向發展,需要大量訓練與測試。例如關節型機器人(機器手臂)、協作型機器人已應用在製造業、服務業。另有自主移動機器人(Autonomous Mobile Robot)亦可應用於製造業、物流業;而四足機器狗、人形機器人也可應用於製造、服務業,但商業行為皆尚未成熟。

岳俊豪指出,目前人形機器人開發以美國、中國最為積極,例如美國Figure AI是目前全球估值最高的機器人新創公司,朝向AI driven、人跡互動領域發展。同樣來自美國的Boston Dynamics則開發出全球最靈活的機器人,具備高動態行動、障礙克服、救災等特色。

另一家美國Agility Robotics則號稱每年能生產1萬台人形機器人,完成簡易搬運、物流配送等任務。中國宇樹科技則擁有最多樣的足式步行機器人產品,擁有成本低、可完成簡單任務的特色。

他進一步指出,人形機器人的關鍵硬體包括它的感知能力、靈巧肢體、零組件和動力來源。技術面則包括六維力矩感測、視覺感測、無框力矩馬達、諧波減速機、空心杯馬達、通訊模組、行星減速機等。

岳俊豪坦言,台灣發展人形機器人的各項技術尚待成熟。其中在AI、感知融合部分,台灣在大型語言模型、自主學習的技術成熟度較弱,另在認知理解、導航決策以及控制軟體方面的技術亦有待成熟。

工研院產科研究所組長岳俊豪指出,目前人形機器人開發以美中兩國最為積極。戴嘉芬攝

除了人形機器人之外,另一個重點產品則是機器手臂。根據研調數據指出,工業型機器手臂市場自2024年起,五年複合成長率為11.7%,預計2029年達到294.3億美元規模。另一種協作型機器手臂占比約整體工業型機器人市場約10%,自2025年起,5年複合成長率達18.9%,2030年市場規模達33.8億美元。

達明機器人視覺應用處處長黃鐘賢提到,製造業正面臨雙重人力挑戰,首先在工廠端是作業員難找難留,系統整合端則遇到工程人才難尋,廠區整合溝通耗時的難題,因此可透過自動化來減少人力需求,也能同步降低整合門檻,讓工程師更專注在應用面。

他進一步說明傳統工業型機器手臂與協作型機器手臂的區別,前者以設備為核心來設計,將設備與機器手臂整合為大型機台,佔地面積大、彈性差、變更困難為其缺點。後者則以作業人力為設計思維,手臂可靈活配置,能快速換位支援多站,具備彈性高、部署快的優點。而達明的技術則讓機器手臂具備視覺能力,讓它們不只動得準,也能看得懂。

黃鐘賢詳述達明機器人未來製造藍圖,也就是結合AI、視覺與機器人三者,開發出具備工業相機視覺能力的機器手臂,以及擁有AI、數位孿生技術的協作機器手臂與人形機器人。

另一家業者盟立透過子公司鞍新盟機器人製造,運用AI ROBOTIC電控系統架構,打造出無人機、機械狗和人形機器人產品。目前盟立也跟AI巨擘輝達合作,透過Omniverse平台,進行機器學習,打造出虛實整合的AI工廠。

盟立自動化技術專家林展誠提到「廠域」對智慧機器人的重要性,所謂數位工廠可讓智慧機器人在虛擬世界先完成技能學習,在它「進場」之前,透過專用數位資產,使其熟悉取放動作與導航流程,使它的進場速度更快,部署更穩定。數位工廠亦擁有快速迭代的優點,能降低風險。

台灣智慧機器人供應鏈及應用潛力業者囊括上、中、下游。上游業者包括驅動與運動元件、環境感測、運算與控制、能源與電源管理等4大領域。

驅動與運動元件業者包括上銀科技、大銀微系統、東元電機、祥儀企業、宇隆、盟立、利茗機械、盟英科技等。環境感測業者包括奇景光電、立普思、亞信電子、原見精機、鑑微科技等。運算與控制業者包括超恩科技、創博、凌華科技、微星等。能源與電源管理業者如高達能源。

中游則包括整機整合、工控平台、軟體與AI加值3大領域。整機整合業者包括上銀、台達電、達明、正崴、中光電、東佑達、羅昇、和樁、廣運、微星等。工控平台業者包括研華、凌華科技、超恩及微星。軟體與AI加值業者包括所羅門、虎門科技、緯創、伊斯酷、赫侖等。

下游的應用層面則分為醫療照護、運輸物流、餐飲服務、巡檢搜救4領域。首先,投入醫療照護領域的業者包括慧誠智醫、福寶科技、鈦隼生物科技、博鈞科技、緯創、仁寶、先構技研等。投入運輸物流應用的業者包括中光電智能物流、永聯物流開發、和泰豐田物料運搬、和樁科技、泰科動力等。

博鈞科技推出服務型機器人,可應用於送餐、物流、噴霧消毒等領域。戴嘉芬攝

還有投入餐飲服務應用機器人的業者包括鴻匠科技、勵德自動化、女媧創造、博鈞科技、佳世達、祥儀企業、艾斯移動等。至於投入巡檢搜救領域的自動化業者包括航見科技、新光保全、台灣智能機器人以及正崴。

王恒聰直言,台灣是一個龐大的AI聚落,是輝達、Google、微軟等國際大廠的合作基地,因此,晶片製造優勢加上AI、機器人需求,將可延伸台灣在全球的競爭力。

為了加強台灣在智慧機器人領域的競爭力,相關業者已組成合縱聯盟,建立跨界平台。電腦公會提供